사법경찰관이 모든 수사에 관해 검사 지휘를 받도록 해 상명하복 관계로 규정한 형사소송법이 66년 만에 바뀌게 되면서 검찰과 ‘서로 협력하는 사이’가 된 경찰은 이제 엄연한 ‘수사 주체’로 거듭나게 됐다. 하지만 경찰의 권력 분산을 위한 자치경찰제 도입과 국가수사본부 신설, 정보경찰 권한 축소 등을 요구하는 목소리가 커지는 등 경찰 비대화를 막기 위한 경찰개혁의 필요성이 대두되고 있다.

◆검경 수사권 조정, ‘무엇이 바뀌나’

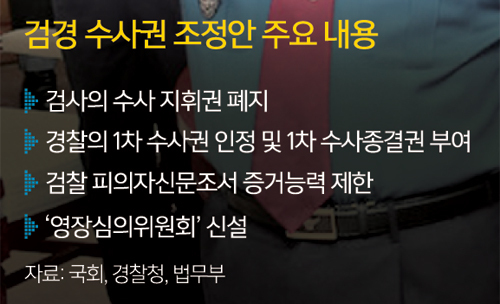

이번 검경 수사권 조정에 따라 경찰은 1차 수사종결권을 갖게 됐다. 기존에는 경찰이 수사한 모든 사건은 기소 또는 불기소 의견을 달아 검찰에 넘겨야 했다. 하지만 법 개정으로 경찰은 기소가 필요하다고 판단한 사건만 송치하고, ‘혐의 없음’으로 판단한 사건은 불기소 의견으로 자체 종결할 수 있다. 이를 통해 경찰에서 종결하는 사건은 다시 검찰 조사를 받을 필요가 없어진다.

검사가 작성하는 ‘피의자신문조서’의 증거능력도 제한된다. 그동안은 경찰 수사 당시의 피의자신문조서보다 검사 작성 피의자신문조서가 증거 능력을 높게 인정받았다. 하지만 이제는 검사 작성 피의자신문조서라 하더라도 재판 단계에서 피고인이나 변호인이 그 내용을 인정하지 않으면 증거로 사용할 수 없게 된다. 이에 따라 향후 재판에서의 진술에 무게가 더해지면서 ‘공판중심주의’로의 변화가 예상된다. 검사가 정당한 이유 없이 영장을 불청구할 때 ‘영장심의원회’를 통해 이의를 제기할 수 있는 권한도 경찰에 부여된다.

그렇지만 경찰이 수사권을 남용해 자의적 판단으로 ‘혐의 없음’ 처분을 내릴 수 없도록 하는 통제 장치도 마련됐다. 개정안은 불송치 종결한 모든 사건기록을 검사에게 송부하도록 하고, 검사는 90일간 기록 검토 후 부당하다고 판단하면 재수사를 요청할 수 있다. 경찰은 재수사 요청을 거부할 수 없다.

◆“이제는 경찰개혁”… 검경 수사권 조정 ‘제2라운드’도 예고

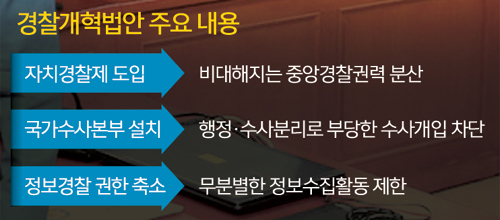

검경 수사권 조정 관련 법안이 국회를 통과하면서 검찰에 이은 개혁 대상으로 경찰이 지목되고 있다. 수사권 조정으로 권한이 커진 경찰에 대한 견제가 필요하다는 취지다. 경찰이 “경찰수사에 대한 국민의 참여와 감시를 확대하고, 사건 접수부터 종결까지 전 과정에 걸쳐 내·외부 통제장치를 촘촘하게 강화하겠다”며 수사 공정성을 높이기 위한 장치 도입 의지를 밝히고 있지만, 보다 근본적이고 강력한 경찰개혁안이 필요하다는 목소리가 여권에서 제기되고 있다. 경찰개혁의 핵심은 ‘권력의 분산’이다. 지난해 3월 발의된 ‘경찰법 전부개정법률안’이 대표적이다. 이 법안은 경찰을 국가경찰과 지방자치단체 소속인 자치경찰로 분리하는 내용을 담고 있다. 이외에도 국가경찰엔 수사를 전담하는 국가수사본부를 신설하고, 수사본부장은 경찰 외부인사가 맡는 방안과 사찰 논란이 끊이지 않는 정보경찰의 업무 범위를 ‘공공안녕에 대한 정보 수집’으로 축소하는 내용 등이 포함돼 있다. 하지만 아직도 제대로 논의조차 되지 못하고 있어, 세 달도 남지 않은 21대 국회에서의 법안 처리 전망은 불투명한 상태다.

앞으로 검찰과 경찰이 관련 법 및 하위 법령 등 후속조치 작업을 두고 벌일 치열한 수싸움도 예고되고 있다. 협력관계를 유지하려는 경찰과 통제 권한을 놓지 않으려는 검찰 사이의 수사권 조정 ‘제2 라운드’가 펼쳐질 수 있다. 이건수 백석대 교수(경찰학)는 “미국, 영국, 독일, 일본 등 해외의 경우를 보면 검찰이나 경찰 등 어느 한쪽에 막강한 권력이 치중되면 문제가 많은 걸 알 수 있다”며 “양쪽 모두 권력이 집중되지 않도록 욕심을 내려놔야 한다”고 조언했다.

김선영·박지원 기자 007@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 중수부와 중수청](http://img.segye.com/content/image/2025/09/03/128/20250903519407.jpg

)

![[세계타워] 진짜 자율주행택시를 타고 싶다](http://img.segye.com/content/image/2024/11/06/128/20241106524277.jpg

)

![[세계포럼] 불필요한 ‘실용 외교’ 이름 붙이기](http://img.segye.com/content/image/2025/06/25/128/20250625520003.jpg

)

![[오철호의플랫폼정부] 정책감사 폐지로 ‘잃는 것’도 있다](http://img.segye.com/content/image/2025/09/03/128/20250903519212.jpg

)