|

| ' |

시대마다 숭상하는 색이 달랐고, 그 색은 삶에 녹아들었다. 국립민속박물관이 내년 2월 26일까지 여는 특별전은 이런 사실을 포착한다. 순우리말과 한자를 조합해 만든 전시회의 제목이 재밌다. ‘때時깔色, 우리 삶에 스민 색깔’이다.

◆‘빨갱이’에서 ‘붉은 악마’로…시대를 표현한 색

“일본 남자들의 탁한 회색 옷들 사이로 한국 촌로들의 눈부신 흰옷이 섞여들기 시작했다. 이 흰옷은 먼지나 오물이 묻어도 햇빛처럼 밝아서 어디서나 특이한 친근함을 자아낸다.”

독일인 신부 노르베르트 베버가 쓴 ‘고요한 아침의 나라’(1915)에 나오는 구절이다. 이방인의 눈에도 한국인을 대표하는 색깔은 흰색이었다. 흰색 두루마기와 저고리를 즐겨 입었고, 선비들은 백자와 백자 문방구 등을 가까이 두어 담백한 생활을 지향했다. 일제는 한반도 지배를 위해 ‘백의민족’이라는 정체성을 깨뜨릴 필요를 느꼈다. 그래서 ‘색복’(色服)을 들이밀었다. 조선총독부는 흰옷이 비경제적이라는 등의 이유를 들며 “백의는 금물(禁物)”이라고 규정했다. 색의 강요는 통제, 억압의 수단이었다.

|

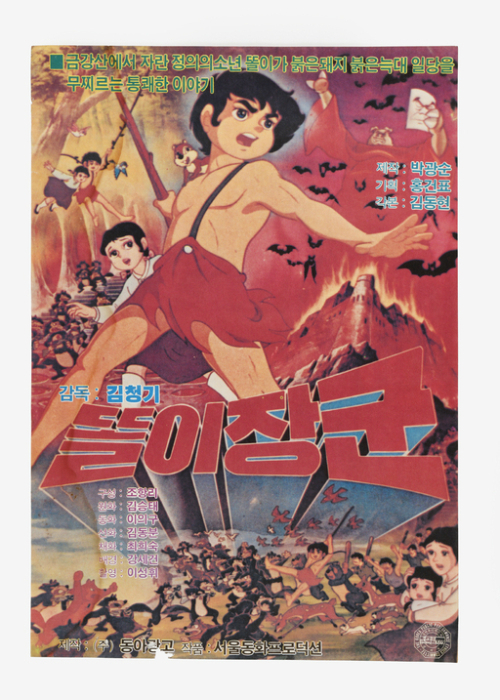

| 빨강은 시대에 따라 극적인 의미 변화를 보인 색깔이다. 흥선대원군 초상화는 빨간색으로 권위, 위엄을 드러낸 전통시대의 인식을 보여준다. 만화 ‘똘이장군’ 포스터는 공산주의를 상징하는 색으로 부정적 이미지가 강하다. 그러나 붉은악마 응원 도구에서는 결속의 매개체가 된다. 국립민속박물관 제공 |

오방색은 최근 능욕을 당하고 있다. 박근혜 대통령과 최순실의 관계를 보여주는 상징이 되고부터다. 전시회 마지막 장 ‘다색’에서 다룬 오방색이 괜한 오해를 살까봐 박물관 관계자들은 고민을 했다. 하지만 박물관 황경선 학예연구사는 “전통문화 속 색을 이야기하면서 오방색을 피해갈 수는 없다는 결론을 내렸다”고 밝혔다.

오방색은 음양오행설에 따라 다섯 가지 방위에 색을 연결시켜 상생을 기원하는 의미를 담고 있다. 동쪽은 파랑, 서쪽은 하양, 남쪽은 빨강, 북쪽은 검정, 가운데는 노랑이다. ‘좌청룡, 우백호, 남주작, 북현무’를 연상하면 된다. 오방색을 상스럽게 여긴 인식을 잘 보여주는 게 ‘일월오봉도’다. 전통시대에 왕의 상징물이 되어 최고의 권위, 위엄을 표현했던 이 그림에 다섯 가지 색깔을 사용했다. 순조가 효명세자를 책봉하면서 내린 교명(敎命)은 다섯 가지 색깔의 비단을 연결해 왕실의 격식과 아름다움을 표현했다.

오방색과 상생하고, 상극하는 각 5가지 색을 따로 정해 15가지 색으로 다양한 색채 감각을 드러내기도 했다. 색동옷이나 다양한 색깔의 편지지 등을 예로 들 수 있다.

전통시대 색깔의 다채로운 활용은 현대로까지 이어지고 있다. 정해조 작가의 ‘오색광율’(2015년작)은 삼베를 겹쳐 만든 형태에다 빨강, 파랑, 노랑, 하양, 검정 색깔을 칠해 강렬한 한국적 색감을 표현했다.

강구열 기자 river910@segye.com

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 탈모보다 급한 희귀질환 급여화](http://img.segye.com/content/image/2025/12/25/128/20251225508091.jpg

)

![[기자가만난세상] ‘홈 그로운’ 선수 드래프트 허용해야](http://img.segye.com/content/image/2025/12/25/128/20251225508065.jpg

)

![[세계와우리] 줄어든 도발 뒤에 숨은 北의 전략](http://img.segye.com/content/image/2025/12/25/128/20251225508090.jpg

)

![[조경란의얇은소설] 타자를 기억하는 방식](http://img.segye.com/content/image/2025/12/25/128/20251225508072.jpg

)