23일 서울시와 용산공원시민포럼 등이 공동 주최한 ‘용산공원에 묻다’ 토론회에서 전문가들은 현재 국토교통부 주도 개발의 문제점을 쏟아냈다.

용산공원은 2006년 제정된 용산공원 조성 특별법에 따라 국토부를 단일 주체로 설정해 시행되고 있다. 내년 미군기지 이전을 앞두고 국토부는 지난 4월 용산공원에 조성될 콘텐츠 공청회를 열어 공원 수립 계획을 소개한 바 있다. 당시 계획안에 따르면 각 정부부처 산하 공공기관들의 입지요구를 백화점식으로 나열해 ‘일관성 없는 부지 나눠먹기’라는 지적이 일었다. 또 미군기지 일부가 잔류하면서 ‘반쪽 반환’이라는 비판이 나왔다. 결국 국토부는 계획을 재검토하기로 했다.

전문가들은 최초의 국가공원으로서의 의미, 기지반환 부지에 들어서는 공원으로서의 의미 등에 대한 사회적 논의가 부족하고 이를 계획에 전혀 담지 못하고 있다고 지적했다.

조 교수는 “용산공원에 담을 국가성이나 국가다움에 대한 논의가 부족하다”며 “공원 조성을 통해 역사적 상흔 치유, 민족적 자존감 복원, 미래 서울 제시 등의 기회를 놓칠 수 있다”고 우려했다.

신주백 연세대 교수는 “세계 어디에서도 용산기지처럼 식민과 냉전, 분단의 역사와 현재를 동시에 설명해줄 수 있는 땅과 건축물이 없다”며 “공원이 기지터를 비껴나고, 역사성을 반영하지 않으면 공원화는 의미가 없다”고 했다.

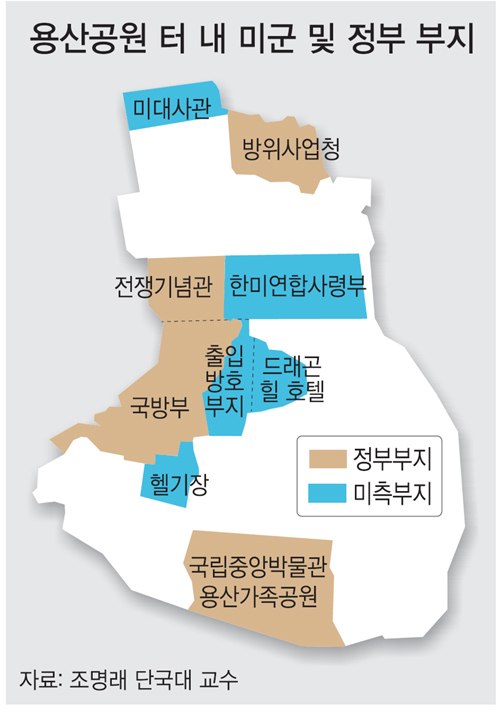

터 축소 문제도 집중 지적됐다. 당초 357.7만 ㎡(108만평)에 달한 부지였지만 현재는 미군 계속 사용 부지가 남으면서 기존 면적의 68% 규모인 235만㎡(71만평)로 축소됐다. 미군 계속 사용 부지는 미군 사용 드래곤힐호텔 8.4만㎡, 헬기장 5.7만㎡, 잔류부대의 출입 및 방호부지 7.4만㎡ 등이다. 이들 부지는 용산공원 부지 한가운데에 위치해 있다. 조 교수는 “미군 부지 탓에 용산공원은 허리만 잘룩한 형태의 단절적 공간이 되고, 국가의 권력성과 종속성을 보여주는 비운의 국가공원으로 전락할 수 있다”고 지적했다. 또 “구역 모양 자체가 상흔의 공간을 치유의 공간으로 재조성하자는 취지와도 배치되고 공원의 기능과도 상충된다”며 온전한 복원의 중요성을 강조했다.

사전조사 없이 졸속적으로 계획이 수립되고 있다는 비판도 나왔다. 조 교수는 “조사대상 건축물만 하더라도 약 210개이나, 보안상 이유로 150여개만 했으며, 토지와 수목 조사도 약식으로 진행됐다”며 시민참여 하에 토지와 수목, 건축물에 대한 철저한 조사가 필요하다고 말했다. 신 교수도 “대만의 일본기지, 독일의 미군기지 등 세계사적 자료 조사 등을 통해 지금부터 역사성에 대한 고민과 상상력을 키워야 한다”고 촉구했다.

미국의 센트럴파크처럼 시민 주도의 공원 조성과 운영을 대안으로 제시했다. 조 교수는 “현재 드러난 문제의 원인은 국토부 담당공무원과 친 국토부 전문가, 용역기관 3자를 주체로 하는 폐쇄적 진행 때문”이라며 “법개정을 통해 서울시 등이 책임자로 동반 참여하고 시민 주도 공원 조성, 터의 온전한 복원, 실태조사, 2세대애 걸친 공원조성, 국가공원의 성격 등을 보완해야 한다”고 밝혔다.

김예진 기자 yejin@segye.com

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 전업자녀](http://img.segye.com/content/image/2026/01/11/128/20260111509892.jpg

)

![[특파원리포트] 21세기 ‘흑선’ 함대에 마주선 한·일](http://img.segye.com/content/image/2026/01/11/128/20260111509858.jpg

)

![[박영준 칼럼] 美 국방전략 변화와 한·미 동맹 과제](http://img.segye.com/content/image/2026/01/11/128/20260111509810.jpg

)

![[심호섭의전쟁이야기] 과감한 결단이 얻어낸 ‘전장의 운’](http://img.segye.com/content/image/2026/01/11/128/20260111509814.jpg

)