유방의 넷째아들로 5대 황제에 오른 문제. 가의(賈誼)는 그에게 상주를 올렸다. “민간에서 동전을 주조하면 천하가 화를 입는다.” 동양 최초의 조폐권 논쟁은 이로부터 시작된다.

가의의 생각은 틀리지 않았다. 문제와 그의 아들 경제 때를 일러 ‘문경지치’(文景之治)라고 한다. 성대(盛代)라는 뜻이다. 하지만 화폐에 관한 한 박한 평가를 받는다. 뱃사공 등통(鄧通). 그는 황제의 총애를 업고 사주전을 만들어 부를 산처럼 쌓았다. 어떻게? 동전에 철과 납을 섞고, 무게를 가볍게 했다. 등통뿐이었을까. 사주전을 만든 동광 주인이라면 십중팔구 그랬을 터다. 위폐는 또 오죽 많았을까. 화폐가 이 모양이니 물가는 뛰고 백성은 가난해진다. 혼란에 빠진 한나라 경제. 결국 오초칠국의 난으로 이어지니 가의가 죽은 지 6년 뒤의 일이다. 문제가 그 결말을 봤다면 가의의 말을 듣지 않은 것을 후회했을까.

조폐권을 장악한 전제 권력은 화폐를 제대로 찍었을까. 재정이 모자라면 동전의 무게를 줄이고, 포화(布貨) 저화(楮貨) 발행을 남발했다. 화폐로 인해 치세는 난세로 바뀐다.

‘열하일기’에는 사행단 일원인 주(周) 주부가 연암 박지원에게 한 말이 나온다. “조선통보는 한나라 오수전보다 더 오래된 돈으로 귀신이 붙어 있어 점치는 데 쓰인다네.” 고조선에서 동전이 쓰였는지는 알 길이 없다. 조선통보는 세종 때 만들어져 7∼8년 쓰이다 폐기된 동전이다. 엽전이 많이 쓰인 것은 조선 숙종 때 상평통보를 만들면서부터다. 하지만 이마저 우여곡절을 겪는다. 왜? 위폐가 나타났기 때문이다. 주전골. 이런 이름이 붙은 곳은 십중팔구 가짜 돈을 만들던 곳이다.

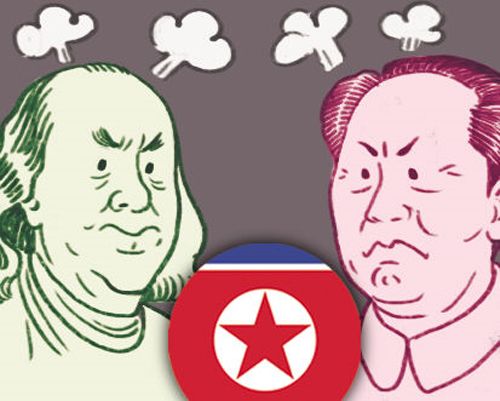

중국 공안이 랴오닝성 단둥에서 북한 공작원 간부를 체포했다. 그가 환전한 달러화에 위폐 감별기로도 구분할 수 없는 100달러짜리 슈퍼노트가 있었다고 한다. 북한에 외환이 마른 걸까. 500만달러는 모두 슈퍼노트일까. 중국으로 가져간 돈이 모두 슈퍼노트였다면 어마어마한 사건이다. 당하는 쪽에서는 무슨 생각을 할까.

강호원 논설위원

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 트럼프와 파월의 악연](http://img.segye.com/content/image/2026/01/13/128/20260113517780.jpg

)

![[데스크의 눈] 염치불고 시대](http://img.segye.com/content/image/2026/01/13/128/20260113517775.jpg

)

![[오늘의 시선] 저성장 탈출구는 혁신에 있다](http://img.segye.com/content/image/2026/01/13/128/20260113517746.jpg

)

![[김상미의감성엽서] 돌 선물](http://img.segye.com/content/image/2026/01/13/128/20260113517764.jpg

)