“공복 혈당 정상이면 안심하기 일쑤

혈당 스파이크 계속 땐 발병 가능성↑

먹는 순서만 조금 바꿔줘도 큰 도움

채소·단백질·탄수화물 순 섭취해야

제로음료만 마셔도 당 의존성 높여

스트레스, 단시간에 혈당 올려 주의”

“식사 후 혈당이 오르는 것은 당연합니다. 문제는 얼마나 오르냐예요. 주의 깊게 봐야 하는 ‘진짜 혈당 스파이크’는 공복 혈당과 식후 혈당 간 차이가 50㎎/㎗ 이상일 때이거나 식후 혈당이 140㎎/㎗ 이상 상승할 때입니다.”

‘당뇨병 명의’ 조영민 서울대병원 내분비내과 교수는 지난 13일 세계일보 인터뷰에서 최근 관심이 높아진 ‘혈당 스파이크’ 기준을 이렇게 내렸다.

‘혈당 스파이크’는 정식 의학용어가 아니다. 당연히 학계에서 ‘이 범위가 혈당 스파이크’라고 내놓은 정의도 없다. 의료계보다 일반인들 사이에서 ‘유행어’가 되다 보니 혈당이 조금만 올라도 호들갑을 떠는 경우가 많다.

정상 혈당은 공복 혈당을 기준으로 70∼99㎎/㎗이다. 국내외 연구를 보면 건강한 성인 남성의 혈당은 공복 혈당이 90㎎/㎗ 수준이고 식후 혈당은 140㎎/㎗ 수준이다. 또 당뇨병이 없는 성인을 대상으로 한 조사에서 혈당이 140㎎/㎗ 이상의 구간에 머무는 기간이 증가할수록 당뇨병 발병 위험이 커졌다. 조 교수는 이를 근거로 최근 발간한 ‘혈당 스파이크 ZERO’에서 주의해야 할 ‘혈당 스파이크’ 범위를 식후 혈당이 50㎎/㎗ 이상 오를 때로 제시했다.

혈당 스파이크가 당뇨병을 직접 유발하는 요인은 아니지만, 혈당 스파이크가 계속되면 향후 당뇨병 발생 가능성이 높다. 급격한 혈당의 변동을 반복하다가 고혈당이 오랜 시간 유지되는 것으로 옮겨가는 셈이다.

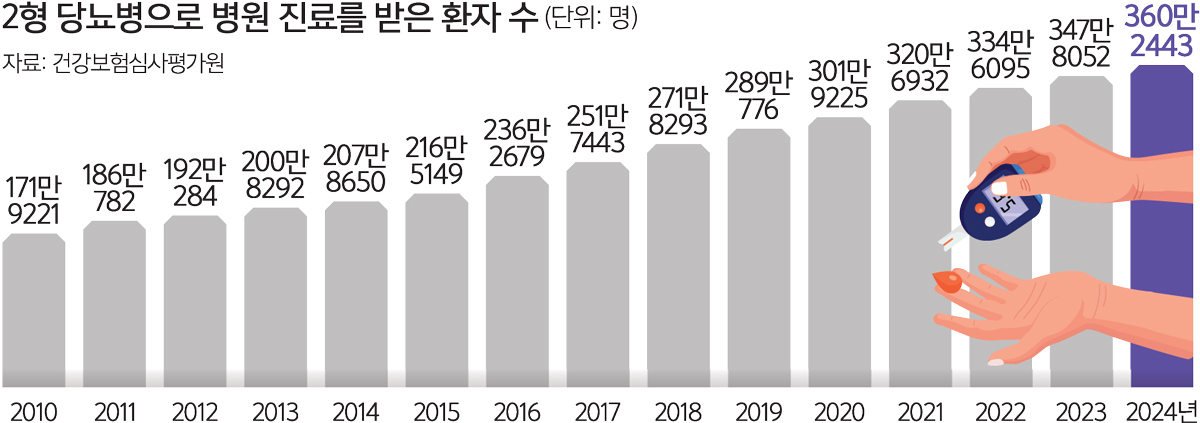

‘혈당 스파이크’에 대한 높아진 관심은 당뇨 환자 발견에도 긍정적인 역할을 했다. 건강검진에서는 주로 공복 혈당만 검사하다 보니 식후 혈당은 번번이 놓쳤다.

“당뇨병은 특별한 증상이 없습니다. 흔히 많이 먹고, 화장실을 자주 가고, 물을 많이 마시는 ‘삼다증’을 당뇨병 증상으로 말하지만, 이런 증상은 당뇨가 한참 진행된 매우 심각한 고혈당 상태일 때 나타납니다. ‘혈당 스파이크’ 유행은 공복 혈당은 정상이지만 식후 혈당 변동이 심한 사람들이 빨리 당뇨를 발견하게 만들었습니다. 오늘도 진료실에 중년 여성 환자가 왔는데, 그동안 공복 혈당 결과만으로 안심하다 얼마 전 식후 혈당이 250㎎/㎗까지 치솟는 ‘혈당 스파이크’를 알게 돼 병원에 왔다고 했습니다.”

그 환자는 결국 당뇨병 진단을 받았다. 혈당은 같은 음식을 먹더라도 먹는 순서만 조금 바꾸면 급격한 변동을 막을 수 있다.

조 교수는 “섬유질이 풍부한 채소류를 먼저 섭취하고, 그다음 어류·육류 등 단백질, 마지막으로 탄수화물을 먹는 순서가 혈당 상승을 완만하게 만들어준다”며 “소량이라도 섬유질 섭취를 먼저 하고, 15∼30분 간격을 두거나, 천천히 먹으면 위 배출 속도를 조절해 탄수화물 흡수를 늦추는 효과가 있다”고 조언했다.

물론 가장 피해야 할 것은 설탕, 액상과당, 시럽 등 단순당이다. 2020년 한국인 영양소 섭취 기준에 따르면 총당류 섭취량은 총 에너지 섭취량의 10∼20% 내로 제한해야 한다. 가령 하루 1800㎉ 음식을 섭취한다면 당류 섭취는 180㎉ 이내로 섭취해야 한다. 이는 45g에 해당하는 양이다. 콜라 한 캔에 39g의 당류가 들어 있는 것을 감안하면 카페에서 마시는 달콤한 음료 한 잔만으로 하루 당 섭취 허용치에 근접한다.

조 교수는 ‘제로 음료’ 열풍에 대해서도 경고했다. “설탕 대신 인공감미료를 섭취하더라도 뇌는 여전히 단맛을 느끼기 때문에 단맛에 대한 의존성을 높이고, ‘제로 음료를 먹었으니 괜찮다’며 추가로 고칼로리 음식을 보상적으로 더 먹게 되는 경우도 있다”는 이유다. 게다가 인공감미료는 장내 미생물 변화를 일으켜 포도당 대사 기능을 악화시킬 수 있다는 연구도 있고 일부 성분은 심혈관질환 위험을 높일 수 있다.

혈당은 식사 외에 생활습관의 영향도 많이 받는다. 수면의 질, 스트레스, 신체 활동량 모두 혈당에 영향을 주는 요소들이다. 스트레스를 받으면 코르티솔과 아드레날린 같은 스트레스 호르몬이 분비되고, 스트레스 대응에 필요한 에너지를 공급하기 위해 간에 저장된 글리코겐을 포도당으로 전환해 혈류로 내보내며 혈당이 단시간에 상승한다. 수면 부족 역시 식욕을 억제하는 렙틴 감소, 인슐린 저항성 증가, 자율신경계 항진 등의 이유로 비만·당뇨병과 연결된다.

당뇨 인구 증가 이후 “서양인의 췌장 기능이 부럽다”는 말도 나오지만, 실제 당뇨병 발생 기전은 차이가 있다.

“동양인은 주로 인슐린 분비 능력이 떨어져, 서양인은 인슐린 저항성으로 당뇨병이 발생합니다. 동양인은 인슐린 감수성이 좋은 편이라서 조금만 나와도 되는 거죠. 결국 인슐린 감수성을 고려한 인슐린 분비는 두 그룹이 비슷합니다.”

조 교수는 ‘당 떨어진다’라는 말에 대해서도 말이 이루는 힘을 경고했다.

“‘혈당 스파이크’라는 단어가 유행하면서 경각심이 커진 것과 달리 ‘당 떨어졌다’는 말의 유행은 ‘당 섭취’를 부추기고 있습니다. 피로함과 스트레스 상황에 이런 말을 당연하게 쓰는데, 실제로 정상적인 상황에서 당이 그렇게 떨어지는 일은 없습니다. ‘먹어야 하는’ 당연한 이유로 만드는 말은 위험합니다.”

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 담배 소송](http://img.segye.com/content/image/2026/01/15/128/20260115518642.jpg

)

![[기자가만난세상] 이 배는 여전히 테세우스 배입니다](http://img.segye.com/content/image/2026/01/15/128/20260115518568.jpg

)

![[세계와우리] 관세 너머의 리스크](http://img.segye.com/content/image/2026/01/15/128/20260115518628.jpg

)

![[기후의 미래] 트럼프를 해석하는 우리의 자세](http://img.segye.com/content/image/2026/01/15/128/20260115518573.jpg

)