이란 지원받아온 국가·무장단체 지칭

반미·반이스라엘 전선 앞장서 왔지만

이란 공습 피해에도 별 움직임 안 보여

美 뒷배 삼은 이스라엘 대규모 공격에

하마스·헤즈볼라 등 세력 급격히 약화

이란 유일 동맹 알 아사드 정권 붕괴도

12일 전쟁 끝났지만 새로운 갈등 조짐

사우디 등 자국 이익 중심 외교도 변수

“이란 체제 유지 속 저항활동 지속될 것”

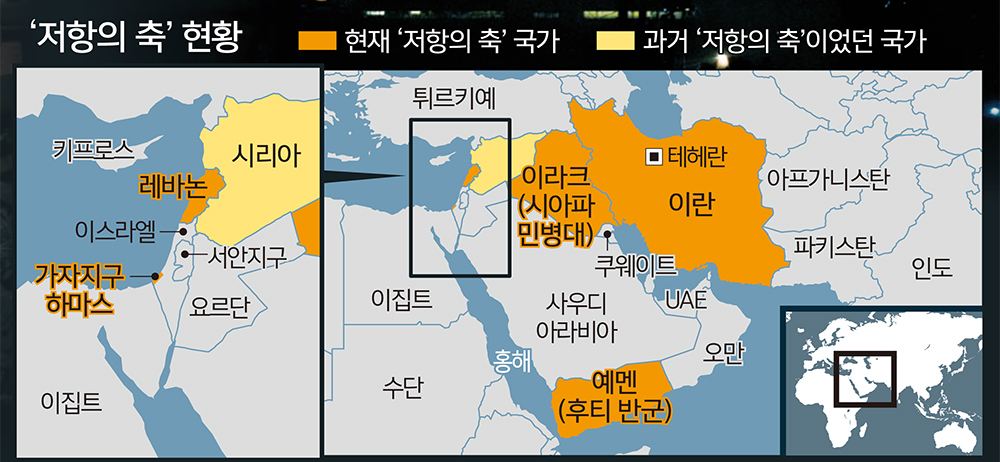

중동에서 반(反)미국, 반이스라엘 전선을 이끌었던 이란 주도의 ‘저항의 축(Axis of Resistance)’이 크게 흔들리고 있다. 한때 지중해부터 홍해까지 영향력을 키우며 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스가 벌이는 가자전쟁에도 개입했지만 가자전쟁은 쇠퇴의 신호탄이었다는 평가가 나오는 상황이다. 2023년 이후 지금까지 진행 중인 가자전쟁에서 이스라엘은 미국의 지원을 바탕으로 가자지구 내 하마스 세력을 초토화하고 레바논의 헤즈볼라도 크게 약화시켰다. 또한 이란의 유일한 동맹이었던 시리아의 바샤르 알 아사드 정권 붕괴까지 이끌어냈다.

◆반미·반이스라엘 ‘저항의 축’, 생존 위한 침묵

‘저항의 축’은 미국을 뒷배 삼아 중동에서 영향력을 키우는 이스라엘에 맞서 이란의 지원을 받아온 국가 및 무장 단체들의 네트워크를 뜻한다. 이슬람 시아파를 중심으로 하지만 ‘미국·이스라엘에 대한 저항’이라는 기치 아래 일부 수니파도 가담하는 등 종파를 초월한 느슨한 동맹이다.

뿌리는 1979년 이란 이슬람 혁명에 둔다. 혁명 직후 이란 시아파 정권은 반미·반이스라엘 노선을 내걸고 이슬람권 무장세력들을 지원하기 시작했다. 특히 2003년 미국의 이라크 침공과 2011년 시리아 내전, 예멘 내전 등 중동 각지에서 혼란이 커지면서 이란은 레바논 헤즈볼라, 이라크의 시아파 민병대, 팔레스타인 무장단체 등과 동맹을 통해 영향력을 넓혀갔다. 이슬람 최대 종파인 수니파를 중심으로 하는 왕정 체제를 고수하고 있는 사우디아라비아나 아랍에미리트(UAE) 등 다른 중동 국가들이 미국과 비교적 관계를 원만하게 설정하고 있다는 것과 분명한 차이를 보인다.

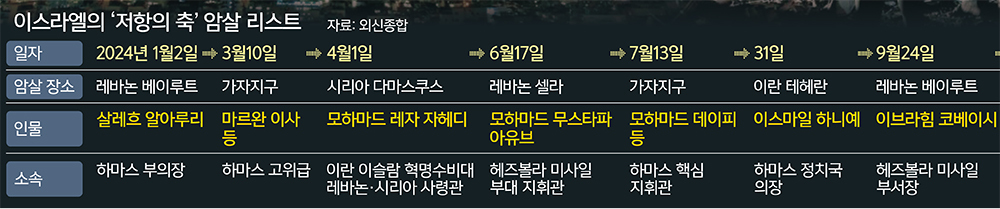

반미, 반이스라엘을 정체성으로 가지는 만큼 최근 이스라엘의 대규모 기습공격으로 촉발된 이란과의 무력 충돌에 레바논 헤즈볼라와 하마스, 예멘 후티 반군 등이 별다른 움직임을 보이지 않은 것은 주목되는 부분이다. 월스트리트저널(WSJ)은 이란이 위기에 직면했지만 스스로의 생존을 걱정해야 하는 처지여서 행동에 나서지 못하고 있다고 분석했다. 특히 이스라엘이 그동안 보여준 압도적인 군사력과 정보력을 통해 ‘저항의 축’ 핵심 요인을 사살하는 성과를 거두면서 이스라엘과의 정면 충돌을 꺼리게 됐다는 평가이다.

한때 ‘저항의 축’에서 가장 강한 세력이었던 헤즈볼라는 지난달 13일 이스라엘의 이란 선제 공격 이후 단 한 발의 미사일도 발사하지 않았다. 2024년 이스라엘과의 전면 충돌로 막대한 군사적 피해를 입은 게 문제였다. 이스라엘의 공습과 지상작전으로 헤즈볼라는 수천 명의 전투원을 잃고 주요 무기 시설이 파괴됐다. 특히 지난해 9월 이스라엘의 무선호출기(삐삐) 동시폭발 공작으로 고위 지도부가 살해당했고, 수장인 하산 나스랄라도 암살된 게 컸다. 게다가 헤즈볼라를 지원해 주던 이란, 레바논이 경제제재와 이에 따른 심각한 경제난, 전쟁 비용 부담까지 겹치면서 극심한 재정난에 빠졌다. 로이터통신은 이스라엘과의 출동로 피해를 입은 주민들에게 약속한 보상금마저 헤즈볼라 산하 금융기관의 자금이 부족해 지급이 지연되는 사례가 발생했다고 전했다.

지난해 12월 시리아 알 아사드 정권의 붕괴는 ‘저항의 축’에서 “허리가 붕괴되었다”는 것을 의미한다는 분석이 나온다. 13년간 이란과 러시아의 지원으로 버티던 알 아사드 정권이 무너지면서 이란은 유일한 동맹을 잃게 됐다. 지정학적으로 볼 때 시리아는 이란에 없어서는 안 될 교두보였다. 시리아를 통해 레바논 헤즈볼라, 팔레스타인 하마스 등 친(親)이란 세력에 무기를 공급해왔는데, 통로가 끊어지면서 이란의 네트워크가 약화되는 결과로 이어졌다는 분석이다. 알 아사드 정권 몰락 후 새로 등장한 시리아 정부는 이란과 거리를 두면서 자국 내 친이란 민병대 활동을 제한하고 있어, 시리아 내 이란의 영향력은 급격히 축소된 상태다.

하마스는 이스라엘과 전쟁을 20개월째 이어오면서 지도부 상당수가 궤멸됐다. 이란이 지원하는 이라크 내 시아파 민병대도 과거처럼 이렇다 할 움직임을 보이고 않는 상황이다. 예멘 후티 반군 역시 지난 15일 이스라엘을 향해 미사일을 발사하는 등 이란을 지원하겠다고 밝혔으나 그 이후엔 이렇다 할 움직임이 없었다.

WSJ는 ‘저항의 축’ 무장정파들이 자신들의 이익에 더 집중하면서 충돌을 최소화하는 움직임을 보이고 있다고 분석했다. 영국 싱크탱크 채텀하우스의 레나드 만수르 선임 연구원은 “지금 이들에게 가장 중요한 것은 생존”이라며 “이들 모두 이러한 유형의 군사 작전이 얼마나 파괴적인지 잘 알고 있다”고 분석했다. 중동 전문가인 케임브리지 대학의 엘리자베스 켄달 박사는 “이란이 (이스라엘의) 정보기관들에 의해 이렇게 깊숙이 침투당했다는 사실은 매우 충격적이었을 것”이라며 “아마 그들은 지금은 조용히 몸을 낮추고 있어야 한다고 생각하고 있을 것”이라고 짚었다.

◆“여전한 자국민 지지… 저항 지속될 것”

이스라엘과 이란은 지난달 직접적인 무력 충돌을 벌였으나 미국이 이란 핵시설 공습에 나서며 압도적 무력으로 압박해 오자 12일 만에 휴전에 합의했다. 하지만 전문가들은 이스라엘과 이란의 충돌이 끝이 아니라 새로운 갈등의 시작일 가능성이 크다고 보고 있다.

쿠웨이트대 바드르 알사이프 교수는 “이번 전쟁은 양측 모두에게 아직 끝나지 않은 미완의 프로젝트”라며 “이스라엘은 이란 정권의 완전한 약화를 노리고 이란은 큰 타격을 입고도 살아남은 것을 오히려 저항 지속의 명분으로 삼을 것”이라고 분석했다

이스라엘은 12일간의 공습으로 이란의 핵시설과 군사 인프라에 큰 타격을 입혔지만, 궁극적인 목표였던 이란 정권 붕괴에는 실패했다. 이는 이란이 장기적으로 핵무장을 추진하려는 동기로 이어질 수 있다는 평이다. 또한 이란 정권이 유지되면서 이스라엘이 언젠가 추가적인 군사행동에 나설 가능성도 존재한다.

게다가 중동의 다른 국가들이 이란과의 관계를 개선하는 움직임도 큰 변수다. 사우디아라비아 등 중동의 수니파 왕정 국가들은 역사적으로나 종교적으로나 오랜 숙적인 이란과 2023년에 국교를 정상화했다. 동시에 수니파 왕정 국가들은 이스라엘과의 관계 개선까지 모색하며, 과거 이스라엘-중동 대결 구도에서 이탈해 자국 이익 중심으로 재편을 시도하고 있다. 또한 시리아 새 정부도 이란 지원 세력을 견제하면서 튀르키예와 아랍 국가들과 관계를 강화하고 있다.

전문가들은 팔레스타인 문제가 근본적으로 해결되지 않고 이란의 현 체제가 유지되는 한, 이란과 연계된 무장세력 저항 활동이 완전히 사라지는 일은 없을 것으로 보고있다.

이탈리아국제정책연구소(ISPI) 중동·북아프리카 센터는 보고서를 통해 “중동 내 ‘저항의 축’ 네트워크 활동이 완전히 사라지지는 않을 것”이라며 “하마스와 헤즈볼라, 이라크 시아파 민병대와 예멘 후티 등은 여전히 자국에서 지지를 받고 있고, 이란 체제가 유지되면서 팔레스타인 문제가 해결되지 않는 한 저항 활동은 지속될 전망”이라고 분석했다.

이어 “중동의 지각변동을 주도했던 ‘저항의 축’에서 벗어나, 향후 이스라엘과 이란의 직접적인 대치와 힘의 균형이 중동 정세의 핵심 요인이 될 것”이라고 덧붙였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 한·일 여권 없는 왕래](http://img.segye.com/content/image/2025/12/18/128/20251218518473.jpg

)

![[기자가만난세상] ‘강제 노역’ 서술 빠진 사도광산](http://img.segye.com/content/image/2025/12/18/128/20251218518441.jpg

)

![[세계와우리] 사라진 비핵화, 자강만이 살길이다](http://img.segye.com/content/image/2025/12/18/128/20251218518464.jpg

)

![[기후의 미래] 사라져야 새로워진다](http://img.segye.com/content/image/2025/12/18/128/20251218518446.jpg

)