트럼프 高관세·强달러에 인플레 촉발

국제사회 달러 중심 금융시스템 불신

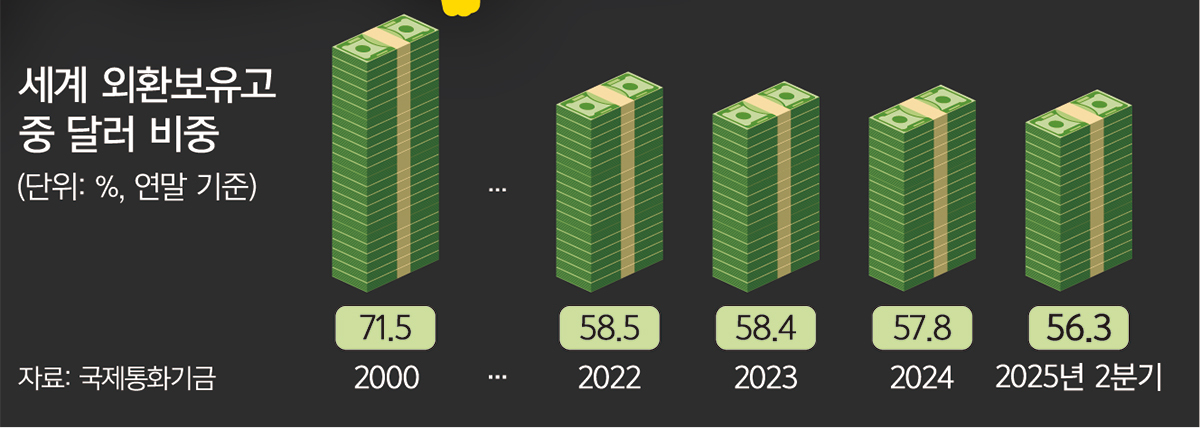

세계 외환보유고 달러비중 56% 그쳐

각국 중앙은행 43% “금 보유 늘릴 것”

연일 사상 최고치 경신

“등락폭 큰 가상자산보다 안전투자처”

불확실성 시대 인플레 헤지 수단 각광

금값 온스당 4234弗… 2025년 61% 폭등

국제 금융가 2026년 말 5000弗 육박 전망

금값이 ‘금값’이다. 2009년 트로이온스(약 31.1g·이하 온스)당 1000달러를 처음 넘긴 국제 금 시세는 2020년 2000달러, 올해 3월 3000달러선을 돌파하더니 불과 7개월 만에 4200달러선까지 뚫고 고공행진 중이다.

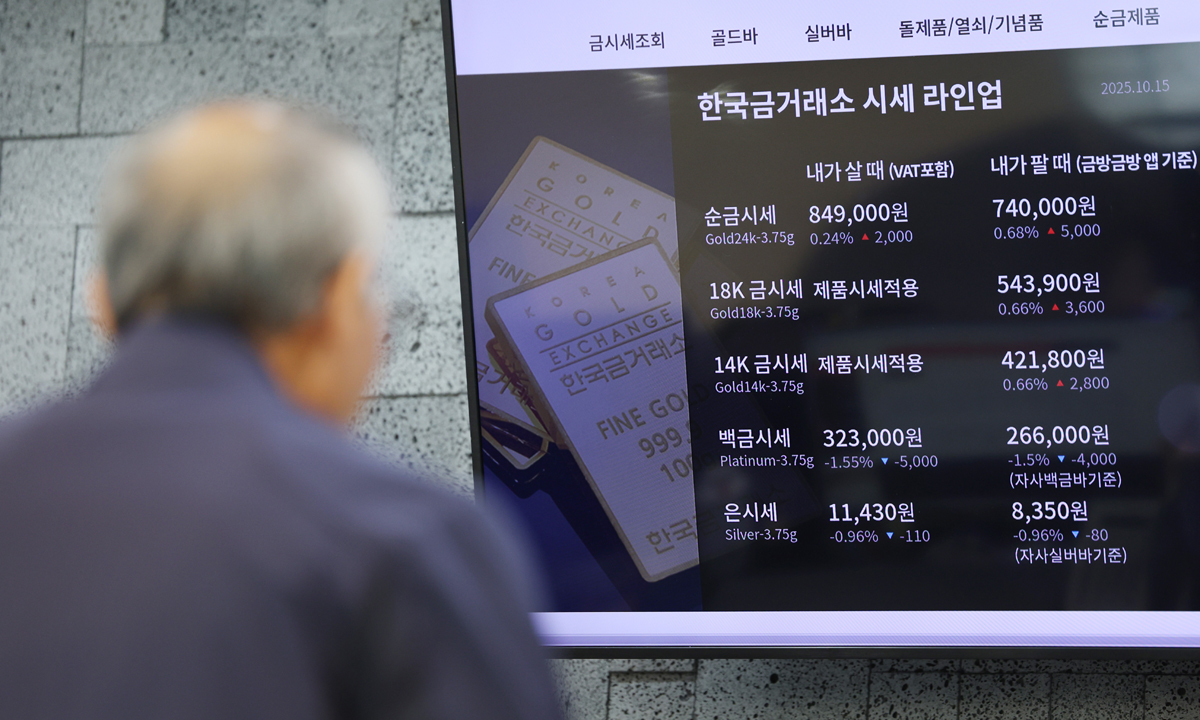

16일 한국금거래소에 따르면 국제 금 시세(매매기준가)는 이날 오후 6시(한국시간) 기준 온스당 4234.40달러를 기록했다. 올해 들어서만 61.7% 올랐다. 금 수요가 몰리면서 품귀현상까지 겹쳐 이곳에서 판매하는 10g짜리 골드바 1개를 사려면 이날 기준 241만6000원이 필요하다.

◆“금이 최고의 안전자산”

이토록 모두가 금에 달려드는 이유는 뭘까. 미국 월가 베테랑인 야데니리서치의 에드 야데니 회장은 글로벌 금융불안 상황에서 “금이 가장 뛰어난 안전자산”이기 때문이라고 말한다.

금은 역사적으로 화폐 역할을 해왔지만 각종 공업에서 활용하고 장식품을 만드는 원자재이기도 하다. 인플레이션이 발생하면 화폐 가치는 떨어지지만 실물자산인 금은 그렇지 않다. 매장량이 한정돼 희소성을 갖추고 있으면서도, 장기간 보관해도 가치가 훼손되지 않아 인플레이션 헤지(위험회피) 수단으로 안성맞춤이다. 이 때문에 미 연방준비제도가 기준금리를 1%포인트 인하하면 금값이 31% 오른다는 분석도 있다.

금이 본격적인 안전자산으로 각광받기 시작한 계기는 2008년 리먼브라더스 파산이다. 국제금융시장이 크게 동요하자 ‘실질적 가치’를 가진 금이 달러, 유로 등 통화에 비해 안정적이라는 것을 깨달은 세계 각국 투자자들은 세계경제가 침체와 회복을 거듭하는 가운데 불확실성에 대비하는 차원에서 자산 일부를 꾸준히 금에 투자하기 시작했다.

특히 최근에는 중앙은행들이 꾸준히 금을 매입하면서 금값 상승을 부추기고 있다. 유럽중앙은행(ECB)에 따르면 전 세계 중앙은행은 지난해 기준 준비자산의 약 20%를 금으로 보유하고 있다. 여전히 미국 달러(46%)가 준비자산에서 차지하는 비중이 압도적이지만 금의 비중이 점차 커지며 2024년 유로화(16%)를 추월했다.

최근 비트코인 등 가상자산이 인플레이션 헤지 수단으로 각광받고 있지만 과도한 가격 변동성이 발목을 잡고 있다. 야데니 회장은 “투자자들은 점점 더 금이 비트코인보다 지정학적 위험에 있어 더 우수한 보호수단이라고 생각할 것”이라며 금값 추가 상승을 점쳤다.

◆탈(脫)달러 흐름 속 ‘금’ 주목

최근 금값 폭등을 단순히 안전자산 선호만으로는 설명하기 어렵다. 월가에서는 달러 약세와 미 국가채무 불안 속에 ‘3대 안전자산’으로 꼽히는 미 국채·달러 대신 금을 매입하는 흐름이 확산하고 있다는 분석도 나온다.

김한수 자본시장연구원 선임연구위원은 최근 ‘글로벌 탈달러화 동향 및 시사점’ 보고서에서 지난 4월 트럼프 대통령이 관세정책을 발표하자 달러가 약세로 전환한 것은 달러의 안전자산 지위에 균열이 생겼음을 보여줬다고 짚었다.

김 연구위원은 “불확실성이 확대되는 국면에서 달러화로의 전통적인 ‘안전자산 쏠림’을 보여주지 못한 것은 달러에 대한 시장의 신뢰에 변화를 시사하는 상징적 사건이었다”고 말했다.

CNN도 최근 “(트럼프 행정부의) 관세 체제가 글로벌 금융시장에서 미국이 도맡았던 역할에 대한 믿음을 흔들며 금값을 끌어올렸다”고 평가했다.

미국의 고관세 정책 배경에는 기축통화국이 직면하는 ‘트리핀 딜레마’가 있다. 기축통화 지위를 유지하려면 달러가 세계 시장에 많이 풀려 있어야 해 미국의 만성적인 경상수지 적자가 불가피하다. 아무리 기축통화국이라고 해도 적자가 누적되면 달러의 신뢰를 잃을 위험이 발생한다.

미국은 상대국에 높은 관세를 부과해 무역적자를 축소하고 강달러로 위축됐던 자국 내 제조업을 부활시킨다는 계획이다. 그러나 고관세 전략은 수입품 가격 상승으로 소비자 물가를 밀어올려 경기둔화의 원인이 될 수 있고, 동맹국과의 관계가 악화하면서 달러 중심의 금융시스템도 부담을 주고 있다.

미국 국가채무는 지난 8월 사상 처음으로 37조달러를 돌파하며 빠른 속도로 불어나고 있다. 국제통화기금(IMF)에 따르면 2000년대 초 약 70%에 달했던 달러화 외환보유 비중은 최근 38% 수준까지 하락했다. 이는 달러화에 대한 신뢰가 시험대에 오르고 있음을 보여준다.

2011년 미 정부 부채가 악화하며 국가신용등급을 강등당했을 때도 국제 금값은 1300달러대에서 1800달러대로 급등했다. 지난해 10월 뱅크오브아메리카(BoA)는 미 국채에 대한 시장의 불신이 지속된다면 “결국 금이 마지막 피난처 자산으로 남을 수도 있다”고 우려했다.

다만 이에 대한 반론도 만만치 않다. 미 국채에 대한 투자 수요가 여전히 견조하기 때문이다.

미 월스트리트저널은 최근 “투자자들이 실제 디베이스먼트(달러 가치 하락 우려)를 대비한다면 미 채권시장에서 가장 뚜렷한 변화가 일어났어야 한다”며 “투자자들은 지속적인 인플레이션이 장기적으로 미 국채 가치를 훼손시키지 않을 것으로 예상하고 있다”고 분석했다.

◆금값, 당분간은 오른다

금값의 고공행진은 내년 말까지 지속될 것으로 글로벌 투자은행(IB)들은 보고 있다. 골드만삭스는 중앙은행의 금 매입과 서구권 상장지수펀드(ETF) 유입이 견고하다며 내년 12월 금값 전망치를 기존 온스당 4300달러에서 4900달러로 높였다.

실제 지난 6월 세계금협회(WGC)의 조사에서 1년 내 금 보유 확대를 계획한 중앙은행은 43%에 달했다. 전년 대비 14%포인트 늘었다.

BoA와 소시에테제네랄은 최근 금값 목표치를 2026년 말 기준 온스당 5000달러로 상향했다.

박윤철 iM증권 연구원은 “관세 등 미국 우선주의에 따른 지정학적 갈등이 불가피하며, 관세 이후 높아진 인플레이션 수준과 고용 쇼크 등 경기 우려가 부각된다면 금 가격은 장기적으로 상승세를 이어갈 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 전직 헌재소장의 ‘반성’](http://img.segye.com/content/image/2026/02/26/128/20260226521020.jpg

)

![[기자가만난세상] 책장을 ‘넘긴’ 기억 있나요?](http://img.segye.com/content/image/2026/02/26/128/20260226520967.jpg

)

![[삶과문화] 한 방향만 바라보는 시대는 끝났다](http://img.segye.com/content/image/2026/02/26/128/20260226520603.jpg

)

![‘판사 이한영’의 경고 [이지영의 K컬처 여행]](http://img.segye.com/content/image/2026/02/26/128/20260226520950.jpg

)

![[포토] 카리나 '눈부신 등장'](http://img.segye.com/content/image/2026/02/19/300/20260219508200.jpg

)