올 건설사 437곳 폐업… 10.4% ↑

13곳 법정관리행… 지방 더 심각

건설경기 지표도 줄줄이 하락세

사고·중대재해 처벌 강화로 위축

中·日 저가 공세에 철강재값 하락

탄소배출 규제·전기료 인상 부담

美 이어 EU도 철강 관세 인상 예고

추석을 앞둔 건설·철강업계에 찬바람이 거세다. 건설업계는 경기 부진이 장기화하면서 문을 닫거나 부실 위험에 내몰린 기업들이 늘고, 미국의 고관세 직격탄을 맞은 철강업체는 내수 부진과 탄소 배출 규제 강화·전기 요금 인상 등 대내외 악재에 시름하고 있다. 산업계 현장에선 “이대로는 얼마나 버틸 수 있을지 모르겠다”는 성토가 줄을 잇는다.

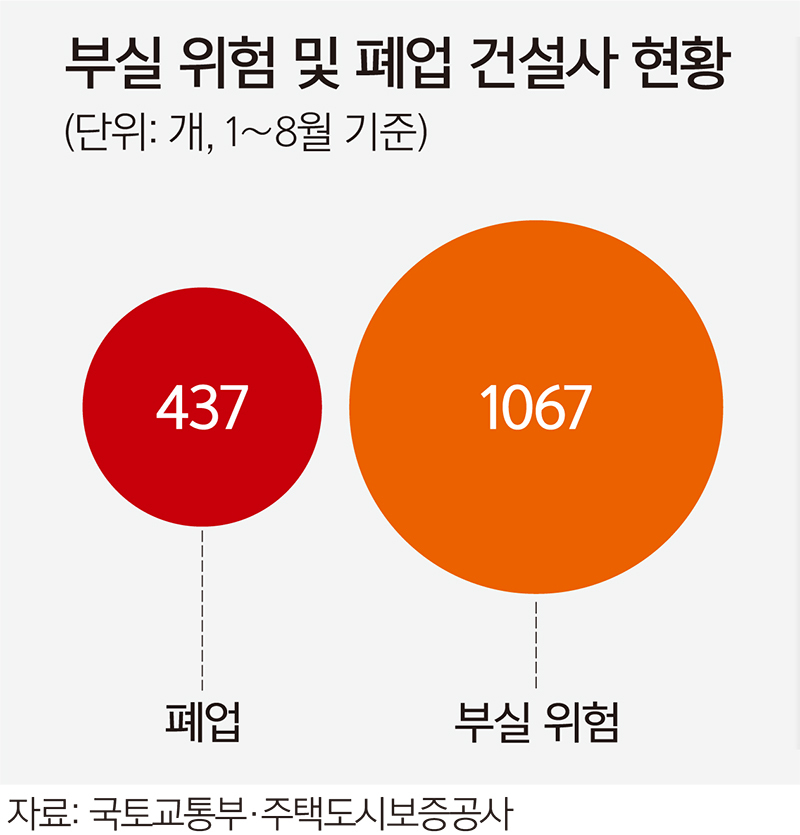

2일 국토교통부 건설산업지식정보시스템(KISCON)에 따르면 올해 1~8월 종합건설사 437곳이 폐업한 것으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 대비 10.4% 늘어난 수치다. 주택도시보증공사(HUG) 상시 모니터링에서도 부실 위험 단계에 해당하는 업체가 1067곳으로, 전체의 38.9%에 달했다.

최근에는 시공능력평가 174위 동우건설이 법정관리를 신청했다. 올해에만 13번째 회생절차다. 지방은 더 심각한 실정이다. 올 상반기 법정관리를 신청한 시공능력평가 50∼250위권 건설사 9곳 중 6곳이 지방 업체였다.

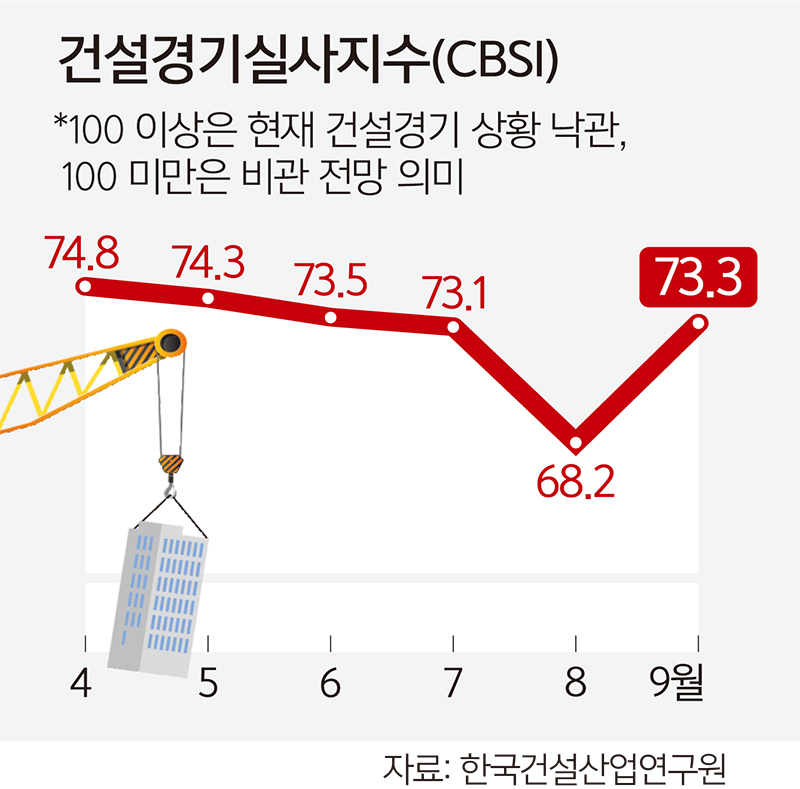

건설업 침체는 지표로도 드러난다. 한국건설산업연구원(건산연)에 따르면 9월 건설기업 경기실사지수(CBSI)는 73.3을 기록했다. 8월보다 5.1포인트 올랐지만, 지난해 9월과 비교하면 2.3포인트 떨어졌다. 이 지수가 기준선인 100을 밑돌면 현재 건설 경기 상황을 비관적으로 보는 기업이 더 많다는 것을 의미한다.

CBSI는 지난해 5월 통계 개편 이후 줄곧 70 안팎에 머물고 있다. 이지혜 건산연 연구위원은 “체감 건설경기가 70선을 회복했지만 여전히 침체 국면이 지속하고 있다”며 “여전히 9월 건설경기가 8월보다 어렵다는 응답이 우세하다”고 분석했다.

불황으로 관련 일자리도 급감하고 있다. 한국고용정보원과 통계청에 따르면 올 상반기 건설업 취업자 수는 193만9000명으로 지난해 대비 14만6000명 감소했다. 외환위기 여파가 이어지던 1999년 상반기 27만명이 줄어든 후 26년 만에 가장 큰 폭의 감소세다.

특히 이재명 대통령이 ‘산재와의 전쟁’을 선포하며 사망사고 근절을 거듭 강조했지만, 중대재해로 인한 사망사고가 끊이지 않으면서 건설업계는 더 위축된 분위기다. 중대재해 규제 강화와 ‘노란봉투법’(노동조합 및 노동관계조정법 2·3조) 시행, 주 4.5일제 추진까지 겹치며 업계 부담은 한층 가중됐다.

철강업계의 한숨도 깊어지고 있다. ‘관세 리스크’로 수출에 어려움이 커진 데다 중국·일본산 저가 수입재 유입에 건설업 등 국내 경기 불황이 맞물려 내수까지 부진한 이중고에 직면했기 때문이다.

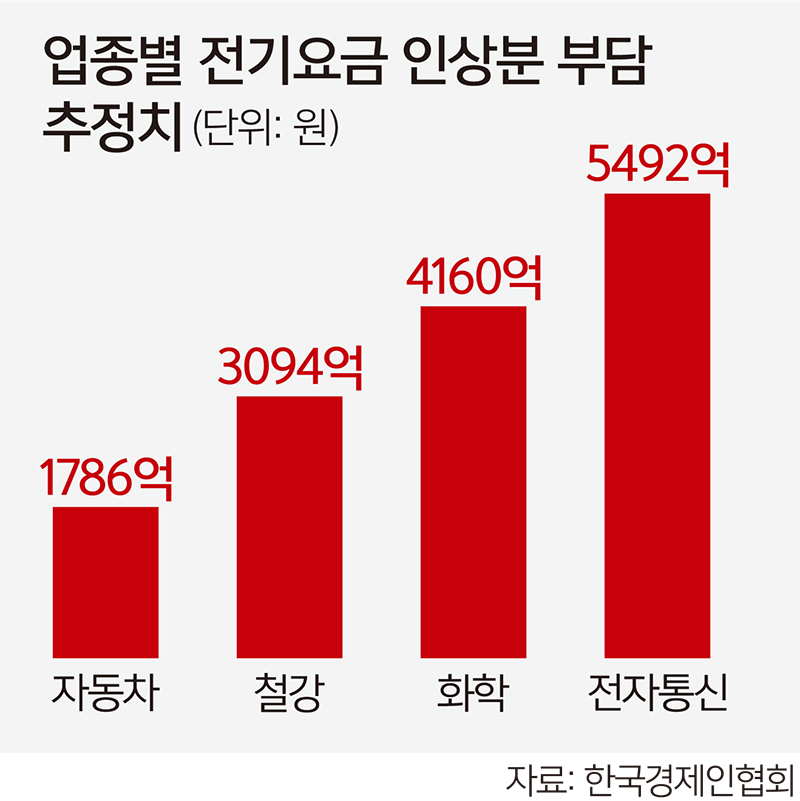

정부의 탄소배출권 강화, 산업용 전기료 인상도 업계의 부담 요인으로 꼽힌다. 산업계에 따르면 환경부는 조만간 공개할 제4차 배출권거래제 시행 계획에서 기업들에 부여하는 배출권 할당량을 대폭 줄이는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다. 기존의 총량 대비 1억톤 이상이 줄어들 가능성이 제기된다. 이에 따라 기업들은 부족한 배출권을 한국거래소 배출권 시장에서 사야 하는 부담을 안게 됐다.

정부는 발전부문의 탄소배출권 유상할당도 10%에서 50%로 확대하는 방안을 검토 중이다. 이 경우 앞으로는 발전사도 전기를 만들기 위해 탄소배출권을 사야 한다. 그만큼 발전 원가가 올라 전기 요금 인상 요인이 커진다. 한국경제인협회에 따르면 이로 인한 철강업계의 연간 추가 비용은 3094억원에 달할 전망이다.

미국에 이어 한국산 철강의 최대 수출시장 중 하나인 유럽연합(EU)이 철강 관세 인상을 예고한 것도 또 다른 악재다. 로이터통신 등 외신에 따르면 EU 집행위원회는 오는 7일 수입산 철강 관세를 현행 25%에서 50%로 인상하는 내용을 골자로 한 새 정책 패키지를 발표할 계획이다. 여기에는 관세 인상 외 무관세가 적용되는 철강 수입 쿼터(할당량) 물량도 현행보다 절반 가까이 줄이는 방안이 포함될 예정이다.

EU의 이번 조치는 중국산 과잉 공급 문제에 더해 미국의 50% 철강 품목 관세가 겹치면서 EU 철강산업을 보호하기 위한 것이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래]기업 출신 부총리의 ‘탈관료주의’](http://img.segye.com/content/image/2026/02/12/128/20260212521863.jpg

)

![[기자가만난세상] ‘코리아하우스’의 달라진 위상](http://img.segye.com/content/image/2026/02/12/128/20260212521793.jpg

)

![[세계와우리] 서방 제재 4년을 버틴 러의 내구력](http://img.segye.com/content/image/2026/02/12/128/20260212521856.jpg

)

![[기후의 미래] 언론의 ‘에너지 편식’ 괜찮을까](http://img.segye.com/content/image/2026/02/12/128/20260212521809.jpg

)