대부분 사람은 성과 이름을 가지고 있다. 물론 미얀마처럼 성이 없는 나라도 있지만, 그것은 어디까지나 예외일 뿐이다. 그런데 성과 이름을 사용하는 방식은 민족이나 문화에 따라 조금 다를 수 있다.

한국인은 대개 한 글자의 성과 두 글자의 이름을 가지고 있다. 황보나 남궁처럼 두 글자의 성도 있고 한 글자 이름도 있지만, 이 또한 예외이다. 이름 두 글자 중 한 자는 항렬자 또는 돌림자인 경우가 많다. 남자면 특히 그렇다. 조금 다른 이야기지만 여기에도 남존여비의 흔적을 찾아볼 수 있다. 여자의 이름을 항렬자를 무시하고 자유롭게 지은 것은 옛날에 여자를 족보에 올리지 않은 것과 관련 있다.

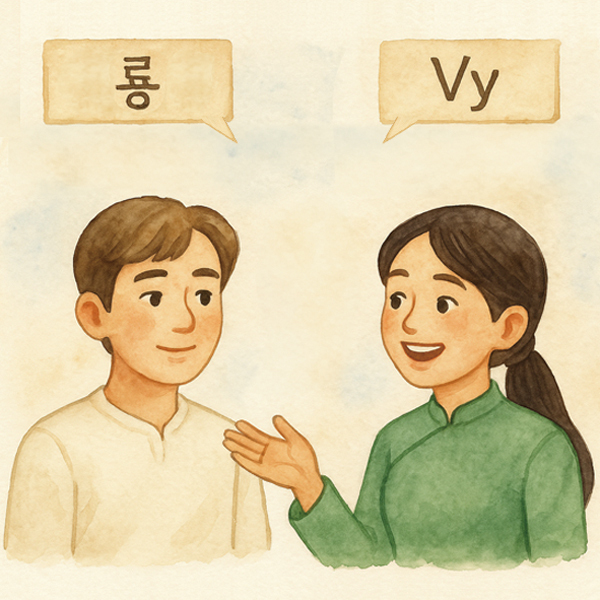

베트남 이름은 성+중간 이름+고유 이름, 이 세 가지로 이루어진다. 예를 들어 ‘라이투이비(Lai Thuy Vy)’라는 이름을 가진 사람이 있다면, ‘라이’는 성이고 ‘투이’는 ‘우아함’을 뜻하는 여성의 중간 이름이고 ‘비’는 ‘작다’, ‘예쁘다’라는 뜻의 고유 이름이다. 베트남의 성은 주로 중국에서 유래되었는데, 대표적인 것으로는 응우옌(Nguyen), 쩐(Tran), 래(Le), 팜(Pham) 등이 있다. 중간 이름은 여성의 경우 티(Thi)를 주로 사용하고, 남성의 경우 반(Van)을 주로 사용한다. 마지막에 오는 고유 이름은 다양한 의미와 어감을 가지고 있다. 흥미로운 것은 베트남에서는 상대방을 주로 마지막에 오는 이름으로 부른다는 것이다. 예를 들어 이름이 ‘이몽룡’이면 ‘룡’이라고 대답한다. 과거 한국의 대가족 가정에서 부모님들이 여러 자식을 구별하여 부를 때 마지막 한 자만 부르는 것과 흡사하다.

베트남에서는 자신보다 나이가 많은 사람의 이름 앞에 ‘안’(오빠), ‘찌’(언니)를 붙여 부르고, 나이가 같거나 적으면 이름만 부른다. 성+이름으로 부르기도 하지만 이것은 어디까지나 학교나 직장 등 공식 석상에서의 일이다. 이런 상황이 아니면 성+이름으로 부르는 것은 무례하게 여겨질 수 있다. 여기에다 말투가 곱지 않으면 더욱 무례하게 여겨질 수 있다.

상호문화적 관점에서 흥미로운 것은 한국인과 베트남인 사이의 호칭 사용 문제이다. ‘라이투이비’라는 한 베트남 여성이 한국에서 아르바이트한 적이 있다. 이때 한국인 동료들은 한국식으로 ‘라이투이비’에 ‘씨(氏)’를 붙여 ‘라이투이비씨’라고 불렀다. 베트남 여성은 그 호칭이 부담스러워서 베트남식으로 “성 빼고 이름만 불러주세요”라고 했다. 동료들은 약간 의아해했지만 나중에는 요청대로 ‘투이비’라고 불렀다. 그러던 어느 날, 이 베트남 여성이 남자 동료 중 한 명을 따로 불러 이야기를 나누었는데 이것을 본 다른 사람들은 “그렇게 이름만 부르고 하더니 둘이 그런 사이예요?”라고 물었다. 두 사람을 연인 관계로 본 것이다. 베트남 여성은 사람들이 왜 그렇게 말하는지 몰랐고 뭔가 오해를 받는 듯해서 기분이 나빠졌다.

이처럼 이름을 부르는 방식도 나라 간에 다를 수 있다. 이런 차이는 앞서 소개한 예처럼 괜한 오해를 낳기도 한다. 베트남인은 자기 식대로 마지막 한 글자만 사용할 수 있고, 한국인은 자기 식대로 성과 이름을 다 부를 수 있기 때문이다. 이런 오해를 줄이려면 서로의 이름 부르는 방식에 대해서 좀 더 알아볼 필요가 있다. 가장 좋은 방법은 역시 상대방에게 어떻게 부르면 좋을지 물어보는 것이다. 이것은 단순한 배려를 넣어 상대방을 존중하는 또 하나의 방법이다.

장한업 이화여대 다문화·상호문화협동과정 주임교수

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 호류지](http://img.segye.com/content/image/2026/01/14/128/20260114518582.jpg

)

![[세계타워] 견제와 균형이라는 이름의 공백](http://img.segye.com/content/image/2025/11/19/128/20251119518380.jpg

)

![[세계포럼] 국방비 펑크와 무인기 ‘호들갑’](http://img.segye.com/content/image/2025/09/10/128/20250910520139.jpg

)

![[오철호의플랫폼정부] 누가 사회를 지배하는가](http://img.segye.com/content/image/2026/01/14/128/20260114518515.jpg

)