한국혈통 이어갈 어머니로만 조명

합법체류 엄마도 아이 등록 못하는 현실

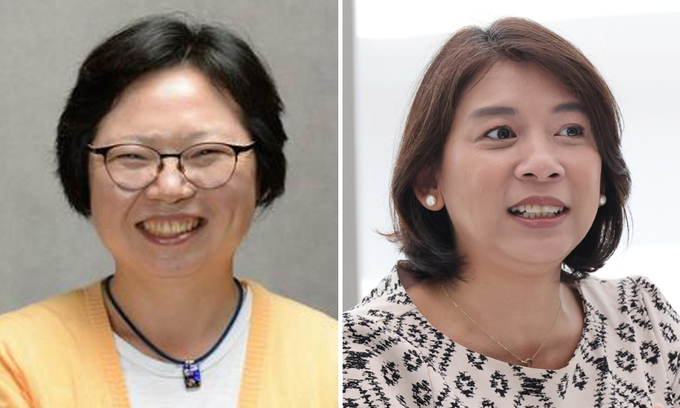

출생 등록을 하지 못한 외국인 아동이 올해 4월 기준 4168명으로 드러났다. <관련기사: [단독] 법의 사각지대 놓인 외국인 미혼모… ‘무등록’ 자녀 4100여명> 전문가들은 문제의 원인을 가부장적 체류 제도에서 찾았다. 외국인 미혼모는 아이를 출생 등록하려면 생부가 한국 남성이라는 것을 증명해 내야 하기 때문이다. 세계일보는 지난 12일 허오영숙 한국이주여성인권센터 대표와 이자스민 국민통합위원회 위원을 각각 인터뷰했다. 두 사람 모두 보편적 출생 등록의 필요성을 강조했다.

―외국인 아동의 출생 등록 문제가 지속해서 제기되고 있다.

△허오영숙 대표(허오)=출생 이후 양육의 과정에서 엄마에게만 책임이 전가되는 것은 외국인 미혼모에게도 마찬가지였다. 제도가 그렇게 돼 있다. 상대가 외국인일 때 한국 남성은 생부로서 혼외자에 대해 할 수 있는 것이 없고 책임도 없다. 한국에선 외국인 관련 정책이 크게 ‘다문화정책’ ‘동포정책’ ‘외국인노동자정책’ 3가지로 구성되는데 이주여성은 다문화정책, 즉 혼인 관계 내에서 한국인 남성의 아이를 키울 어머니로서만 다뤄진다.

△이자스민 위원(이)=외국인 아동이 혼외자인 경우 생부와 생모, 그 누구도 호적에 올릴 수 없다. 한 베트남 출신 미혼모가 아이를 출생 등록하려고 고아원에 맡긴 일도 있었다. 고아원에 가면 출생 등록을 해주니까 엄마가 아기를 키우고 싶은데도 그런 선택을 할 수밖에 없었던 것이다.

―엄마의 체류 형태가 출생 등록에 영향을 줬다고 볼 수 있을까.

△허오=센터에서 지원한 사례에 비춰보면 합법 체류 상태인데 아이를 등록하지 못하는 경우가 더 많았다. 물론 전체를 놓고 보면 어떨지 모르겠지만 단순화할 수 없다는 말이다. ‘체류 자격이 그런 사람’이 ‘그런 일’을 벌이는 게 아니다. 현행 제도는 외국인 노동력을 생각할 때 남성만을 염두에 두고 설계해 가족이 생길 수 있다는 걸 고려하지 않는다. 여성이 임신해서 출산할 수 있다는 상상을 아예 하지 않는다. 일례로 고용허가제로 한국에 온 외국인 여성이 체류 기간이 남은 상태에서 한국인 남성과 사이에서 아이를 낳아도 출생 등록을 할 수 없다.

△이=미등록자인 경우 출생 등록이 더 어려운 측면도 일부 있다. 아이 출생 등록을 하려면 결국 본인의 미등록 체류 기간을 계산해서 범칙금을 내야 한다. 법무부에서 경제적인 상황을 봐서 범칙금을 감면해 주겠다고 하지만 미등록자 이주여성이 출생 등록을 하기란 현실적으로 분명히 어렵다.

―현행 제도에서 가장 큰 문제는 무엇이라고 보나.

△허오=출생 등록을 하려면 생부의 친자 확인이 필요한 게 가장 큰 걸림돌이다. 한국의 가족관계등록법은 한국인이 포함돼야만 한다고 규정하고 있다. 그러니까 혼인 관계에서 출생했으며 부모 중 한국인이 있어야 한다는 두 가지 전제가 필요하다. 그러나 이러한 법적 전제에선 빈틈이 발생할 수밖에 없다. 국내 체류 외국인은 해마다 늘어나고 있다. 해외 이주가 많아지고 있는 사회에서 한국의 폐쇄적인 제도는 문제가 있다. 아무런 공적 지원을 받지 못하는 외국인 미혼모가 아이를 출생 등록하기 위해 분투해야 한다는 것은 개인의 책임을 강요하는 행태다.

△이=외국인 관련 정책이 지나치게 보수적이다. 조금씩 문이 열리고 있긴 하지만 늦어지는 게 걱정이다. 그동안 외국인 아동은 계속 방치된다. 한국 사회는 유엔아동권리협약과 같은 원칙을 말해선 잘 바뀌지 않고 범죄와 같은 사회적 문제가 발생한다고 말해야만 들어 준다. 이번에 외국인 아동 출생 등록 문제가 관심받게 된 것도 영아유기·살해 범죄 때문 아닌가.

―해법은 무엇인가.

△허오=외국인 등록이라도 자동으로 이뤄지게 해야 한다고 본다. 지난 6월 국회에서 통과된 출생 통보제는 아기가 태어나면 의료기관이 행정기관에 통보하는 식이다. 마찬가지로 의료기관이 외국인 아동을 출입국외국인청에 바로 통보해 등록되게 하는 것을 고려할 만 하다. 최소한 아이가 어떠한 사회적 존재로도 등록돼 있지 않은 ‘무등록’ 상태로 남겨지는 건 막을 수 있다. 나아가 한국의 여러 제도가 한국인에 방점이 찍혀 있는데 관점의 변화가 필요하다. ‘한국인 핏줄 중심의 관점’은 자꾸만 빈 공간을 만든다. 난민 2세로 씨름 유망주로 주목받았지만 한국 국적이 아니라고 대한씨름협회에 선수로 등록하지 못한 ‘김웬디 사건’ 역시 마찬가지다. 헌법의 주어가 ‘국민’으로 돼 있는데, 이를 ‘사람’으로 바꾸면 하위 법령에서도 외국인이라고 배제되는 것을 막을 수 있다.

△이=최소한 임시 신생아번호라도 만들어야 한다고 본다. 외국인 아동을 행정 시스템 어딘가에 등록할 수 있도록 관리번호라도 부여하자는 것이다. 이마저도 기존의 틀을 깨야 하기 때문에 반발에 부딪힐 수 있다. 그러나 문제가 있을 때마다 땜질하는 방식으로는 계속해서 사각지대를 만들 수밖에 없다.

<관련 기사>

[심층기획 - ‘예고된 비극’ 영아유기]

프롤로그 - 유령아빠, 불행의 씨앗

https://www.segye.com/newsView/20230910509604

①[단독] 애 아빠 없이 ‘나홀로 출산’… “극도의 패닉 상태서 범행”

https://www.segye.com/newsView/20230910508352

②‘국가의 부재’ 속에 아기가 떠난 그날

https://www.segye.com/newsView/20230912500544

③벼랑 끝 내몰려 ‘아이 버릴 결심’ 하기까지

https://www.segye.com/newsView/20230913500163

④아빠가 먼저 ‘두 사람’을 버렸다…부양 점수 5점 만점에 1.3점

https://www.segye.com/newsView/20230913520264

⑤“엄마를 보호하는 게 영아 지키는 길”… ‘비정한 모정’ 다시 본 그 판사

https://www.segye.com/newsView/20230915500252

⑥“주민등록 말소, 이사 등 온갖 꼼수”… ‘도망간 아빠’ 찾아 삼만리

https://www.segye.com/newsView/20230915513897

⑦“책임 안 지면 빨간 줄…‘히트앤드런 방지법’, 왜 안 생기나요?”

https://www.segye.com/newsView/20230915513915

⑧외국인 미혼모와 ‘무등록’ 아동…“아이 성년 되면 생이별”

https://www.segye.com/newsView/20230919510570

⑨“가부장적 체류 제도가 ‘투명 아동’ 양산…핏줄·혼인 중심 틀 깨야”

https://www.segye.com/newsView/20230920510203

⑩‘살아남은 유기 영아’ 이야기…원가정도, 새 가정도 없다

https://www.segye.com/newsView/20230920512263

⑪“누구에게도 기댈 생각을 못해요”… ‘버팀목’ 없이 고립되는 청년

https://www.segye.com/newsView/20230922502617

⑫[좌담회] “예기치 않은 임신은 재난상황…생부에게 더 책임 물어야”

https://www.segye.com/newsView/20230922513086

에필로그 - 이중잣대에 지친, 미혼모들의 속마음

https://www.segye.com/newsView/20230924502371

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 한국인 두 번째 IOC 집행위원](http://img.segye.com/content/image/2026/02/05/128/20260205519811.jpg

)

![[기자가만난세상] 악화는 양화를 구축하는가](http://img.segye.com/content/image/2025/09/08/128/20250908517202.jpg

)

![[삶과문화] 수줍은 얼굴의 세상](http://img.segye.com/content/image/2026/02/05/128/20260205519582.jpg

)

![[박일호의미술여행] 황금분할 비례](http://img.segye.com/content/image/2026/02/05/128/20260205519605.jpg

)