2021년 식용 GMO 콩·옥수수 175만5000t 수입

식용유, 전분 등 널리 쓰이지만 GMO 표시 없어

최대 수출국 美…“안전해” 국제의정서 가입 거부

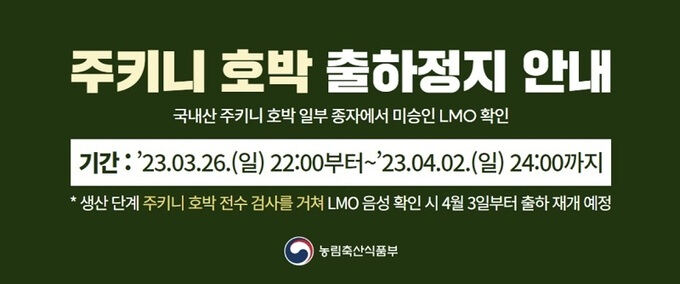

‘주키니호박’ 사건으로 유전자변형 식품 문제가 다시 떠오르고 있다. 유전자변형 식품이, 심지어 가공품도 아닌 생물이 국내에서 재배되어 8년간이나 우리 식탁에 오르고 있었다는 사실에 소비자들은 경악했다.

한국인들은 유전자 변형 식품에 대한 거부감이 크다. 초기 GMO(Genetically Modified Organisms) 식품은 ‘유전자조작식품’으로 번역돼 소비자들로 하여금 먹으면 돌연변이가 될 것만 같은 공포감을 자아내기도 했다. GMO가 2000년대 처음 한국에 수입되면서부터 안전성 문제는 지속적으로 제기돼 왔다.

GMO의 표기는 2014년 ‘유전자변형식품 등의 표시기준’이 제정되면서 유전자변형식품(LMO·Living Modified Organisms)으로 통일됐다. Linving이란 단어를 사용해 해당 생물체가 생식 및 번식을 할 수 있다는 의미를 내포하고 있다. 이는 국제 바이오안전성 의정서에서에서도 채택하고 있는 용어인데, GMO에 대한 부정적인 인식을 바꾸기 위한 목적으로 사실 LMO와 GMO는 거의 같다고 볼 수 있다.

한국 소비자들이 마트에서 구입하는 식품에선 GMO나 LMO 표시가 있는 상품을 찾아보기 힘들다. 그렇다고 한국에 유전자변형 식품이 없는 것은 아니다. GMO는 우리 식탁 구석구석에 스며들어 있다.

한국 식품 시장에서의 GMO 현황과 논란에 대해 문답(Q&A) 형식으로 풀어본다.

1. 유전자변형 ‘주키니호박’ 사건 경과는?

농림축산식품부는 지난달 26일 “국내에서 생산된 주키니 호박 종자 일부가 승인되지 않은 유전자 변형 생물체(LMO)로 판정됐다”고 밝혔다. 국립종자원은 올해부터 국내에서 신품종 등록을 위해 출원되는 주키니 호박 종자에 대해 LMO 검사를 실시하고 있는데 그 과정에서 발견된 것이다. 문제의 주키니 호박 종자는 국내 A기업이 신규 개발해 출원한 것이며, 해당 종자는 B기업이 판매한 종자를 사용해 육종됐다. 국립종자원 조사 결과 B기업의 주키니 호박 종자 2종이 LMO로 확인됐는데, 이는 B기업이 미국에서 승인된 종자를 수입해 국내 검역 절차를 밟지 않고 육종해 판매한 것으로 밝혀졌다. 해당 주키니호박 종자는 2015년부터 최근까지 유통됐다. 농식품부는 전국 주키니 호박 재배 농가에 대해 조사를 실시하고 있으며, B기업이 미국에서 LMO 종자를 들여온 경위를 파악 중이다.

2. 승인된 GMO는 국내에서 생산할 수 있나?

국내에서는 상업 목적으로 GMO(LMO)를 재배할 수 없다. 한국에서 유통되는 가공식품에 포함된 GMO는 모두 수입이다. 국내 신품종 개발도 유전자 변형 기술이 아닌, 자연적으로 교배가 가능한 종 사이의 인위적 교배를 통해 우수한 형질을 만들어내는 ‘전통육종’ 방식으로 이뤄진다. 이때문에 한국 토양에서 GMO 종자가 8년간 재배되어 유통된 사건의 파장이 이토록 큰 것이다.

국내로 수입 승인되는 GMO는 대두(콩), 옥수수, 면화, 카놀라, 사탕무 등 뿐이다. 이들은 미국, 브라질, 파라과이 등에서 들어온다.

3. 한국은 GMO를 얼마나 수입하나?

한국에 수입되는 GMO는 사료용과 식품용으로 구분된다. 지난해 한국생명공학연구원 바이오안전성정보센터가 발간한 자료를 보면 2021년 한국에 수입 승인된 식품·사료용 GMO는 총 1114만5000t, 34억5000만달러(약 4조5384억원) 규모였다. 이중 사료용은 939만t으로 84.2%, 식품용은 175만5000t를 차지했다.

품목별로 보면 옥수수(사료용)가 전체의 83%인 923만4000t이었으며, 대두(식품용)가 9%인 105만6000t, 옥수수(식품용)가 8%인 70만t 수입됐다. 식품용 대두와 옥수수는 한국에서 식용유, 전분, 시리얼 등으로 가공돼 유통된다.

4. GMO 표시 없는 가공식품은 GMO를 사용하지 않은 것인가?

그렇지 않다. GMO를 사용하는 식품에는 이를 꼭 표시해야 한다는 규정이 있지만, 유전자변형농산물이 ‘비의도적’으로 3% 이하 섞인 경우, 업체가 GMO 농산물을 따로 관리했다는 ‘구분유통증명서’ 등을 제출하면 GMO 표시를 하지 않아도 된다. 또 GMO를 사용했어도 여러 가공 단계를 거쳐 최종 산물에서 유전자변형 단백질이 검출되지 않으면 관련 표기를 하지 않아도 된다. 이때문에 유전자변형 콩, 옥수수 등이 사용된 식용유, 전분에서 GMO 표시를 찾기 어렵다. 물론 GMO 사료를 먹고 자란 육류에도 관련 표시는 전혀 없다.

5. ‘non-GMO‘ 표시 식품은 GMO가 0%인가?

장담할 수 없다. 식품의약품안전처는 GMO가 0.9% 이하로 혼입된 경우 non-GMO로 표시할 수 있도록 했다. ‘없다(non)’고 해도 0.9%의 가능성은 있는 셈이다. 이는 GMO를 엄격히 규제하는 유럽의 기준을 따른 것이다.

6. GMO는 안전한가?

농식품부는 국내에서 유통된 LMO 주키니 호박 종자에 대해 안전하다고 밝혔다. 미국 식품의약국(FDA), 동식물검역국(APHIS) 및 캐나다 보건부(Health Canada) 등은 해당 LMO가 인체에 유해하지 않으며, 환경에 미치는 영향도 일반 호박과 같은 수준이라고 보고 있다는 것이다. 또 국내 전문가도 미국, 캐나다에서 1995년 이후 안전성이 확보되어 승인·섭취하고 있는 품종이며, 성분 등에 있어서도 일반 호박과 차이가 없는 점을 고려할 때 섭취해도 문제가 없다는 의견을 냈다고 전했다.

그럼에도 불구하고 많은 국가와 전문가들은 유전자변형 식품에 대해 지속적으로 경고하고 있다. 종을 넘나드는, 자연스럽지 않은 유전자변형 과정에서 유전자 간 예측 불가능한 상호작용이 발생할 수 있으며, 이를 섭취하는 인류와 동물에게 어떤 부정적 영향을 미칠 지 알 수 없다는 것이다. 1994년 무르지 않는 유전자변형 토마토가 세상에 등장하면서부터 GMO의 안전성 논란은 지금까지 전 세계적으로 이어지고 있다.

7. GMO 재배 국가는?

바이오안전성정보센터에 따르면 2021년 기준 GMO 재배 국가는 29개국이다. 미국, 아르헨티나, 캐나다, 호주, 칠레, 브라질, 인도, 파라과이, 파키스탄, 중국, 남아공, 볼리비아, 우루과이, 필리핀, 미얀마, 수단, 스페인, 멕시코, 콜롬비아, 베트남, 온두라스, 포르투갈, 방글라데시, 코스타리카, 말라위, 인도네시아, 나이지리아, 에스와티니, 에티오피아가 포함된다.

8. GMO에 대한 국제사회의 대응은?

국제사회는 GMO가 일으킬 수 있는 문제를 사전에 방지하기 위해 유전자변형생물체의 국가간 이동을 규제하는 국제협약을 맺었다. 2000년 1월 29일 캐나다 몬트리올에서 개최된 특별당사국총회에서 생물다양성보존협약의 부속의정서로 채택된 ‘카르타헤나의정서’다. 2023년 4월 현재 기준 이 의정서에 참여하는 나라는 173개국이다. 우리나라는 2007년 10월 3일 가입했다.

9. GMO 재배국들은 ‘카르타헤나의정서’에 가입했나?

총 29개 GMO 재배국 중 의정서에 가입한 나라는 24개국이다. 전세계 GMO 재배의 56.7%(2021년 기준)를 점유하고 있는 미국, 아르헨티나, 캐나다, 호주, 칠레 등 5개국은 의정서에 가입하지 않았다. 미국은 이에 대해 GMO 안전성 우려에 대한 과학적 근거가 부족하고, 무역장벽으로 활용될 가능성이 있으며, 미국은 해당 의정서보다 훨씬 안전한 GMO 관련 규제를 채택하고 있다는 이유를 들며 가입하지 않고 있다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 창고형 약국](http://img.segye.com/content/image/2025/06/29/128/20250629510429.jpg

)

![[특파원리포트] ‘어떤 6·25’](http://img.segye.com/content/image/2025/06/29/128/20250629510420.jpg

)

![[이종호칼럼] 차이를 인정해야 성장한다](http://img.segye.com/content/image/2025/06/29/128/20250629509913.jpg

)

![[김정기의호모커뮤니쿠스] 삼각지의 ‘전쟁기념관’](http://img.segye.com/content/image/2025/06/29/128/20250629509922.jpg

)