형사재판서 물적 피해 배상 제도

전년 1만4873건서 80%가량 급증

인용률도 5년 전 대비 20%P 증가

신청 가능 범죄·배상 범위 제한적

법관마다 인용률 달라 개선 지적

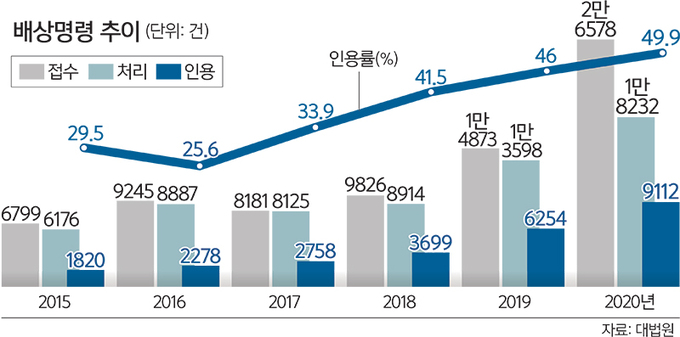

형사재판에서 피해자가 물적 피해를 빠르게 배상받는 수단인 배상명령 신청 건수가 지난해 2만건을 돌파한 것으로 나타났다. 1981년 제도가 도입된 이래 역대 최대치다. 인용률도 50%에 육박해 역대 최고치를 기록했다. 배상명령 제도 활용이 늘고 있지만 여전히 대상 범죄와 배상 범위가 제한적인 것은 한계다. 법조계에서는 형사범죄 피해자의 빠른 피해회복에 초점을 맞춰 제도를 개선해야 한다고 지적한다.

30일 대법원에 따르면 지난해 전국 지방법원에 접수된 배상명령 신청은 2만6578건으로 전년(1만4873건)보다 78.7% 증가했다. 한 해 배상명령 신청이 2만건을 넘은 건 지난해가 처음이다. 2015년 6800여건에 불과했던 신청 건수는 5년 만에 4배 가까이 늘며 가파르게 증가했다.

법원이 피해자의 배상명령 신청을 받아준 비율도 늘었다. 지난해 신청된 1만3598건 중 인용된 배상명령은 6254건(49.9%)으로 50%에 육박했다. 2015년(29.5%)보다 20.4%포인트나 증가한 수치다.

배상명령은 법원이 형사사건에 대해 유죄판결을 내릴 때 범죄행위로 발생한 물적 피해와 치료비 등의 배상을 명령하는 제도다. 1981년 도입됐으나 그간 인식 부족 등으로 활발히 활용되지 못했다. 배상명령의 가장 큰 장점은 지난한 민사소송을 거치지 않고도 피해자가 배상금을 받을 수 있다는 점이다. 민사 판결과 동일한 효력을 가지기 때문에 피해자 입장에선 민사소송으로 인한 시간과 비용 낭비 없이 일상으로 빠르게 돌아갈 수 있다. 범죄 피해자를 빠르게 구제하기 위한 제도인 셈이다.

하지만 한계도 있다. 일단 배상명령 신청이 가능한 범죄가 한정적이다. 현재는 형법상 상해·절도·사기·횡령죄 등과 일부 성폭력 범죄만 배상명령 신청이 가능하다. 유사수신 범죄의 경우 사기와 성격이 유사함에도, 피의자가 유사수신 혐의로만 기소되면 피해자들은 배상명령을 신청할 수 없다. 독일 등 일부 선진국이 모든 범죄에 대해 배상명령을 청구할 수 있도록 한 것과 대조적이다.

‘일실이익’(사건 사고가 없었다면 얻었을 것으로 생각되는 이익)이 배상 범위에서 빠져 있는 것도 문제다. 현행법상 치료비와 위자료는 배상 범위에 포함되지만 일실이익은 빠져 있다. 범죄 피해자들이 사건 직후 일상으로 돌아가기까지 상당한 시간이 걸리고 이 기간 동안 경제활동이 힘든 점을 감안하면 피해자 신속 구제라는 제도 취지에 어긋나는 셈이다. 다만 배상명령 대상 범죄와 범위를 넓히면 법관의 부담이 가중돼 신중한 검토가 필요하다는 주장도 있다.

승재현 한국형사정책연구원 연구위원은 “형사소송 결과의 어떤 이익도 피해자에게 주어지지 않기 때문에 배상명령은 피해자에게 반드시 필요한 제도”라며 “모든 유형의 형사범죄가 배상명령 대상에 포함돼야 한다”고 제안했다.

법관마다 다른 배상명령 인용률도 개선해야 할 점으로 지적됐다. 곽효승 변호사는 “(위자료 신청 인용이나 배상명령 일부 인용은) 법원마다 다르고 재판부마다 다르다”고 전했다. 김형민 변호사(법무법인 태일) 역시 “판사들도 형사재판에서 정확하게 손해액을 산정하는 것을 부담스러워하기 때문에 복잡한 내용의 배상명령 신청은 각하하는 것을 선호한다”고 말했다.

이희진 기자 heejin@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 국가교육위원회 무용론](http://img.segye.com/content/image/2025/09/04/128/20250904519184.jpg

)

![[기자가만난세상] 해외 유튜버들의 스포츠 중계권](http://img.segye.com/content/image/2025/09/04/128/20250904519070.jpg

)

![[세계와우리] 中 전승절 열병식이 남긴 것](http://img.segye.com/content/image/2025/09/04/128/20250904519178.jpg

)

![[삶과문화] 저, 몇 살 같아요](http://img.segye.com/content/image/2025/09/04/128/20250904519031.jpg

)