정년 연장은 은퇴 이후 소득 공백이 발생하는 이른바 ‘소득 크레바스’를 다소 완화하는 한 방안이 될 수 있다. 소득 크레바스란 퇴직한 이후부터 연금이 나오기 전까지 발생하는 소득이 없는 기간을 뜻한다. 갑작스러운 소득 공백으로 절벽에서 추락하듯 큰 어려움을 겪게 되는 시기를 비유적으로 나타낸 말이다.

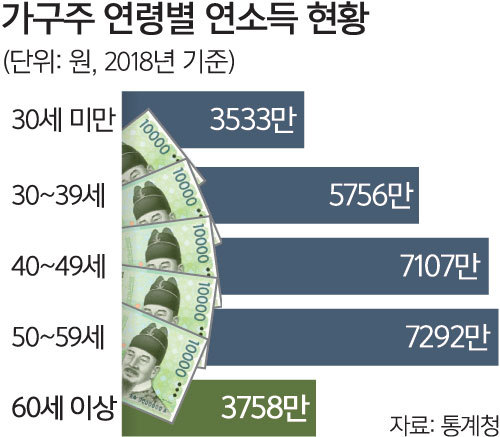

8일 통계청의 가구주 연령별 소득 현황을 보면 지난해 기준으로 60세 이상 연소득은 3758만원으로, 50~59세 7292만원의 절반 수준에 불과하다. 직장에서 나오게 되면서 소득이 급감한 것이다.

60세 정년을 채울 경우 국민연금을 받게 되는 62세까지 최소 2년을 버텨야 한다. 심지어 국민연금 수급연령은 점진적으로 늦춰진다. 2013년부터 5년마다 1년씩 조정하기로 해 수급연령은 2023년 63세, 2028년 64세, 2033년 65세가 된다. 무엇보다 실제 퇴직연령은 만 60세보다 더 이르다.

국민연금을 수급연령 이전에 당겨 받는 사람도 점점 늘어나고 있다. 국민연금공단에 따르면 수령 개시 나이보다 1~5년 일찍 연금을 받는 조기노령연금 수급자 수는 2014년 44만1219명에서 지난해 말 58만1338명으로 31.8% 늘었다. 미리 받는 대신 연금액이 최대 30%까지 감소하지만 넉넉지 않은 주머니 사정에 손해를 감수하는 것이다.

넘기 힘든 소득 크레바스, 불안정한 노후 준비는 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 65세 이상 노인 빈곤율(2017년 45.7%) 1위라는 결과로 이어지고 있다.

정년이 늦춰지면 연금수급 시기까지 안정된 생활을 유지하면서 노후 준비를 할 시간을 버는 효과가 있다. 다만 최근 고령화로 65세인 노인연령을 상향하는 논의도 함께 진행되고 있다는 점은 변수다. 정년과 노인연령이 같이 높아지면 소득 크레바스는 달라지지 않는다.

남상호 한국보건사회연구원 연구위원은 “퇴직과 더불어 근로소득 급감으로 빈곤계층으로 떨어지는 사람이 많아 정년이 연장되면 향후에 발생할 잠재적 노후 빈곤을 완화할 수 있을 것”이라며 “그러나 최저임금 인상 사례처럼 정년 연장으로 고용 기회가 박탈되는 사람이 증가할 가능성에 대한 대비도 필요하다”고 말했다.

이진경 기자 ljin@segye.com

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 학폭 대입 탈락](http://img.segye.com/content/image/2025/11/04/128/20251104518667.jpg

)

![[데스크의 눈] 트럼프와 신라금관](http://img.segye.com/content/image/2025/08/12/128/20250812517754.jpg

)

![[오늘의 시선] 巨與 독주 멈춰 세운 대통령](http://img.segye.com/content/image/2025/11/04/128/20251104518655.jpg

)

![[김상미의감성엽서] 시인이 개구리가 무섭다니](http://img.segye.com/content/image/2025/11/04/128/20251104518643.jpg

)