후손들 생존 불구…보훈처 “확인못해”사료 발굴도 뒷짐

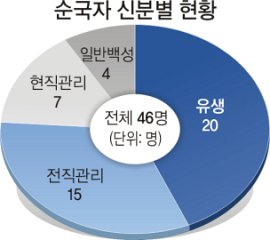

꼭 100년 전 망국의 슬픔이 이 땅을 적셨다. 22일 한일병합조약이 강제로 맺어지고 뒤이어 29일 이 조약의 발효로 우리의 주권은 송두리째 일본에 넘어갔다. 나라 잃은 설움에 선비들은 물과 음식을 끊었고 일반 백성들까지 스스로 목을 맸다. 이렇게 목숨을 던진 우국지사가 국가보훈처와 세계일보의 조사 결과 46명에 이르지만 지금 우리는 그분들의 순국을 까마득히 잊고 있다. 정부로부터 아직 공훈조차 인정받지 못한 분들이 적지 않고, 그분들의 고귀한 발자취는 역사 속에 방치되고 있다.

꼭 100년 전 망국의 슬픔이 이 땅을 적셨다. 22일 한일병합조약이 강제로 맺어지고 뒤이어 29일 이 조약의 발효로 우리의 주권은 송두리째 일본에 넘어갔다. 나라 잃은 설움에 선비들은 물과 음식을 끊었고 일반 백성들까지 스스로 목을 맸다. 이렇게 목숨을 던진 우국지사가 국가보훈처와 세계일보의 조사 결과 46명에 이르지만 지금 우리는 그분들의 순국을 까마득히 잊고 있다. 정부로부터 아직 공훈조차 인정받지 못한 분들이 적지 않고, 그분들의 고귀한 발자취는 역사 속에 방치되고 있다.

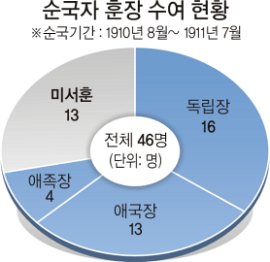

세계일보 취재진이 경술국치 이후 1년(1910년 8월∼1911년 7월) 동안 순국한 46명(북한지역 제외)을 대상으로 추적 조사를 벌인 결과 이 중 13명이 아직까지 훈장을 받지 못한 것으로 드러났다.

일제의 강제병합 소식에 음식을 끊어 죽음을 택한 유생 김택진(1874∼1910) 선생은 ‘안동판독립서’ 등에 자세한 행적이 수록돼 있으나 훈장 수여 대상에서 빠졌다.

이런 현상은 무엇보다 정부의 안이한 보훈정책 탓이 크다. 독립유공자로 인정을 받으려면 당사자의 후손이 공훈기록을 찾아 국가보훈처에 신청해야 한다. ‘훈장을 받고 싶은 쪽에서 자료를 만들어 오라’는 식이다.

정부가 적극적으로 나서 독립운동 관련 기록을 발굴하거나 생존 유족을 찾아 행적을 조사하는 일은 별로 없다. 이로 인해 유족이 없거나 있더라도 정부의 서훈제도를 모르면 값진 순국활동이 역사 속에 묻힐 수밖에 없다.

실제로 전북 순창에서 자결한 공치봉(1831∼1910) 선생의 후손들은 정부의 훈장제도 자체를 몰랐고, 김택진 선생의 후손은 거의 1세기가 흐른 지난해에 훈장 서훈을 신청한 상태다.

실제로 전북 순창에서 자결한 공치봉(1831∼1910) 선생의 후손들은 정부의 훈장제도 자체를 몰랐고, 김택진 선생의 후손은 거의 1세기가 흐른 지난해에 훈장 서훈을 신청한 상태다.

유족들에 대한 관리도 낙제점 수준이다. 경술국치 100년을 맞아 ‘순절한 순국선열 유족 위로’ 행사를 계획 중인 보훈처는 서훈자 33명 중 11명의 후손만 생존이 확인됐다고 밝혔다. 하지만 세계일보 취재진이 ‘무후손’으로 기록된 나머지 22명을 추적한 결과 이들 중 8명에게서 후손의 존재를 확인할 수 있었다. 정부가 후손 존재 여부나 사료 발굴 등의 노력을 게을리한다는 사실이 입증된 셈이다.

의병장 이만도(1842∼1910) 선생의 고손인 이부(68)씨는 “지금처럼 정부가 팔짱만 끼고 있으면 세월이 지날수록 순국자들의 독립운동 사료들이 하나 둘씩 사라지게 될 것”이라며 “순국자들의 애국정신을 되살려 후손들의 귀감으로 삼아야 한다”고 강조했다.

기동취재팀=배연국 팀장, 이귀전·장원주 기자 strum@segye.com

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 치매 머니](http://img.segye.com/content/image/2025/12/15/128/20251215517423.JPG

)

![[주춘렬 칼럼] ‘AI 3대·반도체 2대 강국’의 현실](http://img.segye.com/content/image/2025/10/20/128/20251020518406.jpg

)

![‘주사 이모’가 사람 잡아요 [서아람의 변호사 외전]](http://img.segye.com/content/image/2025/11/03/128/20251103514866.jpg

)

![[박소란의시읽는마음] 어제와 비에 대한 인터뷰](http://img.segye.com/content/image/2025/12/15/128/20251215517403.JPG

)