“방에서 편히 죽을 수 없다” 길에 나가 할복

“해지듯 日도 몰락” 대문 서쪽으로 옮기기도

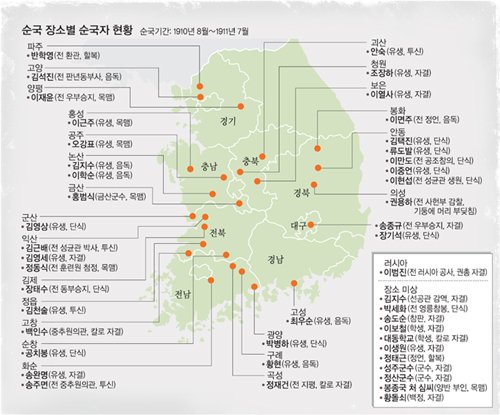

나라의 주권을 일제에 빼앗기자 조선의 백성들은 온몸으로 항거했다. 해외로 나가 무장투쟁을 벌인 애국지사들과는 달리 국내에 남은 이들은 식민통치에 맞서 목숨을 초개같이 던졌다. 어떤 이는 나무에 목을 맸고, 어떤 이는 우물에 몸을 던졌다. 물과 음식을 끊은 선비가 줄을 이었고, 머리를 찧어 울분을 토하는 이도 있었다. 세계일보의 조사 결과 한일강제병합이 단행된 1910년 8월부터 이듬해 7월까지 이렇게 순국한 사람은 46명에 달한다. 여기에 조사가 불가능한 북한지역의 순국자가 빠진 사실을 감안하면 실제 인원은 이보다 훨씬 많을 것으로 추정된다.

특히 유교정신이 강했던 경북 안동에선 5명이 목숨을 끊는 등 대구·경북에서만 9명이 순국했다. 또 전북 8명, 전남·충남 각 5명, 경기·충북 각 3명 등 식민통치에 대한 저항이 전국으로 번졌음을 보여줬다.

신분별로는 유생 20명, 전직 관리 15명, 현직 관리 7명 등이었고 양반집 부인, 천민계급인 백정까지 목숨을 던졌다.

#망국의 슬픔에 목 매고 음식 끊어=순국 방법으로 단식을 택한 이들이 가장 많았다. 을미사변 후 경북 안동에서 의병장으로 활약했던 이만도(1842∼1910) 선생은 강제병합 소식에 곡기를 끊었다. 일본 경찰이 와서 강제로 미음을 떠먹이려 하자 “누가 감히 나를 회유하고 협박하느냐”고 호통을 쳤다. 단식을 만류하던 집안사람들도 선생의 뜻에 감복해 함께 단식에 참여했다.

그의 순국을 전해들은 조카 이중언(1850∼1910) 선생도 음식을 끊었다. 선생은 머리를 가지런히 빗고 의관을 갖춰 앉은 채로 세상을 떴다. 이만도 선생의 순국이 있은 뒤 아들 이중업과 며느리 김락은 3·1운동 등에 앞장섰고, 손자들도 독립운동에 나섰다.

왕족인 이재윤(1849∼1911) 선생도 강제병합 후 중국으로 넘어가 원세개에게 도움을 청했지만, 뜻을 이루지 못하자 고국으로 돌아와 목을 매 자결했다.

#기둥에 머리 찧고, 우물에 몸 던져=사헌부 감찰을 지낸 권용하(1847∼1910) 선생은 경북 의성으로 낙향했다가 조국이 일제의 식민지가 되었다는 소식을 들었다. 그는 통분을 삭이지 못해 집 기둥에 머리를 부딪쳐 순국했다.

김천술(1881∼1910) 선생은 서른 살의 젊은 나이에 집안에 있던 우물에 투신했고, 안숙(1863∼1910) 선생과 송주면(1856∼1910) 선생은 강물에 몸을 던졌다.

주러 공사를 지낸 이범진(1852∼1911) 선생은 이국 땅인 러시아 연해주에서 권총으로 자결했다. 이준, 이상설과 함께 헤이그 밀사로 활약한 이위종의 부친인 그는 연해주에서 의병부대를 조직하고 재외동포의 민족교육에도 힘썼다.

또 반학영( ? ∼1910) 선생은 을사늑약이 체결되자 환관에서 물러나 경기도 파주에서 은거했다. 그는 경술국치 소식에 “귀천은 다르다 하지만 우리 인군이 뜰아래 내려서게 되었는데 어찌 따스한 방에서 편하게 죽을 것이냐”며 길에서 할복했다.

이밖에 백정인 황돌쇠( ? ∼1910) 선생은 한일병합 후 목숨을 끊었으나 정확한 기록이 전해지지 않고 있다.

#“죽어도 일왕 돈은 받지 않는다”=강제병합을 단행한 일제는 뜻 있는 선비들을 회유하기 위해 일왕의 하사금인 은사금을 뿌렸다. 하지만 이들은 죽음으로 맞서 조선 선비의 기개를 세상에 떨쳤다.

전북 익산의 김근배(1847∼1910) 선생은 은사금이 전달되자 “살아서 욕을 당하는 것은 죽는 것만 못하다”며 큰 돌을 품에 안고 우물에 뛰어들었다.

의병장 출신의 최우순(1832∼1911) 선생은 “어찌 불의의 돈을 받을 수 있겠느냐”며 완강히 내쳤다. 헌병들이 계속 강요하자 방에 들어가 의관을 차려입고 조국의 광복을 빈 뒤 음독했다. 선생은 경술국치 후 “해가 서쪽으로 기울 듯 일본도 서편으로 지는 해처럼 몰락할 때가 있을 것”이라며 집 대문을 서쪽으로 옮겨 낼 정도로 강직했다.

형조판서와 판돈녕부사 등을 지낸 김석진(1847∼1910) 선생은 강제병합 후 일제가 남작의 작위를 주어 회유하자 아편을 먹어 세상을 떴고, 양반인 봉종국씨의 부인 심씨( ? ∼1910)도 일제의 은사금을 거부하며 목을 맸다.

박걸순 충북대 사학과 교수는 “자결 순국은 당시 일제의 식민지배에 반대해 각계 각층에서 행했던 항일 투쟁의 한 방법이었다”면서 “이들의 순국은 백성들의 항일투쟁에 불을 붙이는 기폭제 역할을 했다”고 말했다.

기동취재팀

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 한국 부자의 기준](http://img.segye.com/content/image/2025/12/14/128/20251214508711.jpg

)

![[특파원리포트] 中 공룡 유통사들 유럽 공습](http://img.segye.com/content/image/2025/12/14/128/20251214508707.jpg

)

![[김정식칼럼] 토지거래허가제의 득실](http://img.segye.com/content/image/2025/12/14/128/20251214508692.jpg

)

![[심호섭의전쟁이야기] 북베트남은 어떻게 승리했을까](http://img.segye.com/content/image/2025/12/14/128/20251214508699.jpg

)