산림청 숲 가꾸기·임도 개설 찬반

일부 환경단체 “산청 산사태 원인”

“임도, 바람길 돼 산불 키워” 주장도

전문가 “성급한 일반화·비과학적

임도 덕 진화 골든타임 확보” 맞서

“무분별한 벌목이 산사태 피해를 키웁니다.” vs “임도(林道)는 산불 골든타임 확보에 효과적입니다.”

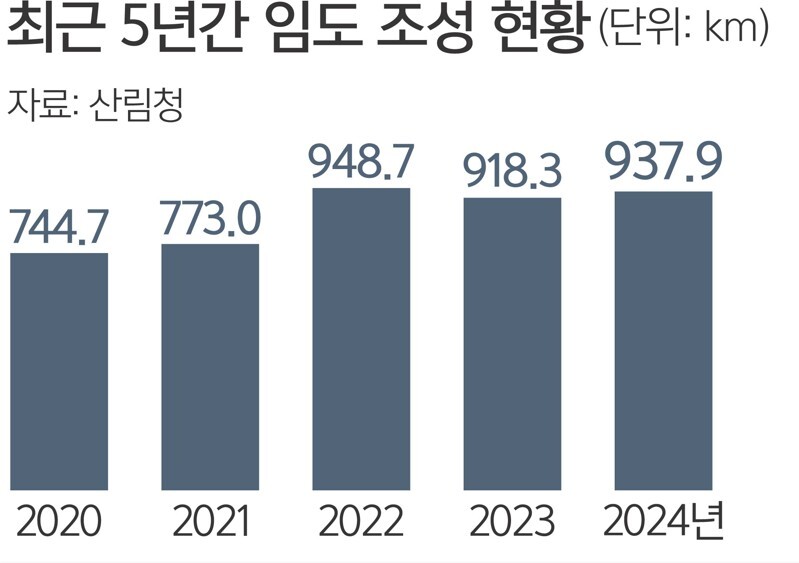

국회 산불특별위원회와 농림축산식품부 주관으로 5일 국회에서 열린 토론회에선 산림청의 ‘숲 가꾸기’(벌목 등)와 임도(林道) 개설 등 산림경영 정책이 산불과 산사태 대응 및 예방에 어느 정도 효과가 있는지가 주된 쟁점이었다. 벌목과 임도 확충이 되레 산사태와 산불 피해를 키우는 측면이 있다는 주장과 환경 단체가 정책 효과는 외면한 채 일부 사례를 일반화해 사실을 왜곡하고 있다는 반박이 팽팽하게 맞섰다.

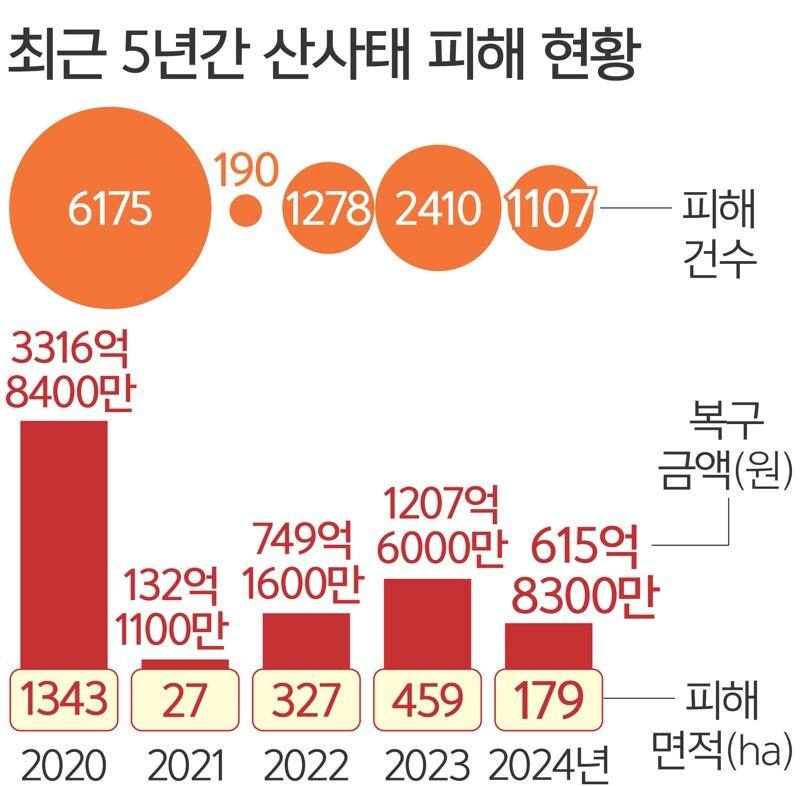

최병성 기후재난연구소 상임대표는 이날 “얼마 전 3명의 목숨을 앗아간 산청 산사태를 보면 해당 마을에 2009년 산불이 나 이듬해 싹쓸이 벌목했다”며 “15년의 시간이 지나 대규모 산사태가 발생했다”고 말했다. 그는 “벌목 후 17년이 지난 벌목지에서도 산사태가 발생했다”면서 “뿌리가 (벌목 후) 5∼15년 사이 썩기 시작하기 때문에 빗물 유출과 토사 유출이 급증하게 된다”고 주장했다.

최 소장은 임도 효과도 의문시된다고 지적했다. 그는 “산불이 나면 해당 지역 온도가 800∼1000도까지 올라가는데 임도에 차량이 진입하면 녹게 된다”며 “되레 임도가 바람길이 되면서 산불을 더 확산시키고 있다”고 말했다.

홍석환 부산대 교수(조경학)는 지난달 산사태가 잇따른 경남 산청지역을 예로 들며 산림 관리 정책의 무용론을 제기했다. 홍 교수는 “산청읍 모고리 산사태 지역은 벌목과 조림을 한 지역이고 산청읍 다른 곳도 2년 전에 숲가꾸기를 한 지역”이라며 “숲의 경제적 가치를 높여준다는 숲가꾸기로 인해 30년 이상된 나무는 모두 베어지고, 생태재생력 등도 떨어지고 있다”고 말했다.

다른 전문가들은 벌목과 임도가 산불과 산사태 피해를 키운다는 것은 비과학적이자 직관적인 주장일 뿐이라고 반박했다.

박현 서울대 객원교수(산림자원학)는 “2022년 경북 영덕지역 산불로 405㏊가 탔는데, 임도 주변으로 차단된 모습이 일부 보인다”며 “기상 이변 등으로 산불과 산사태가 벌어지는 걸 벌목과 임도 탓으로 돌리는 건 성급한 일반화의 오류”라고 말했다. 박 교수는 “선진국처럼 토양이 좋지 않으니 숲의 생장이 오래 유지되지 못하고, 토심(흙의 두께)이 1m 이내로 얕아서 산사태에 취약할 수밖에 없다”며 “일본 등과 투입 예산이나 상황 자체를 단순 비교하는 것은 무리”라고 지적했다.

엄태원 우탄숲복원생태연구소 소장도 “산불이 나 벌채를 한 지역에 산사태가 나지 않는 지역도 상당히 많이 있고, 미벌채지역에 산사태가 나기도 한다”면서 “벌채 자체가 문제가 아니라 방법론에 머리를 맞대야 한다”고 조언했다. 엄 소장은 “무엇보다 우리나라 산의 66%가 사유지인 만큼 산주들과 협의해 산림정책을 효과적으로 추진하는 게 핵심”이라고 설명했다.

엄 소장은 임도 효과에 대해서도 “산불은 골든타임이 중요한데 수관으로 불이 번지기 전 하층에서 지표화가 일어났을 때 빨리 가서 불을 꺼야 한다”며 “임도는 신속한 대응 시간을 확보하는 데 효과적이고 데이터가 이를 방증하고 있다”고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 담배 소송](http://img.segye.com/content/image/2026/01/15/128/20260115518642.jpg

)

![[기자가만난세상] 이 배는 여전히 테세우스 배입니다](http://img.segye.com/content/image/2026/01/15/128/20260115518568.jpg

)

![[세계와우리] 관세 너머의 리스크](http://img.segye.com/content/image/2026/01/15/128/20260115518628.jpg

)

![[기후의 미래] 트럼프를 해석하는 우리의 자세](http://img.segye.com/content/image/2026/01/15/128/20260115518573.jpg

)