1991년 박원근이 연출한 ‘동승’ 재창작

휴식 없이 120분 동안 펼쳐지는 긴 흐름

주인공 지춘성의 내면을 따라 ‘구불구불’

“단 한번이라도 뜨거워져 본 적 있느냐”

배우의 삶과 연극 되돌아본 회한 담아내

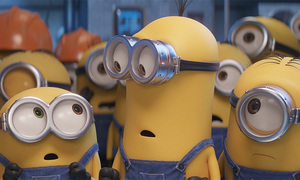

묵빛으로 가득 찬 무대 중앙에는 동자승이 정좌했다. 역시 묵색 의상을 입은 배우들은 느릿한 몸짓과 울음으로 바람, 나무, 동물을 만들어낸다. 이렇게 연극 ‘동승’의 무대였던 깊은 산속 사찰이 만들어지면서 연극 ‘삼매경’이 시작된다.

주인공은 지춘성. 중앙대 연극영화과 84학번 출신으로 손창민·손현주와 동기이고 정보석·배종옥·전인화·신애라 등과 함께 연기를 배운 배우다. 1991년 박원근이 연출한 ‘동승’에서 어린 동자승 도념 역할로 그해 연기상을 휩쓸었으나 거기까지였다. 이후 30여년 동안 ‘아역배우 출신’, ‘동안 배우’라는 꼬리표를 떼느라 애써야 했다.

노년에 접어든 지금, 그는 이승과 저승을 가르는 삼도천 앞에 선다. 그리고 ‘그때 동승’의 무대와 연습실, 34년 전의 기억 속으로 빠져든다. 어린 도념과 대화를 나누고, 도념으로서 만나지 못했던 어머니를 마주한다. 무대 위에서 지춘성은 묻는다. “내 연기는 진짜였을까.” 그는 결국 감정을 폭발시킨다.

“그 작품 한 방으로 여태 내가 배우로 먹고살았다는 거? 오케이. 근데 있잖아. 그 대가치고는 얼마나 많은 스트레스를 짊어지고 사는 줄 알아? 어제두 공연 끝나고 집에 가는 길에 사람들이 말해. ‘그때 동승 할 때랑 어쩜 그렇게 그대로예요’ ‘그때, 진짜 앤 줄 알았잖아.’ 그때 동승. 그때 동승. 야이씨. 난 그때 동승이 아니라 지춘성이야!”

휴식 없이 120분간 펼쳐지는 극은 지춘성 내면을 따라 구불구불 흐른다. 삼도천이라는 초현실적 공간에서 지춘성이 다시 만든 ‘동승’이 펼쳐지며 ‘부처를 만나면 부처를 죽여라’가 실천된다. 그 끝에 찾아온 ‘해탈’에서 지춘성은 도념과 화해하며 평안을 찾는다.

애초 ‘삼매경’ 원제는 ‘심상기행(心像紀行)’이었다는 게 이철희 연출 설명이다. “지춘성이라는 배우의 연대기뿐 아니라 그 무의식을 한번 들여다봐야겠다는 생각이 들었습니다. 만약 이분이 죽음을 앞두고 자신의 삶과 연극을 돌아본다면 어떤 회한이 남을까. 그런 상상의 실타래를 따라가다 보니 이 작품이 나왔습니다.”

이렇게 지춘성이라는 배우의 기억과 무의식이 만들어낸 ‘심상의 지도’이지만 결국 오늘을 살아가는 우리 자신과 마주하는 순간이 올 것이라는 게 이 연출의 설명이다.

이철희는 ‘햄릿’을 한국식 희곡으로 변형한 ‘조치원 해문이’, 오영진의 ‘맹진사댁 경사’를 재창작한 ‘맹’, 윤조병 원작을 해체한 ‘요새는 아무도 하려 하지 않는 그, 윷놀이’ 등을 통해 고전을 오늘의 언어로 새롭게 되살리는 작업을 관철해 온 연극인이다. 이 작품에선 배우라는 직업이 지닌 업(業)과 완벽한 무대를 만들기 위한 연극인의 열정을 생생하게 담아낸다.

극 중 연습실에서 연출이 “연극을 헐 때는 부단히 나를 비우고 철저히 무의 상태가 되어야 허는 것이다. 어중간허게 여기에 발 걸쳐 놓구 방송국에서 연락올까 연습시간에 노상 삐삐만 들여다보구 있지 말고 쫌. 한 인물을 연기헌다는 것은 내 오장육부를 다 쏟아내는 것과 진배읎어요”라고 외치는 장면은 이철희 자신의 모습 같다.

그 절규처럼 무대 위 배우들도 자신을 쏟아낸다. 초여름 내내 국립극단 연습실에서 방대한 분량의 대사를 목청이 터져라 외쳤던 지춘성의 갈라진 목소리는 ‘노장의 투혼’을 실감케 한다. 곽성은(엄마 역), 심완준(연출 역)의 안정감이 중심을 잡고, 젊은 배우들은 자연을 형상화하는 정적인 장면부터 여러 파격적 연출까지 온 몸을 던져가며 잔뜩 기합들어간 연기를 보여준다.

‘조씨고아, 복수의 씨앗’, ‘만선’ 등에서 상징적인 기둥·계단·경사만으로도 세련된 무대를 만들어 온 이태섭의 무대와 ‘한국 공연 조명의 대부’ 김창기가 선보이는 조명은 ‘현기(玄氣)’를 머금은 삼매경 무대를 완성했다. 깜빡이다 꺼지는 형광등, 무대 위로 떨어지는 연꽃, 종소리에 부스스 떨어지는 잔재들, 튀어오르는 물보라 같은 장치들이 환상과 현실의 경계를 허물며 관객을 극 속으로 끌어들인다.

결말에 이르러 “이까짓 거에 단 한 번이라도 뜨거워져 본 적 있느냐”고 외치던 지춘성은 “다시 태어나도 연극을 하겠다”고 도념의 그림자를 껴안으며 무대 위에서 사라진다. 배우 개인의 내적 고통을 중심으로 삶의 근본적 번뇌를 성찰하려는 시도가 보인다. 하지만 삼매경에서 보여준 배우와 무대를 향한 예찬이 연극 밖의 삶과 직결된 통찰로 이어졌는가, 아니면 고백에서 멈춘 채 무대 밖으로 사라졌는가는 관객 몫으로 남는다. 서울 명동예술극장에서 8월 3일까지.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 주고엔고짓센](http://img.segye.com/content/image/2025/07/24/128/20250724519863.jpg

)

![[기자가만난세상] 인터넷 예약과 키오스크 주문 시대](http://img.segye.com/content/image/2020/11/23/128/20201123522014.jpg

)

![[삶과문화] 그해 여름 우리는](http://img.segye.com/content/image/2025/07/24/128/20250724519568.jpg

)

![[박일호의미술여행] 생각의 차이가 만든 큰 변화](http://img.segye.com/content/image/2025/07/24/128/20250724519530.jpg

)