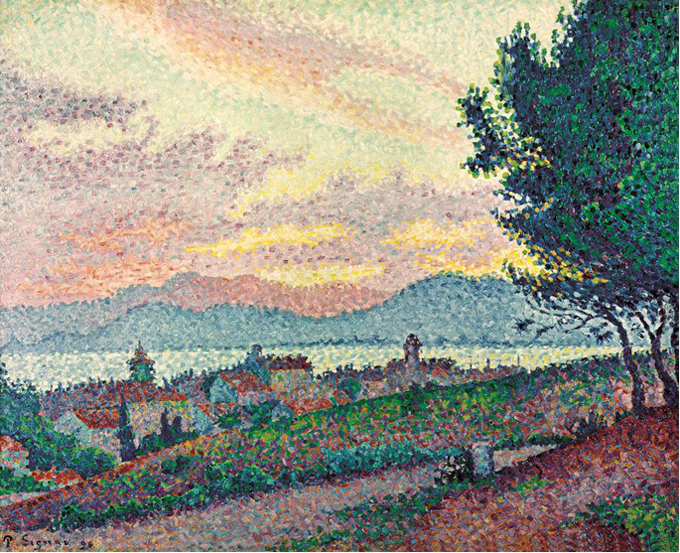

5월의 마지막 주다. 우거진 나무의 녹색이 마음을 차분하게 가라앉혀 준다. 사이사이로 언뜻언뜻 얼굴을 드러내는 넝쿨장미의 빨간색을 보면서 생기 있는 하루를 시작한다. 색채가 주는 효과다. 이런 색채 효과를 일찌감치 주목한 양식이 인상주의였고, 8회에 걸친 전시회를 열었다. 마지막 전시회에서는 폴 시냐크와 조르주 쇠라의 ‘신인상주의 선언’이 있었다. 이들은 인상주의 색채 효과를 이어갔지만, 과학적인 이론을 근거로 그림을 그리려 했다. 인상주의 색채분할법이 본능적이며 직감적으로 이뤄진다고 보았다. 과학 이론을 근거로 색의 대비와 보색 관계, 색 점의 크기까지 고려한 색채 분할이어야 한다고 주장했다.

그래서 시냐크의 ‘생 트롱페즈 풍경’에서는 인상주의 그림과 달리 형태의 윤곽이나 거리감과 공간적인 깊이를 느낄 수 있다. 선에 의한 형태감은 아니지만, 시냐크가 색 점들을 계산적으로 사용해서 형태감을 살렸다. 전경 오른쪽 나무에서 언덕의 능선과 마을의 집들을 거쳐 멀리 강 건너 산과 하늘로 이르는 화면을 지그재그 식으로 구성해 거리감과 공간 관계도 나타냈다. 꽃밭과 마을을 규칙적인 크기의 색 점들로 화려하게 꾸며 놓아 화면 안에 생동감과 활력이 넘쳐난다.

당시에는 과학적 낙관주의와 실증주의가 유행했다. 화학에서 원소주기율표가 발명되면서 사람들은 물질의 구성단위를 완벽하게 파악할 수 있다고 자신했다. 눈부신 발전을 보이는 과학의 힘을 신뢰했고, 시냐크는 이런 과학적 업적에 고무되어 자연의 관찰된 장면을 단위 요소들로 구성하는 그림 공식을 만들려 했다. 색 점의 크기나 색채 사용법을 정밀하게 계산하고 조절하는 시도가 나온 배경이다.

시냐크가 고안한 그림 공식은 자연을 나타내는 해답이었을까? 그랬으면 시냐크 이후 미술이 다 같은 결과였겠지만, 지금도 새로운 미술은 여전히 나타나고 있다. 시냐크의 미술이 새로운 효과를 이뤘지만, 해답이 될 수는 없었다. 인간이 만든 과학이 자연의 모든 것을 해결할 수 없는 것처럼. 자연의 색을 보면서 고마움과 겸손함도 생각해 본다.

박일호 이화여대 교수·미학

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 주고엔고짓센](http://img.segye.com/content/image/2025/07/24/128/20250724519863.jpg

)

![[기자가만난세상] 인터넷 예약과 키오스크 주문 시대](http://img.segye.com/content/image/2020/11/23/128/20201123522014.jpg

)

![[삶과문화] 그해 여름 우리는](http://img.segye.com/content/image/2025/07/24/128/20250724519568.jpg

)

![[박일호의미술여행] 생각의 차이가 만든 큰 변화](http://img.segye.com/content/image/2025/07/24/128/20250724519530.jpg

)