성조숙증 유발 환경호르몬 등

내분비계 교란물질 함유 가능

납 기준은 젖병보다 10배 많아

장난감 분류, 산업부 기준 적용

“식약처로 이관… 직접 관리를”

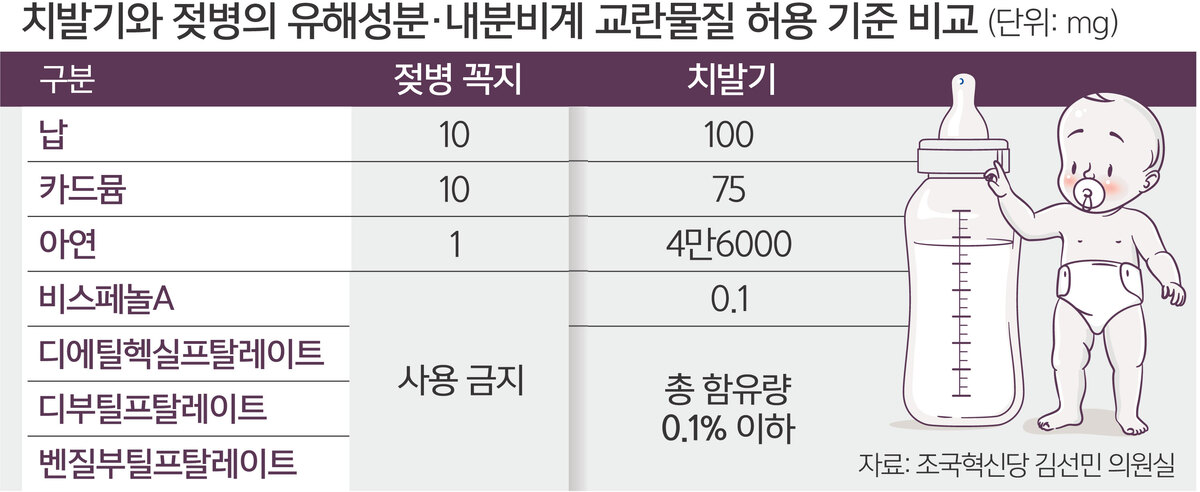

아기가 이가 날 때 잇몸 간지러움을 줄이는 등 용도인 치아 장난감 ‘치발기’에서 비스페놀A(BPA) 등 내분비계 교란물질이 함유 가능한 것으로 나타나 허용 기준을 강화해야 한다는 지적이 제기된다. 치발기는 젖병에 비해 납·카드뮴 등 중금속 관리 기준도 현저히 낮은 것으로 나타났다.

20일 국회 보건복지위원회 소속 조국혁신당 김선민 의원실이 식품의약품안전처와 산업통상부로부터 제출받은 자료를 분석한 결과, 치발기의 ‘유해성분 및 내분비계 교란물질 허용 기준’이 젖병보다 느슨한 것으로 나타났다.

구체적으로 치발기의 납 허용 기준은 100㎎으로 젖병(10㎎)보다 10배나 많다. 카드뮴도 치발기는 75㎎, 젖병은 10㎎으로 7.5배나 많이 허용하고 있다. 아연은 치발기가 4만6000㎎, 젖병이 1㎎으로 허용 기준 차이가 더 극심하다. 납은 뇌 발달을 저해하고, 카드뮴은 뼈에 이상을 일으키거나 간과 신장에 축적되는 중금속 물질이다.

특히 치발기는 젖병 등에서 사용이 전면 금지된 내분비계 교란물질을 일부 허용하고 있는 것도 문제다.

디에틸헥실프탈레이트(DEHP), 디부틸프탈레이트(DBP), 벤질부틸프탈레이트(BBP)는 총 함유량의 0.1%, BPA는 0.1㎎까지 허용하고 있다. DEHP는 국제암연구소가 지정한 인체 발암 가능 물질이며, 환경호르몬으로 분류되는 BPA는 성조숙증 등을 유발할 수 있다.

이처럼 젖병과 달리 치발기의 허용 기준이 낮은 이유는 치발기가 식의약품이나 구강관리용품이 아닌 단순히 ‘장난감’으로 분류돼 산업부 기준을 적용받기 때문이다. 치발기는 ‘어린이제품 안전특별법’의 공통안전기준에 따르는데, 영유아가 입에 직접 물고 씹는 제품임에도 어린이 신발·가방 등 일반용품과 동일한 수준의 기준이 적용되고 있는 실정이다.

이와 관련해 식약처는 “식품과 무관한 치발기는 산업부 소관 제품이기 때문에 관여할 수 없다”는 입장이다. 식약처 관계자는 “식품과 구강관리용품은 관리하고 있지만, 치발기는 용도가 장난감이라 직접 관리 대상이 아니다”라며 “식약처는 인체 위해성 평가를 바탕으로 종합 안전 기준을 상대적으로 높게 설정하기 때문에 산업부 기준과 차이가 있을 수 있다”고 설명했다.

과거 젖병 또한 산업부에서 식약처로 소관이 변경됐던 만큼 치발기도 식약처가 관리해야 한다는 지적이 제기된다.

김 의원은 “치발기는 사용 빈도가 높고, 위생을 위해 삶거나 열소독하는 경우가 많은 제품”이라며 “이 과정에서 유해성분이 더 많이 용출되거나 재질이 변형될 위험이 있음에도 현행 기준은 이를 충분히 반영하지 못하고 있다”고 지적했다.

김 의원은 이어 “무엇보다 중요한 것은 아이의 안전이다. 치발기는 피부에 닿는 수준을 넘어 직접 입에 들어가는 제품인 만큼 치명적일 수 있다”며 “성분 안전을 최우선 가치로 두고 철저히 관리해야 하며, 관련 전문성을 가진 식약처가 적극적인 역할을 해야 한다”고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 대전차 방벽](http://img.segye.com/content/image/2025/12/28/128/20251228508849.jpg

)

![[특파원리포트] 트럼프행정부 NSS를 대하는 자세](http://img.segye.com/content/image/2025/12/28/128/20251228508622.jpg

)

![[이종호칼럼] AI 대전환 시대, 과감히 혁신하라](http://img.segye.com/content/image/2025/12/28/128/20251228508590.jpg

)

![[심호섭의전쟁이야기] 이길 때 멈춘 핀란드의 계산된 생존 전략](http://img.segye.com/content/image/2025/12/28/128/20251228508582.jpg

)