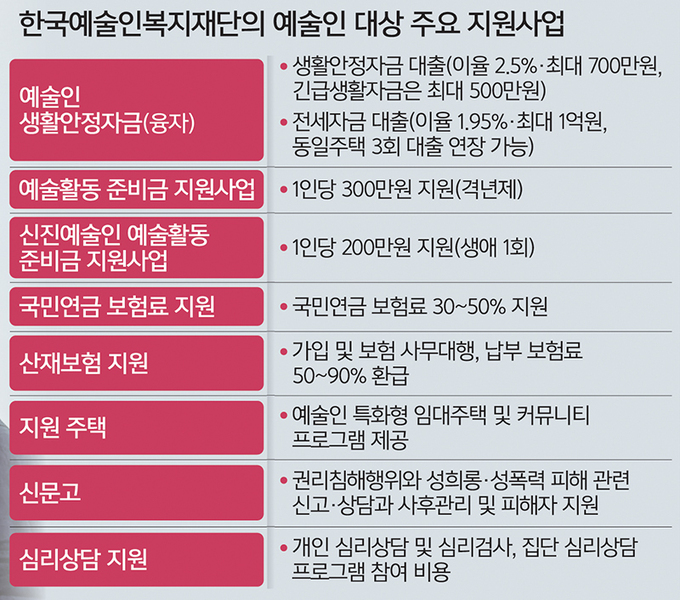

전세 1억원·생활 700만원 한도

이자 시중은행 절반 정도 수준

횟수 제한 없고 과정도 간단해

사업 5년 만에 1만2400명 대출

이용자 89% 연소득 1300만원 ↓

융자금 확대 불구 일찌감치 소진

“힘든 이들에 지원액 너무 제한적

한도 늘리고 홍보 창구 다각화를”

# 야생화 전문 사진작가인 B(66)씨는 지난해 야생화 특별전을 준비하면서 난감한 상황에 부닥쳤다. 물가가 올라 액자와 도록 등 제작 비용이 예상치를 훨씬 뛰어넘은 것. B씨는 2021년 이용했던 예술인복지재단의 ‘생활안정자금 대출’(2.5% 이율로 최대 700만원 지원)이 떠올랐고 다시 대출을 받아 무사히 전시를 마쳤다. 그는 “예술활동 증명만 되면 대출 자격이 되고 다른 금융권보다 준비가 간단해서 2년 전 급할 때도 고맙게 잘 쓰고 갚았다”며 “대출 횟수 제한이 없어 작품 활동을 이어갈 수 있었다”고 했다.

‘예술인 생활안정자금(융자) 사업’이 가난한 예술인들에게 사막의 오아시스 같은 역할을 하고 있다. 이 사업은 일정한 직장과 소득, 담보가 없거나 이율이 높아 은행 문턱을 넘기가 쉽지 않은 예술인들에게 저금리로 전세자금이나 결혼자금, 학자금, 의료비, 부모요양비, 장례비 등의 생활안정자금을 빌려줘 보다 안정적인 창작환경과 생활 기반을 마련하도록 지원하는 것이다. 실제 장르를 불문하고 많은 예술인이 각종 아르바이트로 생계를 이어가며 힘겹게 활동한다.

2019년 7월 시작한 예술인 생활안정자금(융자) 사업 이용자가 채 5년도 안 돼 1만2400여명에 달하고, 1인당 300만원씩 2만명에게 지원하는 ‘예술활동준비금(옛 창작준비금)’ 사업에 지난해 4만6800여명이나 몰린 게 이를 방증한다.

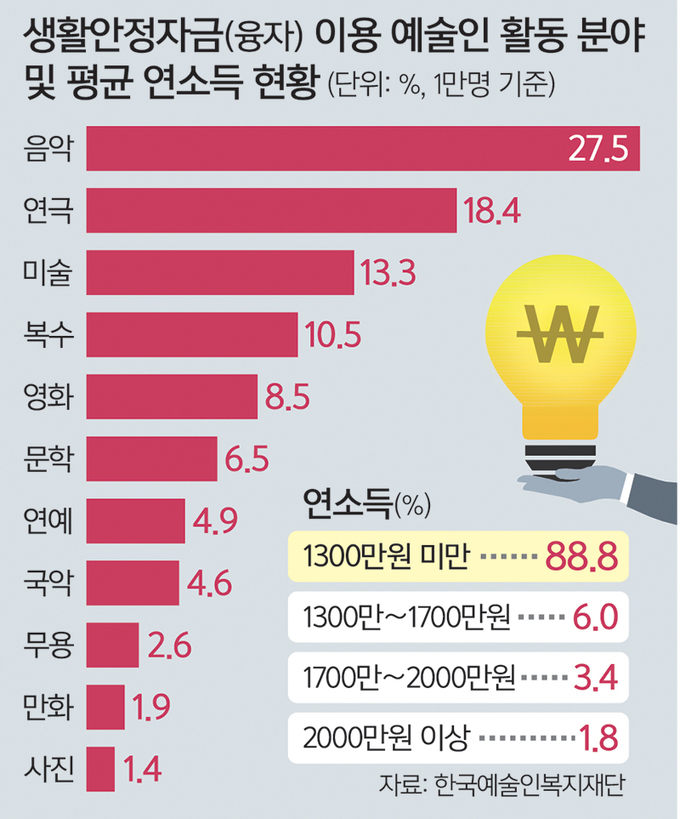

29일 예술인복지재단에 따르면, 2019년 7월부터 지난해 3월까지 생활안정자금(융자) 사업을 이용한 예술인 1만명을 대상으로 분석해 보니 88.8%가 연소득 1300만원 미만으로 나타났다. 2000만원 이상도 고작 1.8%에 그쳤다. 문화체육관광부가 3년마다 실시하는 예술인 실태조사(2021년, 14개 예술장르 5000명 대상)에서 월평균 수입이 100만원 미만인 경우가 86.6%에 달한 것과 비슷하다. 이용자 연령대별로는 30대(41%)가 가장 많았고, 20대(20.4%)와 40대(20.3%)가 뒤를 이었다. 활동 분야별로는 음악(27.5%)에 이어 연극(18.4%), 미술(13.3%), 영화(8.5%) 등 순이었다.

이에 재단은 지난해 융자금을 210억원으로 확대했지만 생활안정자금 120억원(2541명)과 전세자금 90억원(112명)이 일찌감치 소진됐다.

이 때문에 예술계에서는 관련 예산을 더 늘려야 한다는 목소리가 높다. 국립극단의 한 관계자는 “기초예술의 최전선에서 외롭고 힘든 하루하루를 보내는 예술인들에게 생활안정자금 융자사업은 단비와 같다”면서도 “지원액이 너무 제한적이어서 아쉽다. 융자금 한도를 올려야 한다”고 주문했다. 융자사업 이용자 사이에서도 생활안정자금은 최대 1000만원으로, 전세자금은 전셋값 폭등을 감안해 최대 2억원으로 확대하길 바라는 기류가 상당하다.

아울러 사업 공고와 대출 안내가 전자우편(이메일)으로 이뤄져 지원 제도를 잘 모르거나 신청 기회를 놓치는 예술인이 적지 않은 점을 감안, 사업 홍보 창구를 문자메시지와 카카오톡 같은 사회관계망서비스로 다각화해야 한다는 의견도 많다.

재단 측 관계자는 “지원 한도 조정과 예산 확대 사안은 문체부와 한국문화예술위원회 등 관계 기관의 검토와 협의가 필요한 부분”이라며 “사업 홍보 방식은 최대한 빨리 개선할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 민간인 국방장관](http://img.segye.com/content/image/2025/05/27/128/20250527517817.jpg

)

![[데스크의 눈] ‘부정선거’라는 망상](http://img.segye.com/content/image/2022/04/06/128/20220406518006.jpg

)

![[오늘의시선] 우려스러운 주한미군 감축설](http://img.segye.com/content/image/2020/07/21/128/20200721523147.jpg

)

![[김상미의감성엽서] 고양이 집사는 아니지만](http://img.segye.com/content/image/2025/05/27/128/20250527517783.jpg

)