김시습에서 황현까지 천재 9명 불러내

고독과 고난 속에서 남긴 글과 행적 속

그들의 창조적 삶과 역사적 소명 조망

조선의 500년 역사 이어온 원동력 추적

“역사 속에 족적을 남긴 사람들은 죽지 않고 잠시 우리들의 시선 속에서 사라졌다가, 어느 순간 다시 나타난다. 사람들을 항상 긴장시키기도 하고, 우러러보게 만드는 사람이 바로 천재(天才)다. 천재들은 인류의 역사가 시작되고서부터 어느 시대에나 있었고, 그들이 세상을 조금씩 진보시켜왔다.”

하늘이 내린 재능을 가진 자를 일컫는 천재는 조선이 500년 역사를 이어가는 원동력이었다. 문화사회학자이자 도보여행가, 문화재청 문화재위원으로 활동 중인 신정일은 책 ‘조선 천재 열전’에서 김시습, 허난설헌, 황현 등 천재들이 남긴 글이나 행적들이 결국 우리 역사를 발전시켰다고 설명했다. 천재는 사라지고 없지만, 그 흔적은 역사의 굵은 획으로 남았다.

천재의 대명사로 불리는 김시습은 1435년(세종 17) 서울 성균관 근처에서 태어났다. 그는 태어난 지 8개월 만에 혼자 글을 깨치고, 두 살에 외할아버지에게서 시를 배우기 시작해 세 살이 되자 직접 시구를 지었다. 다섯 살 때는 이색(李穡)의 후손 이계전(李季甸)에게서 ‘중용(中庸)’, ‘대학(大學)’ 등 성리학의 기본 경전을 배우기 시작한 것으로 알려져 있다.

김시습이 신동이라는 소문은 서울 저잣거리에 널리 퍼졌으며 마침내 조정에까지 알려졌다. 1439년(세종 21) 정승 허조(許稠)가 그를 찾아와 ‘늙을 노(老)자’를 이용해 시를 지어달라고 하자, ‘늙은 나무에 꽃이 피었으니 마음은 늙지 않은 것이다(老木開花心不老)’라는 시구를 읊어 보였다. 70세의 노정승은 다섯 살 신동의 재주에 감탄했다고 한다. 결국 어린 김시습의 명성은 국왕 세종에게까지 닿는다. 세종이 승정원으로 그를 불러 시험한 뒤 비단 50필을 선사하니 그 비단 50필을 풀어 서로 엮은 뒤 허리춤에 묶고 끌고 나갔다는 일화는 잘 알려져 있다. 이후 그는 ‘오세문장(五歲文章)’이라는 칭호를 얻는다.

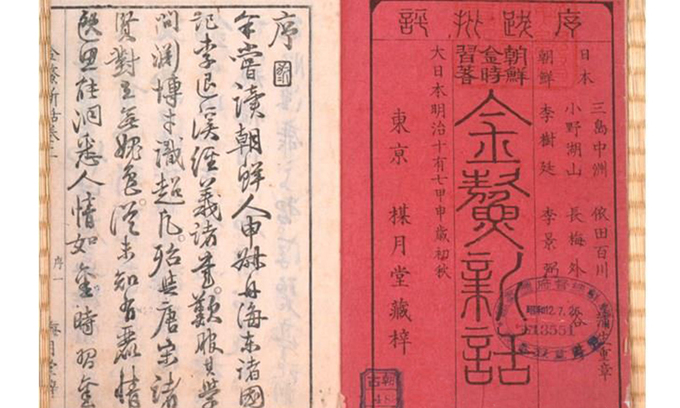

계유정난을 계기로 청년 시절을 방랑생활로 보낸 김시습은 30대에 우리나라 최초의 소설인 ‘금오신화’를 펴낸다. 금오신화는 ‘만복사저포기’·‘이생규장전’·‘취유부벽정기’ 등이 수록된 한문 단편 소설집이다. 원본은 전해지지 않고, 1884년(고종 21) 일본 동경에서 간행된 목판본 ‘금오신화’를 최남선이 발견해 국내에 처음으로 소개했다.

아름다운 용모와 뛰어난 천품으로 유명한 허난설헌은 여덟 살에 신선 세계를 배경으로 한 ‘광한전백옥루상량문’이라는 글을 지어 여자 신동으로 칭송받는다. 다만 조선 시대 여성으로서의 한계가 그의 발목을 잡는다. 그는 15세 무렵 김성립과 혼인했으나 원만한 부부생활을 하지 못했다. 남편은 기녀들과 풍류를 즐기는 인물이었고, 시어머니는 그를 탐탁지 않게 여겨 갈등이 심했다. 게다가 남매를 잃은 뒤에 설상가상으로 배 속의 아이까지 잃는 아픔을 겪었고 동생 허균마저 귀양 가는 비극이 이어졌다. 그는 삶의 의욕을 잃고 책과 한시로 슬픔을 달래며 불우하게 살다 1589년 27세의 젊은 나이로 죽었다.

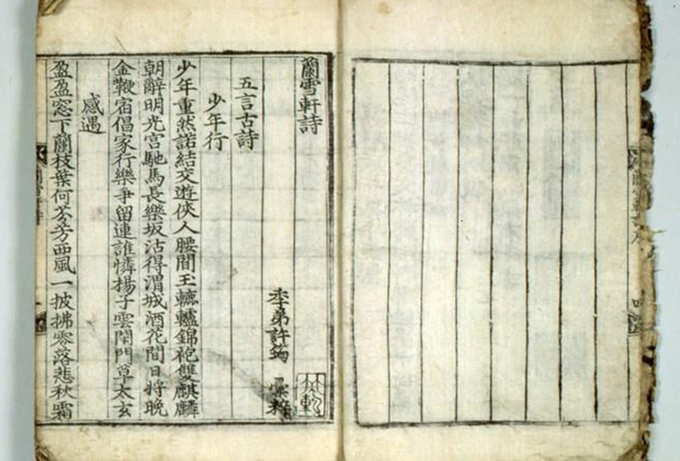

조선 사회의 모순과 비극적인 삶은 허난설헌의 문학 세계에 고스란히 반영됐다. 그의 시 213수 가운데에 세상을 떠나 신선 세계로 들어가고 싶은 내용을 담은 시는 128수나 된다. 현실에서의 삶이 너무 고통스러워 천상 세계와 신선의 삶을 동경했고, 이를 허구화한 많은 작품을 남긴 것으로 해석된다. 그의 주옥같은 시들이 담긴 ‘난설헌집’은 조선을 넘어 중국에까지 알려져, 당시 ‘낙양의 종잇값을 올려놓았다’고 할 만큼 극찬을 받았다. 난설헌집은 요절한 누이의 재능을 애석하게 여긴 동생이자 ‘홍길동전’의 저자 허균이 직접 편집했다.

을사늑약 소식을 듣고 자결하여 ‘조선의 마지막 선비’로 알려진 황현은 다섯 살에 혼자 집에 남자 숯으로 창과 벽에 빼곡히 글씨 같은 것을 가득 채워놓았다고 전해진다. 필법이 뛰어나 ‘광양의 황신동’으로 불렸다고 한다. 그는 조선의 역사를 그물코처럼 촘촘히 기록한 ‘매천야록’을 남긴 조선의 마지막 천재였다고 저자는 설명했다.

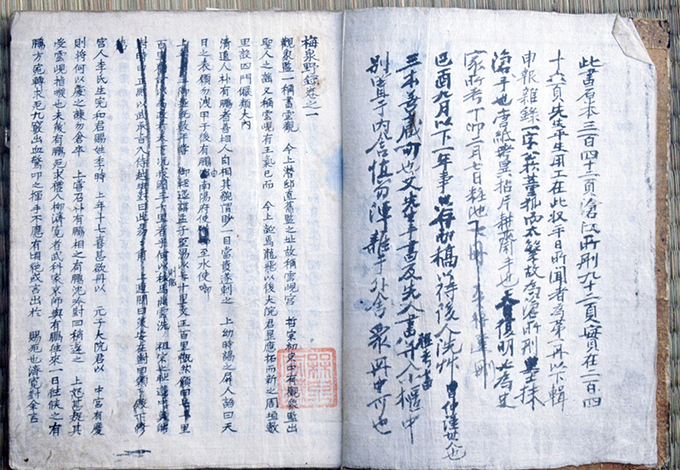

구한말 유생 황현이 1864년부터 1910년까지 47년간의 역사를 편년체로 서술한 역사서인 매천야록은 비사에 가깝다. 한말에 난정(亂政)을 주도하였던 위정자의 사적인 비리·비행이라든가, 외세의 악랄한 광란, 특히 일제의 갖은 침략상을 낱낱이 드러내고 있으며, 이에 대한 우리 민족의 끈질긴 저항 등이 담겨있다. 황현의 자손들이 이 책을 극비에 부치고 깊이 간직해 일제의 눈을 피해 전해질 수 있었다. 해방 이후 1955년 국사편찬위원회에서는 책의 사료적 가치를 높이 평가하여, 전라남도 구례에 있는 황현 본가의 원본과 김택영이 교정한 부본을 토대로 ‘한국사료총서’ 제1로 간행했다.

매천야록에 등장하는 갑오경장 이전 기록은 황현이 들은 것을 그대로 수록한 것이기 때문에 사실 자체가 잘못 전달되어, 틀린 부분도 있고 다소 과장된 부분도 적지 않다. 갑오경장 이후 사실에서도 잘못 기술된 부분이 발견된다. 그러나 다른 기록에서 찾아보기 힘든 귀중한 사료들이 망라되어 있어서 한말의 역사를 연구하려면 반드시 읽어야 할 정도로 가치가 높다. 기사 내용 중 1910년 8월22일 합방늑약(合邦勒約)이 체결된 뒤부터 황현이 자결할 때까지의 끝부분 10여건은 그의 문인 고용주(高墉柱)가 추가로 기록한 것으로 전해진다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 차등 범칙금제](http://img.segye.com/content/image/2025/12/21/128/20251221508559.jpg

)

![[특파원리포트] 올해의 한자, 올해의 사자성어](http://img.segye.com/content/image/2025/12/21/128/20251221508563.jpg

)

![[이삼식칼럼] 쌍둥이 출생, 기쁨도 두 배 어려움도 두 배](http://img.segye.com/content/image/2025/12/21/128/20251221508536.jpg

)

![[김정기의호모커뮤니쿠스] ‘필리버스터’ 수난](http://img.segye.com/content/image/2025/12/21/128/20251221508546.jpg

)