목재 36㎥ 쓴 목조주택 1동 탄소 9t 저장

한국 HWP 탄소저장량 2018년 86만t

국내 온실가스 배출량의 0.12%에 불과

뉴질랜드 13.6% 최고 수준… 日도 0.16%

국산 목재만 인정… 국내 시장 확대 필요

정부, 목재특화거리 지정 등 활용안 모색

1인 사용량 2020년 0.6㎥→2050년 2㎥로

산림 파괴 아닌 자원 순환 인식 가져야

나무는 대기의 이산화탄소를 흡수하면서 생장하는 탄소흡수원이다. 이산화탄소(CO₂)를 흡수한 나무는 산소(O₂)를 뱉어내고 탄소(C)를 저장한다. 베어져 목재로 쓰일 때도 나무는 탄소를 머금고 있다.

따라서 목재를 사용한다는 것은 탄소배출을 줄이는 데 기여하는 행위가 된다. 목재는 건축분야에서는 철근과 콘크리트, 생활 속에선 플라스틱과 비닐 등을 대체하는 친환경 소재이기도 하다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)과 기후변화로 ‘친환경’, ‘탄소중립’은 전 세계의 화두가 됐다. 소비자와 기업들이 환경을 위해 목재와 종이 제품 사용 운동을 벌이고, 각국이 탄소중립 전략에 목재사용 활성화 방안을 포함하고 있는 이유도 여기에 있다.

◆탄소중립 실천의 첫걸음 ‘목재사용’

수확된 목제품(HWP)은 산림에서 생장한 나무를 수확해 얻은 원목과 이를 가공해 생산한 다양한 제품을 의미한다. HWP는 제품 내에 탄소를 저장함으로써 대기 중으로 탄소가 방출되는 것을 지연시킨다. 따라서 국제사회는 HWP에 저장된 탄소를 계량화하고 이를 국가 ‘탄소저장량’으로 인정한다.

한 변이 16㎜인 목재 큐빅은 1g의 탄소를 일정기간 저장하는 것으로 간주된다. 기후변화협의체(IPCC) 기준으로 제재목은 35년, 합판·보드류는 25년, 종이는 2년 저장한다.

따라서 목재를 약 36㎥ 사용한 목조주택 1동에는 총 9t의 탄소가 저장된 것으로 볼 수 있다. 이는 소나무 숲 400㎡가 1년 6개월간 흡수하는 이산화탄소 양과 같다.

2018년 기준 HWP 사용에 따른 한국의 탄소 저장량은 86만t으로 전체 국가 온실가스 총배출량 7억2760만tCO₂의 0.12%였다. HWP 사용을 통한 탄소 저장량이 높을수록 목재를 많이 사용한다고 볼 수 있다. 뉴질랜드는 13.6%로 매우 높은 수준이고 미국과 유럽연합(EU)은 각각 1.5%, 1.06%다. 일본은 0.16%로 낮지만 한국보다는 높다.

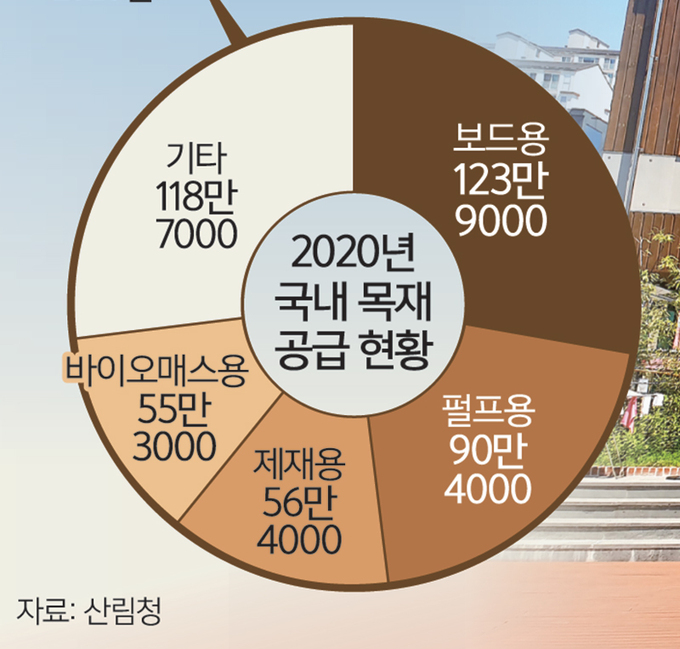

탄소저장 실적으로 인정되는 것은 국산 목재뿐이다. 지난해 국내에서 사용된 목재는 총 2792만5000㎥였다. 그중 수입재가 2347만8000㎥, 국산재가 444만7000㎥를 차지했다. 자급률 15.9%로 수입 목재 의존도가 매우 높은 실정이다.

한국에서는 벌채에 대한 비판적 여론, 열악한 임업환경에 따른 높은 생산비와 가격, 국산보다 싸고 질좋은 수입목재 등으로 국산목재의 사용이 계속 제자리걸음이다.

정부와 임업계는 세계 목재시장 위기에 대비하기 위해서라도 국산 목재 사용 비율을 높일 필요가 있다고 보고 있다.

◆폐기물 적고 순환 가능한 친환경 소재

목재가 다른 소재와 구별되는 가장 큰 특징은 ‘친환경’이다. 목재는 생산 과정에서 소요되는 에너지량이 적다. 일본 월드마일즈 연구회(2008)에 따르면 목재와 동일 부피의 알루미늄을 생산하는 데 796배, 철강은 264배, 콘크리트는 6.6배의 에너지가 필요하다. 목재를 건축 구조재 및 내장재로 활용하면 탄소를 다량 배출하는 철근, 콘크리트 등을 사용할 때보다 건축 과정에서 탄소 발생을 저감할 수 있다.

무엇보다 중요한 것은 사람의 삶과 건강에 유익한 영향을 미친다는 것이다.

목재 제품은 콘크리트 등 건축자재나 플라스틱에 비해 환경호르몬 등 유해물질 배출이 적다. 지난해 목재문화진흥회가 복지시설 실내를 목재로 재조성하는 ‘실내 나눔숲 조성사업’을 실시한 뒤 공기질을 분석한 결과 포름알데히드 59%, 곰팡이 72.3%, 라돈 5.7%가 감소한 것으로 나타났다.

정부는 도시 건설, 건축 소재, 생활 소품에 이르기까지 다양한 분야에서 국산 목재를 이용할 수 있도록 수요를 창출할 계획이다. 탄소중립 산림부문 추진전략안에는 목재특화거리를 지정해 가로등, 청사, 도서관 등 공공건축물, 교량 육교 등 도시기반시설에 목재를 활용하는 방안이 포함됐다.

민간과 기술개발협업을 통해 목구조 빌딩 생산기술을 고도화하는 등 건축소재의 목재 이용 확대도 꾀하고 있다. 플라스틱을 대체하는 목재제품 개발 및 상용화도 지원한다.

아울러 생산유통 소비를 연계하는 목재 선진 시스템을 구축하고, 목재 생산가공유통 업체부터 가구펄프 산업까지 한 지역에 집적화된 단지를 전국 권역별로 조성할 계획이다.

산림청은 이를 통해 2020년 기준 1인당 연간 목재 사용량 0.6㎥에서 2030년 1.2㎥, 2050년 2㎥까지 확대될 것으로 기대하고 있다.

다만 목재 이용을 늘리기 위해 대량 벌목을 추진하는 것은 아니다. 건전한 산림 경영 시스템에서 베어지는 나무들이 친환경적으로 쓰일 기반을 마련하고 건전한 자원 순환 문화를 만들어 가야 한다는 것이 산림청과 목재산업 전문가들의 주장이다. 강석구 충남대 환경소재공학과 교수는 “산림경영 과정에서 베어지는 나무들을 연료로 쓰는 것보다 이왕이면 탄소를 오래 저장하고 사람들의 삶을 이롭게 하도록 건축, 인테리어, 생활용품 등에 순차적으로 활용하는 것이 가장 바람직하다고 생각한다”면서 “소비자들은 목재사용이 산림을 파괴하는 것이 아닌 건전한 자원 순환에 도움을 주고 환경을 보호하는 일이라는 인식을 가져야 한다”고 밝혔다.

김희원 기자 azahoit@segye.com

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 붉은말](http://img.segye.com/content/image/2026/01/01/128/20260101510825.jpg

)

![[기자가만난세상] 대통령의 의지, 주민의 의지](http://img.segye.com/content/image/2026/01/01/128/20260101510799.jpg

)

![[삶과문화] 새로운 1월을 가지러 왔어요](http://img.segye.com/content/image/2026/01/01/128/20260101510767.jpg

)

![2025년, K컬처의 분기점 [이지영의 K컬처 여행]](http://img.segye.com/content/image/2026/01/01/128/20260101510778.jpg

)