2002년 다채널 수신기 개발 목표 세워

이듬해 천문硏서 아이디어 연구 발표

세계 전문가들에 도움 요청하며 매진

8년 만인 2011년 ‘4채널 수신기' 탄생

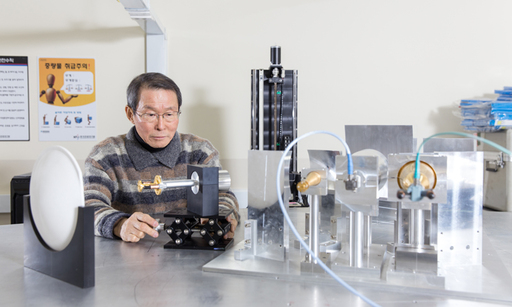

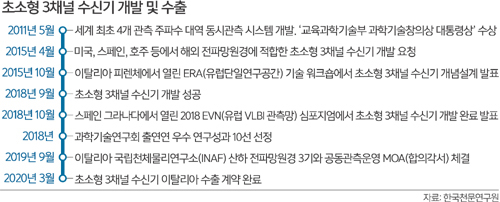

한국 천문 연구자들은 올해 초 이탈리아에 천문 관측장비인 ‘초소형 3채널 수신기’를 수출하는 쾌거를 이뤘다. 이탈리아는 일찌감치 천문 연구의 장을 연 레오나르도 다빈치와 세계 최초로 망원경을 이용해 우주를 관측한 것으로 알려진 갈릴레오 갈릴레이의 본고장인 만큼 그 의미는 더욱 남다를 수밖에 없다. 우리나라가 천문학에 첫발을 내디딘 지 반세기 만에 선진국들과 어깨를 나란히 하는 경지에 이른 것이다. 이러한 대반전의 역사는 한국천문연구원의 한석태 박사처럼 숨은 공로자들이 있었기에 가능했다. 지난 26일 대전에 있는 천문연에서 한 박사를 만나 우리나라 천문학자들과 엔지니어들이 어떻게 오늘에 이르렀는지 그 발자취를 되짚어봤다.

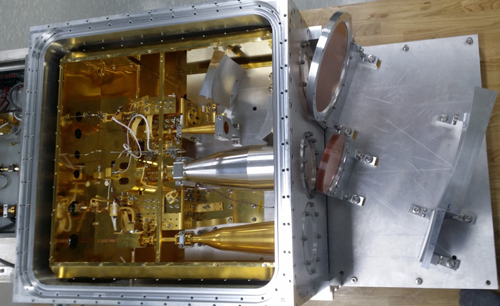

한 박사팀이 2018년 9월에 개발해낸 3채널 수신기는 2011년 개발된 4채널 수신기가 모태가 됐다. 기존에는 우주전파를 관측할 경우 하나의 주파수를 통해서만 관측할 수 있었다. 그러나 초고주파 영역인 수십~수백㎓ 대역의 우주전파는 지구 대기를 통과하면서 변형되거나 왜곡돼 선진국들조차 어려움을 토로하던 상황. 4채널 수신시스템은 동시에 4개 채널 관측을 통해 변형된 정보를 보정할 수 있게 해 훨씬 방대한 우주 정보를 수집·분석할 수 있게 했다는 점에서 천문 연구의 새로운 장을 열어젖혔다는 평가를 받는다.

이 때문에 국제 천문학계에서 4채널 수신기에 대한 필요성이 대두됐다. 한 박사는 “2002년 경북 경주에서 전 세계의 천문분야 관련 기술 전문가들이 모인 워크숍(new technology in VLBI)이 열렸는데, 일본의 데쓰오 사사오 박사님이 ‘다채널 수신시스템이 생긴다면 VLBI(초장기선 전파간섭계)의 새로운 장을 열 수 있을 것’이라고 강조했다”고 회고했다. 이는 한 박사 인생의 큰 목표로 자리 잡았다. 천문 관측장비의 망원경이나 수신기, 안테나, 전파처리기 등에 이르기까지 모든 것을 해외에 의존하던 현실에서 국제 천문계에서 원하는 새로운 것을 만들어낸다면 국내 천문계의 새로운 돌파구를 만들 수 있을 것이라는 확신에서였다.

한 박사는 우리나라는 물론 국제 천문계에 새로운 이정표를 세우겠다는 목표 하나로 곧장 연구에 돌입했다. 그리고 이듬해 4월, 4채널 수신기 구현에 대한 아이디어를 주제로 천문연에서 연구발표를 하자 천문연에 와 있던 해외 석학들이 눈을 번뜩였다. 한 박사는 “그대로 수신기를 만들 수 있다면 독보적인 천문학을 할 수 있을 거라며 용기를 많이 북돋워 주셨다”며 “그게 바로 고생길의 시작이었다”며 웃었다.

그 누구도 가보지 않은 길을 가는 것이었기 때문에 한 박사는 자신이 아는 전 세계의 모든 전문가에게 아이디어 구현을 위한 도움을 요청했다. 한 박사가 1987년 미국 매사추세츠주립대로 2년간 파견연구를 갔을 당시 은사님이었던 폴 골드스미스 교수가 대표적이었다. 골드스미스 교수는 개발에 필요한 부품을 제공 받을 수 있을 만한 곳으로 영국 웨일스 카디프대와 한 민간업체도 추천했다.

성공한다면 천문 연구에 새로운 획을 그을 수 있는 쾌거이겠지만 실패할 경우 짊어져야 할 부담도 그만큼 컸다. 한 박사는 “새 수신기에 맞게 한국우주전파관측망(KVN)의 안테나를 설계하고 있었기 때문에 수신기가 실패하면 안테나 건설도 처음부터 공사를 다시 해야 하고, 그에 대한 지체상금도 물어내야 하는 상황이라 압박이 매우 심했다”고 밝혔다.

이러한 다양한 전문가의 역량을 더해 8년이 지난 2011년 5월 드디어 4채널 수신기가 탄생했다. 이 4채널 수신기는 그해 교육과학기술부로부터 과학기술창의상 대통령상을 받을 정도로 그 공로를 인정받았다.

해외에서는 초기 반응이 떨떠름했다. 전파천문학을 시작한 지 얼마 되지도 않은 작은 나라에서 새로운 장비를 만들었다고 하니 반신반의하는 게 당연할 법도 했다. 그러나 이를 통해 국내 천문학자들이 낸 연구성과들이 전해지면서 해외에서도 점차 관심을 보이기 시작했다. 문제는 KVN에 맞게 설계가 됐기 때문에 해외의 전파망원경에는 적용할 수가 없었다는 점이었다.

그러던 와중에 2015년 천문연을 방문한 호주와 스페인에서 천문학자가 새로운 요구사항을 내놓았다. 4채널 수신기를 좀 더 작게 만들어줄 수 없느냐는 것. 4채널 수신기는 우리나라의 한국우주전파관측망(KVN)에 맞춰 2600×2300㎜의 크기로 설계됐다. 너무 크기가 크기 때문에 작게 만들면 다른 나라의 관측장비에도 적용할 수 있다는 것이었다.

한 박사는 새 미션 수행에 돌입했다. 또다시 골드스미스 교수 등 자신의 국제 네트워크를 총동원했다. 목표 완료의 시점은 스페인 그라나다에서 유럽 VLBI 워크숍이 열리는 2018년 9월 전으로 잡았다. 유럽의 천문학자와 엔지니어들이 총집결하는 행사에서 세계 각국에 곧바로 적용할 수 있는 수신기 장비에 대해 발표한다면 반응이 남다를 것이라는 계산에서였다. 그리고 4채널 수신기의 약 10분의 1 크기(600×980㎜)인 3채널 수신기를 완성했다. 크기가 줄어들면서 설치도 쉽지만, 제작·운용 비용이 크게 줄어든다는 점도 매력적이다.

예상은 적중했다. 가장 먼저 핀란드가 가격 등 다양한 문의를 구해 왔고, 2019년 4월에는 이탈리아에서 의향서(Letter of interest)를 보내왔다. 천문학의 본고장인 이탈리아에서도 관심을 보인 것이다. 이후 9월 이탈리아 국립천체물리연구소(INAF) 산하 전파망원경 3기에 대해 공동관측운영 합의각서(MOA)를 체결했고, 올해 3월 280만유로에 공급하는 내용의 정식 계약을 체결했다.

이탈리아의 전파망원경에 3채널 수신기를 최종 구축하기까지는 앞으로 2년 정도가 걸릴 것으로 예상된다. 2018년 9월 국제무대에서 공개한 것은 시제품(프로토타입)이었던 만큼 더 제대로 만들어 처음 적용하는 것이기에 각별한 노력을 기울일 수밖에 없다. 한 박사는 “현재 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대유행 상황으로 인해 출장을 가지 못하고 주 1회 화상 연결을 통해 구축 상황을 점검하고 있다”며 “이탈리아 쪽에서도 휴가를 반납하고 매달릴 정도로 매우 열성적”이라고 설명했다.

핀란드와 이탈리아 외에도 기술·제조업 강국으로 평가받는 독일을 비롯해 스웨덴, 미국, 태국 등에서도 3채널 수신기에 대한 도입을 검토 중인 것으로 전해지나, 코로나19 사태로 인해 다소 녹록지 않은 상황인 것으로 전해진다. 기술 전수와 모든 장비를 해외에 의존해야만 했던 우리나라가 이제는 앞선 기술을 해외 선진국들에까지 공유하는 선도국으로 자리 잡은 것이다.

이러한 성과에 대해 한 박사의 감정은 어떠할까. 자부심이나 성취감도 물론 있지만, 도움받았던 것을 갚고 나눠 줄 수 있게 됐다는 점에서 뿌듯함이 커 보였다. 한 박사는 “1980, 90년대 이럴 때 일본이나 미국 등 해외에서 정말 열성적으로 도와준 분들이 있었기에 현재가 있을 수 있다”며 “우리가 천문분야에서도 베풀 수 있는 나라가 됐기 때문에 생색 낼 게 아니라 선진국답게 행동할 때가 됐다”고 말했다.

1986년 천문연 대덕전파천문대로 입사한 한 박사는 이듬해 미국 매사추세츠주립대로 2년간 파견연구를 다녀왔다. 당시 전파연구실장이었던 조세형 박사 등을 중심으로 천문연 차원에서 기술 종속을 탈피하기 위해 엔지니어를 키워야 한다는 장기적인 안목을 갖고 관철한 것이었다.

전파천문학이 걸음마인 시기였던 만큼 국내에서는 쓸 만한 전문자료가 전무하다시피 했다. 홀로 낯선 곳에 떨어진 상황이었지만 한 박사는 개인적으로라도 전문자료 데이터베이스를 구축하고자 사람이 덜 붐비는 평일 일과시간 후나 주말 등을 이용해 대학 도서관이며 천체물리센터 등을 찾아 손수 복사하며 각종 자료를 수집했다. 골드스미스 교수와도 당시에 처음 인연을 맺었다. 한 박사의 연구도 열성적이었지만 골드스미스 교수의 지도, 지원도 전폭적이었다.

한 박사는 “파견연구 갔을 때를 시작으로 4채널 수신기, 3채널 수신기 개발에 이어 현재 이탈리아 천문대에 적용하는 것에 이르기까지 골드스미스 교수님과 항상 교류하고 연구하는 사이가 됐다”며 “일본의 사사오 박사님과 한국을 찾은 여러 나라의 학자, 엔지니어들의 조언과 지원이 있었기에 그간 노력이 결실을 볼 수 있었다”고 강조했다.

국제 천문계에서 우리나라는 4채널 수신기 이전에 KVN을 통해 이미 역량을 입증했다. KVN은 서울 연세대와 울산대, 제주 탐라대에 각각 설치된 직경 21의 전파망원경을 하나의 망원경처럼 연결할 수 있게 한 시스템으로, 약 500㎞ 구경의 전파망원경으로 천체를 관측하는 효과를 구현한다. KVN의 우수성을 간파한 해외에서도 도입 문의가 이어지며 EAVN(East Asian VLBI Network)이 탄생했다. KVN을 중심으로 일본의 VERA, 중국의 CVN 등 3개국 21개 망원경을 연결해 약 5000㎞ 구경의 전파망원경을 구축한 것이다.

KVN과 4채널·3채널 수신기 등의 괄목할 만한 성과들을 바탕으로 우리나라는 ‘국제 천문계의 올림픽’으로 불리는 국제천문연맹(IAU) 총회를 유치했다. 국가의 경제적 측면 등 일정 요건 이상이 돼야 올림픽을 개최할 수 있는 것처럼 국제 천문계에서 한국이 선진국의 반열에 올랐음을 확인할 수 있는 또 다른 지표인 셈이다. 내년 8월 부산에서 열리는 IAU 총회에는 90여개국에서 3000여명 이상의 천문학 전문가들이 모여 교류할 것으로 예상됐으나 코로나19 상황으로 다소 규모가 축소될 것으로 보인다. 1922년부터 3년 주기로 열리는 IAU 총회는 국가의 역량을 뽐낼 수 있는 무대인 만큼 2012년 중국 베이징 행사는 시진핑 당시 부주석이 참석하는 범국가적 규모로 열리기도 했다.

한 박사는 “초소형 광대역 3채널 동시 관측 우주전파 수신시스템이 각국 전파망원경에 설치돼 연동된다면 고감도, 고분해능으로 초미세 구조의 별과 은하에 대한 관측연구가 가능해진다”며 “이 독창적인 관측 기법이 국제 표준으로 자리매김할 경우 파급 효과가 더 커질 것”이라고 기대를 전했다.

대전=김준영 기자 papenqiue@segye.com

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 전업자녀](http://img.segye.com/content/image/2026/01/11/128/20260111509892.jpg

)

![[특파원리포트] 21세기 ‘흑선’ 함대에 마주선 한·일](http://img.segye.com/content/image/2026/01/11/128/20260111509858.jpg

)

![[박영준 칼럼] 美 국방전략 변화와 한·미 동맹 과제](http://img.segye.com/content/image/2026/01/11/128/20260111509810.jpg

)

![[심호섭의전쟁이야기] 과감한 결단이 얻어낸 ‘전장의 운’](http://img.segye.com/content/image/2026/01/11/128/20260111509814.jpg

)