‘흰쥐의 해’

경자년(庚子年) 새해가 밝았다. 쥐가 만약 사람이라면 어떤 반응을 보일까. 다소 낯선 환대에 고개를 갸우뚱하진 않았을까. 구박만 받던 평소와 달리 자기를 모티브로 한 친근한 캐릭터 상품이 새해 벽두부터 쏟아지고 있으니 말이다. 쥐는 줄곧 기피 대상이었다. 곡식을 축내고 질병을 옮기는 데다 ‘밤말’까지 훔쳐 듣는 동물이기 때문이다. 동서양을 통틀어 ‘쥐 같다’는 말이 칭찬의 의미로 쓰이는 경우는 잘 없다.

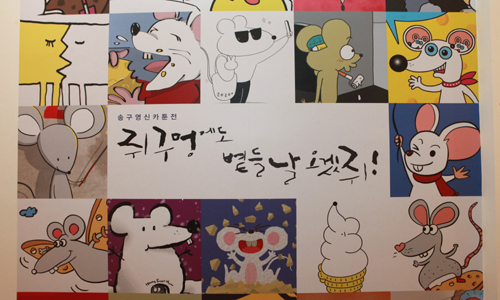

카툰 작가 42명이 쥐를 소재로 협업한 송구영신 카툰전 ‘쥐구멍에도 볕들 날 오겠쥐!展’에 참여한 이영우 작가(한국카툰협회 부회장)도 이 때문에 작품 구상이 쉽지 않았다고 한다. 그러나 올해 첫 작품전인 만큼 그와 동료들은 쥐가 가진 긍정적인 면에 주목해보기로 했다.

“옛날에는 ‘쥐 잡는 날’이 있었을 정도로 해로운 동물로 인식됐잖아요. 그런데 곰곰이 생각해보면 12간지 중 첫 번째란 건 그만큼 부지런하다는 뜻 아닐까요? 영리하고 지혜로운 동물이란 뜻이기도 하고요. 예전부터 만화가들은 쥐의 그런 측면을 의도적으로 부각해왔죠.”

그의 말마따나 쥐가 사람들의 미움을 조금이나마 덜게 된 데에는 만화 영화의 공이 컸다. 디즈니를 세계적인 기업으로 만든 ‘미키 마우스’를 비롯해 아카데미상을 7번이나 수상한 ‘톰과 제리’ 등은 사람들에게 쥐를 퍽 친숙한 동물로 만들었다. 서울대 소비트렌드센터의 올해 키워드 슬로건인 ‘마이티마우스’도 실은 동명의 만화에서 따온 것이다. 이 작가는 “보통은 ‘을’인 쥐가 ‘갑’인 고양이에게 휘둘리지 않고 오히려 골탕까지 먹이는 모습에 대중은 통쾌함과 대리만족을 느낄 수 있었을 것”이라며 “즉 쥐는 그 시절 보통 사람들이 스스로를 투영한 대상이었던 셈”이라고 설명했다.

원래부터 쥐가 그다지 부정적인 존재가 아니었다는 해석도 새삼 주목된다. 닥쳐올 위험을 미리 감지하는 영험한 동물로 숭배됐다는 것. 천진기 국립전주박물관장(민속학자)은 “‘쥐가 배에서 내리면 폭풍우가 온다’, ‘쥐가 없는 배는 타지 않는다’는 속담처럼 우리 선조들은 쥐가 신통력을 가졌다고 보았다”고 설명했다. 실제로 일부 지역에서는 쥐를 뱃길 안전을 지켜주는 수호신으로 섬기기도 한다. 22일 국토지리정보원에 따르면 전국의 쥐와 관련된 지명 64곳 중 21곳이 도서·해안 지방에 몰려있는 것으로 나타났다.

천 관장은 “원래 쥐는 다산과 풍요의 상징이었으며 ‘쥐띠 부자가 많다’, ‘쥐띠가 밤에 태어나면 한평생 먹을 걱정이 없다’ 등 속설이 존재한다”며 “특히 흰쥐는 의약 분야에선 없어선 안 될 중요한 동물”이라고 말했다. 쥐만큼 인류의 삶에 공헌한 동물이 또 어디 있겠느냐는 것. 통상 한 해 150만마리 쥐가 실험용으로 쓰이며 지난 10년 동안 한국과학기술연구원(KIST) 한 곳에서만 실험쥐를 이용해 200편 넘는 논문을 썼다고 한다.

해외로 눈을 돌리면 우리처럼 12간지를 쓰는 나라들이 더러 있으나 ‘라인업’은 조금씩 다르다. 토끼 대신 고양이(베트남), 돼지 대신 코끼리(태국), 용 대신 달팽이(카자흐스탄)가 들어가는 식이다. 개미(중국)나 공작새(인도)가 들어간 경우도 있다. 그러나 어느 국가든 쥐만큼은 변함없이 첫손에 꼽는다. 미우나 고우나 그만큼 인간과 가까운 동물이란 뜻 아닐까. “올해가 ‘쥐의 해’라서 그럴까요. 아니면 요즘 세상이 워낙 어려워져서일까요. ‘쥐구멍에 볕들 날’이란 말이 이상하리만치 와닿는 것 같아요. 흰쥐의 기운을 받아 사회 구성원 모두 역경을 이겨내는 한 해가 됐으면 좋겠습니다.”(이영우 작가)

이창수 기자 winterock@segye.com

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] ‘화약고’ 지역의사제](http://img.segye.com/content/image/2025/09/10/128/20250910520112.jpg

)

![[세계포럼] 국방부 장관이 셋이래 !](http://img.segye.com/content/image/2025/09/10/128/20250910520139.jpg

)

![[세계타워] 北의 진화타겁, 한국은 대안 있나](http://img.segye.com/content/image/2025/09/10/128/20250910520049.jpg

)

![[사이언스프리즘] 기후에너지환경부에 거는 기대](http://img.segye.com/content/image/2025/09/10/128/20250910520065.jpg

)