◆전쟁터에 항상 등장하는 무기

지뢰가 처음 등장한 것은 1277년 중국 송나라에서였다. 몽골의 침략에 직면한 송나라는 기존에 개발한 화약을 응용, 오늘날의 지뢰와 유사한 무기를 만들었다.

현재와 같은 형태의 지뢰는 1914년 1차 세계대전부터 본격적으로 쓰이기 시작했다. 당시 연합군과 독일군은 서로 참호를 파고 지뢰를 묻었다. 참호를 공격하기 위해 돌격하던 병사들은 강력한 살상력을 지닌 지뢰에 가로막혔다. 곳곳에서 지뢰가 폭발하자 병사들의 돌격은 멈춰섰고, 참호에서는 기관총탄이 계속 날아들었다. 수많은 장병들이 눈 깜짝할 사이에 목숨을 잃었다. 1차 세계대전에서 지뢰의 위력을 확인한 세계 각국은 새로운 기술이 적용된 지뢰를 잇따라 개발했다. 그 결과 2차 세계대전에서는 전차를 파괴하는 대전차지뢰가 등장해 전차병들을 공포에 빠뜨렸다.

클레이모어는 지뢰 중에서 위력이 가장 강한 무기로 평가된다. 지면에 설치되는 클레이모어는 플라스틱 폭약과 쇠구슬이 들어 있다. 폭발하면 쇠구슬이 일시에 특정한 방향으로 퍼져 살상효과를 극대화한다. 별도의 점화장치가 있어 원하는 시간에 폭발시킬 수 있다. 미국제 M-18 클레이모어는 1960년부터 미국 육군에 배치돼 베트남 전쟁에서 널리 쓰였다. 한 발로 1개 소대를 전멸시킬 수 있을 정도로 파괴력이 강해 베트콩과 월맹군에게는 두려움의 대상이었다.

지뢰는 비인도적인 무기라는 비판을 많이 받는다. 지뢰에 의해 죽거나 다친 군인보다 민간인 피해가 더 크기 때문이다. 현재 60여개국에 1억 개가 넘는 대인지뢰가 사용 중이거나 방치돼 있다. 이로 인해 목숨을 잃거나 다치는 사람은 매년 2만6000여명에 달한다. 대부분은 민간인이며, 이 중에서 3분의 2 이상은 지뢰를 장난감으로 오인해 접근하다 피해를 본 어린이들이다.

지뢰로 인한 민간인 피해가 커지면서 세계 각국은 스마트 지뢰를 개발·운용하고 있다. 기존의 대인지뢰는 탐지나 회수가 쉽지 않아 민간인들이 많은 피해를 봤다. 반면 스마트 지뢰는 표적을 선별해 공격하는 기능을 갖춰 민간인 피해를 최소화할 수 있다. 한국도 2012년 스마트 지뢰의 일종인 원격운용통제탄을 국내 기술로 개발했다. 원격운용통제탄은 무선 원격조종으로 적을 탐지하고 제압하는 기능을 탑재, 민간인 피해를 줄이는 데 초점을 맞췄다.

◆‘지뢰밭’ DMZ… 제거에 200여년 걸려

한반도에서 지뢰가 가장 많이 매설된 곳은 비무장지대(DMZ)다. 6·25전쟁 기간 동안 유엔군과 중공군, 북한군은 임진강에서 동해안에 이르는 전선 곳곳에 경쟁적으로 지뢰를 설치했다. 1953년 정전협정이 체결된 이후에도 남북은 DMZ에 수많은 지뢰를 매설했다. 유사시 적군의 공격을 저지하려는 용도였지만, 상대방 진영으로 넘어가려는 아군을 막으려는 목적도 있었다.

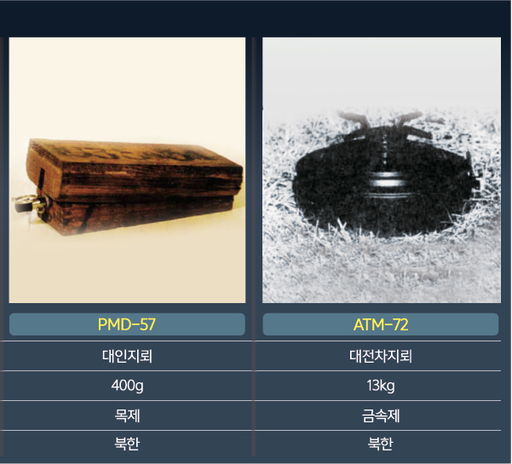

현재 남측 DMZ와 민간인 출입통제선 일대에는 127만여발의 지뢰가 있을 것으로 추산되고 있다. 전시 작전계획에 따라 매설한 지뢰의 종류와 수량이 각각 다르다. M-14 대인지뢰의 경우 밟으면 발목을 앗아가는 무기로 플라스틱으로 제작됐으며 크기도 매우 작아 탐지가 어렵다. 반면 매설과 살포는 간편해 현대 전쟁에서 널리 쓰였다. M-16 대인지뢰는 파괴력이 강해 밟은 사람 주변에 있는 사람까지 살상할 수 있다. 북한은 대인지뢰로 목함지뢰(PMD-57)와 강구지뢰(BBM-82), 대전차지뢰로 금속제 반탱크지뢰(ATM-72)와 목함 반탱크지뢰(TMD-B) 등을 설치한 것으로 알려졌다.

예전에는 지뢰가 있는 지역을 파악할 수 있었으나 폭우와 홍수, 산사태 등 자연재해로 상당량의 지뢰가 유실되면서 미확인지뢰지대가 늘어났다. 지뢰가 있을 가능성이 높지만, 정확한 상황을 파악하지 못해 출입 제한만 해놓은 것이다. 매설된 양이 많고 정확한 위치 파악도 쉽지 않아 지뢰제거에 적지 않은 시간이 걸릴 수밖에 없다. 군은 전방사단의 10여 개 공병대대를 모두 투입해도 이 지역의 지뢰를 완전히 제거하는 데 최소 200년이 걸릴 것으로 추정한다.

DMZ와 달리 후방 지역 지뢰제거는 빠르게 진행되고 있다. 국방부는 지난달 2024년까지 완료를 목표로 추진 중이던 후방 방공기지 주변 지뢰제거를 2021년 10월까지 완료하기로 결정했다. 이를 위해 6개팀 200여명이던 지뢰제거 인력을 31개팀 1200여명으로 늘리고, 플라스틱 지뢰도 식별할 수 있는 비금속 탐지기와 경사·암반 지형에서 운용할 수 있는 특수 굴착기 등을 도입할 예정이다. 지형 변화와 태풍·홍수, 산사태 등으로 지뢰가 처음 매설됐던 구역에서 벗어났을 가능성을 염두에 두고, 탐색 범위를 지뢰매설 지역(약 8만㎡)에서 유실 예상 지역(약 50만㎡)까지 확대한다.

군은 1960~1980년 방공기지 방어를 위해 전국 37개 기지 주변에 대인지뢰 5만3000발을 설치했다. 하지만 둘레길 탐방과 나물 채취를 위해 산에 오르는 민간인이 늘어나자 안전을 고려해 1998년부터 지뢰제거를 시작, 2007년까지 약 5만발을 회수했다. 군은 2012년부터 나머지 3000여발을 제거하기 위한 계획을 세우고 시행 중이다.

박수찬 기자 psc@segye.com

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 탈모보다 급한 희귀질환 급여화](http://img.segye.com/content/image/2025/12/25/128/20251225508091.jpg

)

![[기자가만난세상] ‘홈 그로운’ 선수 드래프트 허용해야](http://img.segye.com/content/image/2025/12/25/128/20251225508065.jpg

)

![[세계와우리] 줄어든 도발 뒤에 숨은 北의 전략](http://img.segye.com/content/image/2025/12/25/128/20251225508090.jpg

)

![[조경란의얇은소설] 타자를 기억하는 방식](http://img.segye.com/content/image/2025/12/25/128/20251225508072.jpg

)