최근 서울 관악구에서 탈북자 한모(42)씨와 아들 김모(6)군 모자가 숨진 채 발견됐다. 국립과학수사연구원 부검으로 사망 원인이나 사망 시점을 판단하기 어려울 정도로 시신이 부패한 뒤였다. 한씨는 별다른 소득이 없었음에도 아무런 정부의 도움도 받지 못했다. 이들은 정부의 복지망에 걸러지지 않았다. 한씨는 인터넷과 휴대전화도 없이 생활하던 터라 관련 정보를 찾지도 못했다.

인터넷, 스마트폰 등으로 온라인에서 다양한 복지서비스를 찾아보고 신청할 수 있는 시대다. 조금만 품을 들이면 많은 정보들을 찾을 수 있다. 그러나 정작 도움이 필요한 저소득층, 노년층이 정보에 접근하는 데는 한계가 있는 게 현실이다. 인터넷 사용률 등 디지털 수준이 일반 국민의 70% 수준에 불과하기 때문이다.

26일 한국보건사회연구원은 ‘지능정보사회에서의 디지털정보 격차와 과제’ 보고서에서 ‘디지털 격차 실태조사’를 분석해 취약계층의 디지털 정보 격차 현황을 파악했다. 취약계층은 장애인(만 7~69세 등록장애인 2200명), 저소득층(만 7~74세 기초생활보장 수급자 2200명), 장노년층(만 55세 이상 2300명), 농어민(만 15세 이상 농어업 종사자 2200명) 4개 집단으로 구분했다.

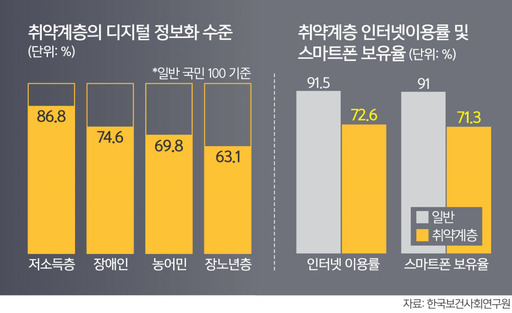

이에 따르면 취약계층의 ‘디지털 정보화 수준’은 일반 국민을 100으로 봤을 때 68.9%였다. 디지털 정보화 수준은 컴퓨터·모바일 보유, 활용 여부 등을 종합적으로 측정한 것이다. 장노년층의 디지털 정보화 수준이 63.1%로 가장 낮았다. 이어 농어민이 69.8%, 장애인 74.6%였다. 저소득층이 취약계층 중 가장 나은 상황이라고는 하지만 일반 국민과 비교하면 86.8% 수준에 그쳤다.

부문별로 보면 컴퓨터·모바일기기 기본이용능력을 측정하는 ‘디지털 역량수준’이 가장 떨어졌다. 취약계층의 디지털 역량수준은 59.1%였다. 컴퓨터·모바일기기, 인터넷 양적·질적 활용 정도를 측정하는 ‘디지털 활용 수준’은 67.7%였다.

장노년층은 모든 부문에서 가장 수치가 낮았다. 장노년층의 디지털 역량 수준은 일반 국민의 50%에 불과했다. 디지털 활용 수준은 62.8%였다. 농어민의 디지털 역량 수준도 63%로 높지 않았다. 저소득층의 디지털 역량 수준은 85.3%였으나, 디지털 활용 수준이 84.3%로 상대적으로 미흡했다.

취약계층은 인터넷 이용률과 스마트폰 보유율도 떨어졌다. 취약계층의 지난해 기준 인터넷 이용률은 72.6%로, 일반 국민의 91.5%보다 낮았다. 스마트폰 보유율도 일반 국민은 91%데 비해 취약계층은 71.3%였다. 저소득층의 인터넷 이용률은 83.3%였고, 스마트 보유율은 81.2%였다. 장애인은 각각 72.6%, 71.3%로 이보다 낮았다.

민원행정서비스를 온라인으로 제공하고 있는 시대에 디지털 정보화 역량 및 활용 수준이 낮은 취약계층은 자신이 필요한 서비스를 찾아 신청하는 데 많은 제약이 따를 수밖에 없다. 보고서는 정보기술이 고도화할수록 취약계층은 불편함을 넘어 사회적·경제적 불평등을 초래할 수도 있기에 정부의 정책적 노력이 필요하다고 강조했다.

이기호 보사연 부연구위원은 “정보사회에서 개인의 디지털 정보화 수준은 삶의 질에도 영향을 미칠 수 있다”며 “쉬운 이용이 가능한 지능형 보건복지서비스 개발, 다양한 채널을 통한 보건복지서비스 제공, 취약계층을 위한 정보화 교육 지원 등이 요구된다”고 말했다.

이진경 기자 ljin@segye.com

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 남산 케이블카 64년 독점](http://img.segye.com/content/image/2026/01/08/128/20260108517225.jpg

)

![[기자가만난세상] 탈모가 생존 문제라는 인식](http://img.segye.com/content/image/2022/05/13/128/20220513513395.jpg

)

![[삶과문화] 클래식 음악 앞에 긴장하는 당신에게](http://img.segye.com/content/image/2023/02/10/128/20230210519107.jpg

)

![[박일호의미술여행] 솟아라, 희망과 활력](http://img.segye.com/content/image/2026/01/08/128/20260108517164.jpg

)