최근 버닝썬 사태를 통해 마약류(마약·향정신성의약품·대마) 중 ‘물뽕’으로 불리는 GHB가 국민적 관심을 끌었다. GHB는 1998년 광주 지역에서 처음 적발됐지만 법적으로 마약류로 지정된 것은 2001년이었다. 강간약물로서 그 폐해가 심각하고 유행이 한창이었지만 정부의 마약 관리 체계는 즉각적으로 대응하지 못했다. 이러한 상황은 요즈음에도 크게 다르지 않다.

우리나라의 마약류 관리 체계가 최근 국제적으로 급증하는 신종 마약류에 대응하기에는 매우 취약한 것으로 나타났다. 마약류 지정과 관리, 수사, 검사 등 대부분 분야에서 사안별 뒷수습에만 급급하기 때문이다. 최근 버닝썬 사태를 시작으로 연예인과 사회 고위층의 마약 관련 사건이 줄을 잇고 있지만 현 체계로는 한계가 있다는 지적이다. 먼저 신종 마약류에 대응하기 위한 임시마약류 지정 제도는 취지와 달리 제조 및 유행 시점과 6개월 이상 차이가 있는 것으로 나타났다.

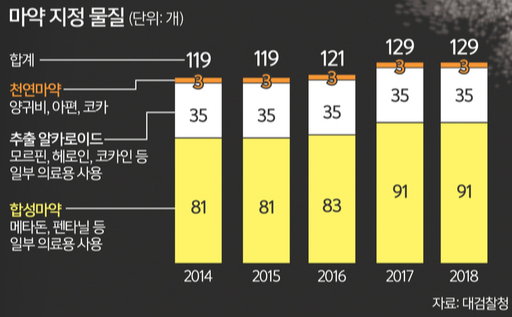

3일 식품의약품안전처에 따르면 신종 마약류에 대응하기 위해 2011년부터 임시마약류 지정 제도가 시행 중이다. 마약류 관리에 관한 법률에 따르면 아직 마약류로 지정되지 않은 물질이지만 오·남용에 따른 위해가 우려되는 물질 중 긴급히 마약류에 준해 관리할 필요가 있다고 판단되면 임시마약류로 지정할 수 있다.

임시마약류 지정 대상에 오르게 되면 각종 부작용과 위해성 등을 검토하고 전문가 자문과 관계부처 의견 조회를 거쳐 1개월간 지정 예고기간을 더한 뒤 지정 공고가 이뤄진다. 이러한 과정에 통상 3∼5개월이 소요된다.

그렇다면 국내에서 임시마약류 지정 대상에 오르기 이전 단계는 어떨까. 정부는 해외에서 신종 마약류를 지정하거나 국내 기관의 관련 정보 입수, 또는 관세청 등 밀반입을 적발한 기관에서 지정을 요청하는 등의 경로를 통해 임시마약류 지정 대상을 선별한다. 결국 우리나라에서 임시마약류가 지정되기 위해서는 실제로 임시마약류 지정 절차가 해외와 국내에서 각각 한 번씩, 총 두 번이 진행되는 만큼 6개월 이상은 걸린다는 계산이 나온다.

의료계의 한 관계자는 “필로폰과 대마, 아편 등 전통적인 마약류와 달리 신종 마약류는 세계화에 힘입어 개발과 함께 순식간에 지구촌에 확산하고 있다”며 “현재의 임시마약류 지정 체계는 해외에서 이미 유행이 끝나고 유통도 잦아드는 시점에 차단하는 수준”이라고 설명했다.

임시마약류로 지정됐다고 해서 해당 마약류에 대한 대응이 가능한 것을 의미하는 것도 아니다. 마약류로 지정된 물질을 추적하고 적발해내기 위해서는 관련 검사법과 분석법이 마련돼야 하지만 이는 전혀 별개의 문제다.

새 마약류 성분에 대해 의존성·위해성 등이 있다고 밝혀지더라도 검거한 마약류 사범의 인체에서 이를 추출하고 관련 정보를 분석하기 위해서는 정부기관 및 제약사의 뒷받침이 필수적이다.

정부의 한 관계자는 “임시마약류 지정 이후 수사나 검사 및 분석 등의 단계는 이를 제대로 따라가지 못하는 것이 현실”이라며 “임시마약류로 지정은 됐지만 검사할 방법이 없는 마약류 물질도 상당수”라고 밝혔다.

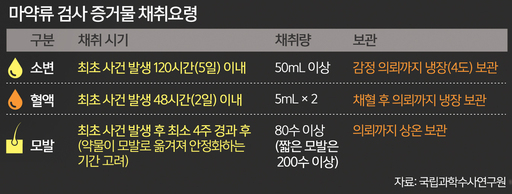

마약류 사범의 수사 대응도 고도화하고 있다. 마약류를 검사하기 위한 방법에는 크게 소변검사와 모발검사가 있다. 혈액은 투약한 지 이틀이 지나면 약효가 사라지기 때문에 잘 쓰이지 않고, 소변이나 모발 채취가 여의치 않을 경우 손톱이나 발톱을 이용해 검사하는 경우도 있지만 이 경우 필로폰만 추적할 수 있어 한계가 있다.

가장 많은 마약류 성분을 정확하게 분석할 수 있는 소변은 투약 시점으로부터 5일 이내에 채취해야 한다. 그러나 투약자 대부분은 투약 직후 수액을 맞고 다량의 물을 마시는 등의 수법을 통해 5일 내외의 유효기간을 1일 미만으로 단축하기도 한다.

모발검사도 마찬가지다. 투약 시 마약 성분이 모근을 통해 모발에 축적돼 흔적이 남는 것을 이용한 모발검사는 약물이 모발로 옮겨져 안정화되는 기간을 고려해 투약 시점으로부터 최소 4주가 지났을 때 채취한다. 통상 한 달에 1㎝가 자라는 것을 고려할 때 3㎝ 지점에서 마약류 성분이 발견됐다면 석 달 전에 투약했다고 추정하는 방식이다. 그러나 중증의 중독자 수준이 아니라면 탈색과 염색을 반복해 모발의 투약 흔적을 지울 수 있다.

이 때문에 수사 과정에서 마약류 사범을 검거할 경우에는 긴급히 구속한 뒤 곧바로 소변을 채취하는 것이 일반적이다.

최근 버닝썬 사태에서 마약류 투약에 대한 의혹이 불거진 뒤 한참 지나 자진 출석해 마약검사를 받은 승리에 대해 ‘음성 판정’의 신뢰성을 기대하기 힘들다는 지적이 나오는 것도 이 때문이다.

특별취재팀=박세준·김준영·이복진·김라윤·김청윤 기자 papenique@segye.com

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 호류지](http://img.segye.com/content/image/2026/01/14/128/20260114518582.jpg

)

![[세계타워] 견제와 균형이라는 이름의 공백](http://img.segye.com/content/image/2025/11/19/128/20251119518380.jpg

)

![[세계포럼] 국방비 펑크와 무인기 ‘호들갑’](http://img.segye.com/content/image/2025/09/10/128/20250910520139.jpg

)

![[오철호의플랫폼정부] 누가 사회를 지배하는가](http://img.segye.com/content/image/2026/01/14/128/20260114518515.jpg

)