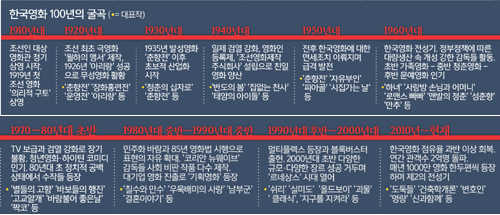

우리 땅에서 처음 영화가 상영된 것은 언제였을까. 한국영상자료원에 따르면 1901년 버턴 홈스라는 여행가가 조선에 들어와 경성 일대를 촬영하고 이를 고종 황제 앞에서 상영한 것이 최초라는 설이 유력하다. 고종 황제는 한국 최초의 영화 관객이었던 것이다. 1910년 경성 내 일본인 지역에 영화상영관이 설립되고, 1912년 우미관이 조선인을 대상으로 영화를 정기 상영하기 시작했다. 1918년 단성사가, 1922년 조선극장이 문을 열며 영화팬들이 생겨났다. 이때 상영된 영화들은 할리우드와 유럽의 영화들이었다.

1919년 10월 27일, 조선 최초의 영화로 알려진 ‘의리적 구토’가 단성사에서 상영됐다. 영화인협회는 이날을 ‘영화의 날’로 지정하고 1963년부터 매년 기념하고 있으며, 이에 따라 올해를 한국영화 100주년의 해로 본다.

하지만 의리적 구토는 온전한 영화라고 하기엔 무리가 있다. 연극 공연 중 일부 장면을 스크린을 통해 보여주는, 이른바 ‘연쇄극’이었기 때문이다.

최초의 극영화는 1923년 조선총독부 체신국 지원으로 윤백남이 만든 저축 계몽영화 ‘월하의 맹서’다. 이후 1926년 나운규의 ‘아리랑’이 크게 성공했고, 1935년 첫 발성영화 ‘춘향전’이 제작됐다.

이후 1945년 광복과 함께 일본강점기 때부터 활동하던 감독들이 제작을 이어나갔으나 1950년 6·25전쟁 발발로 한국영화는 다시 휴식기에 들어갔다. 전쟁이 끝난 뒤에야 한국영화는 본격적인 발전을 꾀한다. 전후 국민의 오락거리가 별로 없는 데다 1954년 정부의 한국영화에 대한 면세조치로 수익성이 높아졌기 때문이다.

|

| 김기영 감독의 ‘하녀’(1960) |

1960년 4월혁명은 한국영화에 큰 영향을 미쳤다. 이듬해 5·16 군사정변으로 검열이 부활하기까지 1년 남짓한 짧은 해방 기간 김기영 감독의 ‘하녀’(1960), 유현목의 ‘오발탄’(1961), 신상옥의 ‘사랑방 손님과 어머니‘(1961) 등 걸작들이 탄생했다.

|

| 신상옥의 ‘사랑방 손님과 어머니‘(1961) |

질적 성장도 이뤄졌다. 김기영, 이만희, 유현목, 신상옥 등 한국영화사를 대표하는 감독들이 자신의 최고 작품을 내놨다. 1970년대 TV가 빠르게 보급되면서 영화산업은 쇠락기에 접어든다. 여기에 유신 정부 이후 검열이 강화돼 영화계는 더 큰 어려움에 부닥쳤다. 사실상 한국영화는 이때부터 1990년대 초까지 20년 동안 장기불황을 겪게 된다.

|

| 김의석 감독의 ‘결혼이야기’(1992) |

1990년대 초 비디오 제조사인 대우, 삼성 등 대기업이 영화산업에 투자하면서 충무로 제작자들은 대중의 기호에 맞춘 ‘기획영화’를 제작하기 시작했다. 김의석 감독의 ‘결혼이야기’(1992)를 시작으로 로맨틱 코미디가 유행했고, 1990년대 중반 명필름과 우노필름 등 제작사들이 ‘접속’, ‘비트’, ‘태양은 없다’ 등 대중성과 작품성을 겸비한 웰 메이드 영화를 내놨다. 1997년 IMF 구제금융 사태 이후 자본의 공백기가 발생했지만, 한국 역사 최초의 수평적 정권 교체로 인해 표현의 자유가 확산되면서 과감한 영화산업 지원정책이 나왔다. 1998년에는 처음 멀티플렉스가 등장하면서 영화 상영·관람 문화를 빠르게 바꿔 나갔다.

|

| 강제규 감독의 ‘쉬리’(1999) |

|

| 강우석 감독의 `실미도` (2003) |

2010년대 초 한국영화는 다시 한 번 전성기를 맞았다. 2007년 스크린쿼터 축소 영향으로 2008년 42.1%까지 떨어졌던 한국영화 점유율은 2011년 들어 다시 50% 이상으로 회복됐으며 2017년에도 51.8%를 기록해 7년 연속 과반을 차지했다.

영화 관객 수는 2006년 이후 1억4000∼1억5000명으로 답보상태를 보이다가 2012년 1억9000명을 넘으며 급성장했고 2013년 처음으로 2억명을 넘었다.

1000만 영화도 본격적으로 쏟아졌다. 2012년에는 처음으로 한 해 두편(도둑들, 광해)의 1000만 영화가 배출됐다. 2014년 ‘명량’이 1761만 관객을 동원하며 역대 흥행 1위를 갈아치운 뒤에도 1000만 영화는 매년 한두 편씩 꾸준히 등장했다.

|

| 김한민 감독의 '명량' (2014) |

하지만 한국영화 100주년을 맞은 현재, 영화계는 희망보다는 위기를 느끼고 있다. 관객동원력이 높은 특정 장르에 자본이 쏠리는 현상이 수년째 이어지면서 다양성이 저해됐고, 대기업이 투자·배급·극장운영까지 하는 수직계열화로 인한 독과점 문제도 꾸준히 제기되고 있다.

지난해 10월 영화진흥위원회가 주최한 ‘한국영화 99주년 세미나’에서 영화인들은 “돈에 대한 과다한 욕심이나 조심성이 영화산업을 퇴보시킨다. 한국영화의 미래는 다양성에 달렸다”(여한구 투자사 캐피탈원 대표), “한국영화의 가능성을 시대에 맞게 점검할 수 있는 새로운 지표를 개발하고 성과를 공정 분배할 수 있는 기준을 정립해야 한다”(김은영 추계예술대 교수) 등 다양한 의견을 내놨다.

|

| 김용화 감독의 신과함께(2018) |

오석근 영화진흥위원장은 “지난해 남북교류협력특별위원회를 발족하고 공정환경조성센터장을 새롭게 모시는 등 한국영화계가 당면한 과제를 해결하기 위해 노력하고 있다”며 “한국영화가 전 세계 영화팬들로부터 사랑받을 수 있도록 체질을 개선하고 시스템을 구축해 가겠다”고 밝혔다.

김희원 기자 azahoit@segye.com

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 호류지](http://img.segye.com/content/image/2026/01/14/128/20260114518582.jpg

)

![[세계타워] 견제와 균형이라는 이름의 공백](http://img.segye.com/content/image/2025/11/19/128/20251119518380.jpg

)

![[세계포럼] 국방비 펑크와 무인기 ‘호들갑’](http://img.segye.com/content/image/2025/09/10/128/20250910520139.jpg

)

![[오철호의플랫폼정부] 누가 사회를 지배하는가](http://img.segye.com/content/image/2026/01/14/128/20260114518515.jpg

)