인접한 장흥에서는 D씨 등 귀농인 56명이 농지원부 등만 제출했을 뿐 정착자금 지원에 필수적인 귀농교육 100시간 이수, 영농기간 3개월 이상을 충족하지 못했는데도 총 22억5400만원을 지원받았다. 농촌전입일을 기준으로 1년 이상 농어촌 이외 지역에 거주하는 도시민에게 주어지는 귀농자금 신청 자격을 충족하기 위해 주민등록상 주소지만 옮긴 이도 상당수였다.

하지만 두 지자체는 지난해 전남도 귀농지원 보조금 관리실태 감사를 받고 나서야 이 같은 사실을 알게 됐다. 감사 결과 영암지역 ‘먹튀’ 농가는 14명(1억6300만원), 장흥지역 지원자격 결격 귀농인은 56명(22억5400만원)으로 드러났다. 이 같은 지원금 부당 지원 사례는 전남지역 12개 시·군에서 총 225명(80억원)이 적발됐다.

◆융자·보조금은 ‘눈먼 돈’… 전용·먹튀 줄이어

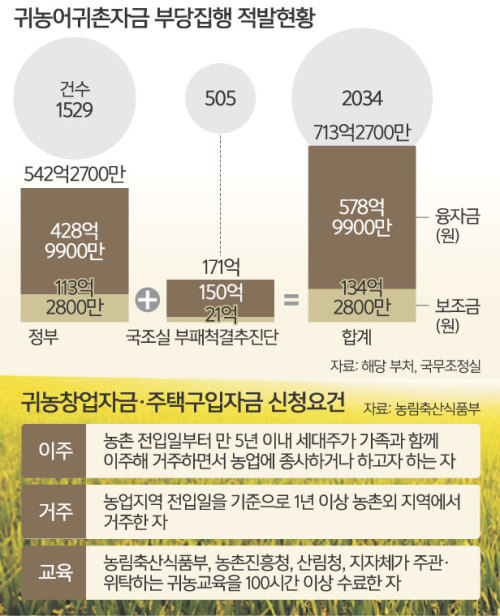

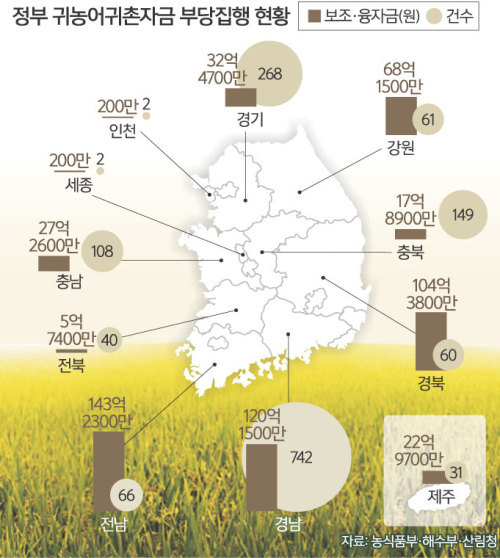

정부 귀농지원사업이 부실하게 운영되면서 농어촌에 활력을 불어넣으려는 취지를 무색게 하고 있다. 지자체들도 융자·지원금을 내세워 귀농인 유치 경쟁에만 치중할 뿐 사전심사와 사후관리가 허술해 혈세를 낭비하고 있다. 12일 농림축산식품부와 해양수산부, 산림청이 광역자치단체와 함께 전국 지자체 128곳을 대상으로 실시한 ‘귀농·귀촌 정부지원금 관리실태 감사 결과’ 자료에 따르면 전국 지원금 부정 수급 농가는 1529건에 524억2700만원으로 집계됐다. 지난해 국무조정실이 대표적 귀농지자체 8개 시·군을 대상으로 벌인 실태점검에서 적발한 505건, 171억원을 포함하면 총 2034건, 713억2700만원으로 늘어난다. 지역별로는 경남지역 부당수급자가 730건(120억1500만원)으로 전체의 절반가량을 차지했다. 수급액으로는 전남이 143억원(66건)으로 가장 컸다.

앞서 국무조정실 부패예방감시단은 지난해 4∼7월 경북 영천, 상주, 경남 하동, 전북 고창, 남원, 전남 나주, 충북 충주, 충남 논산, 강원 횡성 등 9개 지역을 대상으로 합동 실태점검을 벌여 부정 수급 사례를 대거 적발했다. 자격 결격자 부당대출 등 융자사업이 223건(150억원), 보조금 사후관리 소홀과 보조 사업비 부당집행 등 282건(21억원)이었다. 합동감사는 귀농·귀촌법이 제정된 2015년 이후 2년여 만에, 귀농사업이 시행된 2009년으로 치면 10년 만에 처음 이뤄졌다. 국무조정실은 귀농사업의 위법·위규 사항이 귀농지원을 하는 전국 지자체에 만연해 있을 것으로 보고 정부와 광역지자체에 전수조사를 지시했다.

◆명품 쇼핑에 외제차 수리비까지… 청년 창업농들도 ‘도덕적 해이’

귀농지원금을 허위로 받거나 악용하는 유형도 갖가지다. 2012년 한 귀농인은 충남 논산의 한 마을로 전입신고하고 창업자금 2억원을 지원받았으나, 정부 점검 결과 해당 주소지는 사람이 거주할 수 없는 논바닥으로 드러났다. 경기도 가평의 한 애견분양업체는 견사 신축에 필요한 시설자금의 경우 업체에 지급된다는 것을 노리고 귀농인의 귀농·귀촌 정부지원금을 받아 창업 귀농인에게 개와 사료를 공급하는 방식으로 사업을 확장했다. 이 지역 귀농자 16명 중 12명은 애견사업 종사자였는데, 이 중 8명은 동시에 같은 주소지로 전입한 애견분양업체 직원들이었다.

최근 증가하는 40세 미만 청년농부와 예비농업인들의 영농 초기 소득 불안정을 해소하기 위해 최장 3년간 월 최대 100만원을 지원하는 영농정착금 전용 사태는 더 심각하다. 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 바른미래당 정운천 의원이 농협은행으로부터 받은 영농정착지원금 사용 내역에 따르면 청년 창업농 1568명에게 농협 직불카드 형태로 지원한 44억8245만원 중 관련 분야에 사용된 지원금은 12%인 5억3134만원에 불과했다. 대부분 명품 구입과 벤츠 수입차량 수리비, 술값, 미용·학원비, 과태료 납부 등에 사용한 것으로 드러났다. 심지어 허위로 결제해 현금화하는 일명 ‘카드깡’이 의심되는 사용 실적도 확인됐다.

◆유치 때만 ‘펑펑’ 사후관리는 ‘나 몰라라’… 정부 제도 개선은 ‘하세월’

농식품부는 실태조사를 통해 중대 위반행위 308건, 112억4000만원을 환수대상으로 꼽았다. 하지만 지난달까지 완료한 환수처리는 183건, 53억4500만원으로 절반 수준에 불과했다. 해수부와 산림청은 환수 규정 미비나 사안의 경미성 등을 이유로 자금회수 없이 경고에 그친 것으로 확인됐다. 각 지자체도 문제 사업을 제때 시정하지 않고 담당 공무원에 대한 징계 수위마저 대부분 최고 ‘훈계’로 마무리했다. ‘솜방망이 처벌’이라는 비판의 목소리가 나오는 이유다.

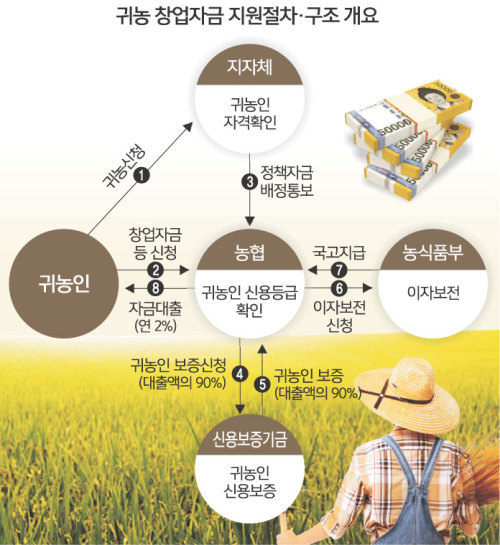

국무조정실은 지난해 실태점검 이후 문제점을 바로잡고 제도개선에 나서겠다고 밝혔다. 이에 전국 귀농 지자체는 올해 들어 업계 전문가 등이 참여하는 심사위원회를 통해 융자금 지원 대상자를 선정하고 있다. 정부도 부정수급을 방지하기 위한 귀농창업자금 정보시스템을 도입하고 지자체가 교육실적을 허위로 인정하는 사례를 막기 위해 농업인력포털에 귀농인 등록을 의무화했다.

그러나 지원 대상자들이 융자·보조금을 받은 뒤 다시 도시로 떠나는 ‘먹튀’나 목적 외 사용금에 대한 환수·제재 등 사후관리를 위한 제도 개선은 여전히 이뤄지지 않고 있다. 관련 법령이 국회에 발의된 이후 아직 처리되지 않고 있다는 이유에서다.

국회 농림축산식품해양수산위원회 김현권 의원(더불어민주당)은 “귀농·귀촌 정부지원금이 법의 사각지대로 인해 누수돼 혈세 낭비와 선의의 귀농인에 대한 피해로 확산하고 있다”며 “사후심사를 강화하고 귀농지원사업 등으로 제도적 재편을 서둘러야 할 것”이라고 말했다.

전주=김동욱 기자, 이창훈 기자 kdw7636@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 스마트 경로당](http://img.segye.com/content/image/2025/05/14/128/20250514519361.jpg

)

![[세계타워] 유권자와의 약속을 지켜라](http://img.segye.com/content/image/2025/05/01/128/20250501514503.jpg

)

![[세계포럼] 민주주의 위협하는 정치와 사법](http://img.segye.com/content/image/2019/09/24/128/20190924514599.jpg

)

![[기고] 연구로 수출시대 연 ‘수많은 헌신’ 기억하자](http://img.segye.com/content/image/2025/05/14/128/20250514519272.jpg

)