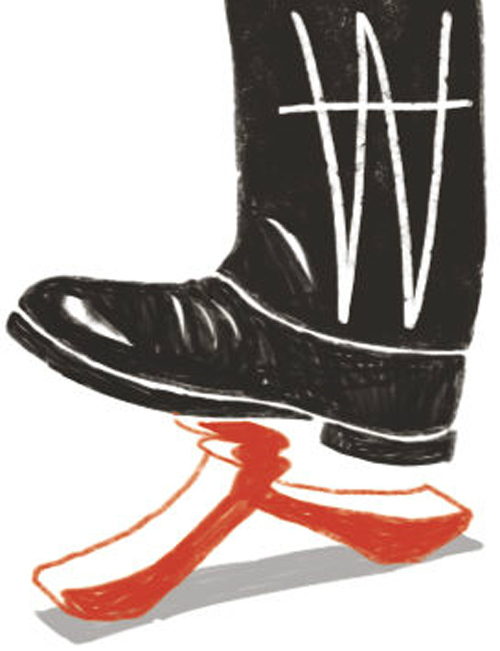

사회 상류층의 도덕적 의무를 당연하게 여기고, 그들 스스로도 적극적인 기부활동과 사회 환원을 펼치기 위해 노력하는 선진국과는 달리 한국사회에서는 이런 모습을 찾아보기 어려웠던 게 사실입니다. 오히려 현재 가지고 있는 부(富)와 권력을 그저 당연시하고, 악용하려는 모습이 주를 이뤘습니다.

사회 전반적으로 커다란 변화가 요구되는 가운데 ‘노블리스 오블리주’ 정신이 제대로 실현되는 지에 대해서도 주목해야 한다는 목소리가 높아지고 있습니다. 우리 사회의 '노블리스 오블리주'를 바라보는 다양한 시선에 대해 살펴봤습니다.

이제 다시 새로운 출발을 준비하는 우리나라에서 과연 ‘노블리스 오블리주’도 실현될 수 있을까.

전체 90%는 ’노블리스 오블리주’가 필요하다고 답했지만, 현재 제대로 실천되고 있다는 의견은 단 4%뿐이었다.

‘노블리스 오블리주’ 실천 방법으로는 투명한 납세를 첫 손에 꼽았다.

10명 중 8명은 우리나라의 저조한 사회적 신뢰는 상류층의 자기 이익추구 때문이라고 생각했다.

절반 가량은 대부분의 상류층들은 실력 보다는 운이나 편법으로 성공했다고 바라봤다.

시장조사전문기업 엠브레인 트렌드모니터가 전국 만 19~59세 성인남녀 1000명을 대상으로 노블리스 오블리주 관련 설문조사를 실시한 결과 사회 고위층이나 지도층, 부유층과 같이 높은 사회적 신분을 가진 기득권층에게 요구되는 도덕적 의무를 뜻하는 노블리스 오블리주가 국내에서는 거의 실천되지 않고 있는 것으로 집계되었다.

먼저 한국사회에 노블리스 오블리주의 정신이 필요하다는 의견에는 대부분이 공감하는 모습이었다. 전체 10명 중 9명(90%)이 노블리스 오블리주가 우리사회에 필요하다고 응답한 것으로, 특히 여성과 40대가 그 필요성을 더욱 높게 평가하고 있었다. 또한 자신의 계층수준을 어떻게 바라보느냐와 관계없이 기득권층에게 상당한 수준의 도덕적 의무가 뒤따라야 한다는데 이견이 없어 보였다.

하지만 이런 사회적 기대와 달리 실제 노블리스 오블리주 정신을 찾아보긴 쉽지 않다는 게 대체적인 평가였다. 전체 응답자의 단 4%만이 한국사회에서 노블리스 오블리주가 잘 실천되고 있다고 응답한 것이다. 반면 전체 77.8%는 노블리스 오블리주의 실천이 잘 이뤄지지 않고 있다는데 동의하지 못하고 있었다.

◆"韓에 존경할만한 높은 교양 지닌 상류층 많다" 7%뿐

노블리스 오블리주를 실천하지 않는 상류층을 바라보는 사람들의 시선이 결코 좋을 리 만무했다. 우리사회의 노블리스 오블리주 관련 전반적인 인식 평가 결과, 우리나라에는 존경할만한 높은 교양을 가진 상류층이 많다는 의견은 전체 7%에 불과한 것으로 조사되었다. 2015년 조사(8.6%)에 비해서도 더 낮아진 결과로, 상류층에 대한 사회적 자본이 매우 낮은 수준에 머물고 있다는 것을 잘 보여준다.

실제 한국사회의 상류층이 많은 사람들로부터 존경을 받고 있다고 생각하는 응답자도 5.5%에 불과했다. 상류층이 자신의 사회적 의무를 다하고 있고(2.3%), 사회에서 누리는 만큼 사회에 의무를 다하는 훌륭한 상류층이 많다(7.8%)는 평가도 거의 드물었다. 또한 상류층이 국가가 위기에 처할 때 솔선수범하고(3.8%), 자식들에게 엄격하고, 공정한 교육을 시킨다(9.4%)고 생각하는 사람들도 매우 적었다.

그에 비해 법을 위반한 경우에만 사회적 기부를 약속한다는 것이 일반적인 인식(66.3%)이었다. 다른 한편으로는 상류층이 여론을 주도하고 있다는 시각에 공감하는 의견이 많았다. 전체 응답자의 73.5%가 한국사회의 상류층이 현재 대부분의 여론을 주도하고 있다고 응답한 것으로, 특히 30대(81.6%)의 이런 시각이 가장 뚜렷했다.

◆전체 82.5% "사회적 신뢰 매우 낮은 이유, 상류층의 자기 이익추구 때문"

상류층을 향한 비판은 주로 지나친 사익(私益) 추구와 불평등한 부의 세습에서 비롯되는 것으로 드러났다. 한국사회의 상류층이 자신의 이익에 민감하다는 의견에는 전체 10명 중 9명(90.4%)이 공감했으나, 공공의 이익을 늘리기 위해 노력하고 있다는 시각(5.7%)은 소수만이 가지고 있었다.

상류층이 자신들의 이익 추구에만 몰두하고 있다는 인식이 그만큼 강한 것으로, 전체 응답자의 82.5%는 우리나라의 사회적 신뢰가 매우 낮은 이유를 상류층의 지나친 자기 이익 추구 때문이라고 바라보기도 했다.

가진 자들의 끝없는 탐욕이 각종 비리와 부정부패를 만들어내고, 사회적 불평등을 야기한다는 인식이 공공연한 것으로 보여진다. 우리사회의 낮은 사회적 신뢰의 원인을 상류층의 이익추구에서 찾는 모습은 30~40대에서 더욱 두드러지고 있었다.

◆10명 중 2명만 재벌가 '부의 대물림' 당연하게 생각

부의 축적과 대물림이 공정하지 못한 방법으로 이뤄지고 있다는 비판도 상당한 수준이었다. 절반 이상(56.8%)이 우리나라의 상류층들은 대부분 자신의 실력보다는 운이나 편법으로 성공한 사람들이라고 바라본 것으로, 이런 시각은 연령이 높을수록 보다 뚜렷했다. 부모나 조상의 부와 명예를 물려받아 성공했을 것이라는 생각을 가진 응답자도 10명 중 8명(80.8%)에 달했다.

반면 상류층이 대부분 자신들의 노력으로 성공한 사람들이고(5.9%), 부를 축적하는 과정이 투명하며, 공정하다(2%)는 시각을 찾아보기는 어려웠다. 이같은 인식을 반영하듯 대부분의 사람들은 상류층의 ‘부의 대물림’을 당연하게 생각하지 않는 모습이었다.

재벌들의 재산은 그들의 노력으로 형성된 것이기 때문에 자식들에게 물려주는 것이 당연하다는 의견이 전체 19.2%에 그친 것이다. 다만 20대(34.8%)의 경우에는 자식들에게 부를 물려주는 것이 당연하다는 의견이 상대적으로 많은 특징을 보여 일종의 ‘부러움’을 내비치기도 했다.

◆상류층에 속하는 개별 집단의 도덕수준 '글쎄'

한국사회의 상류층에 속하는 개별집단의 도덕적 수준도 굉장히 낮게 평가되었다. 각각의 집단이 얼마나 도덕적이라고 생각하는지를 물어본 결과, 집단에 관계 없이 도덕적이라는 평가가 매우 드문 것으로 나타난 것이다.

그 중에서도 도덕성을 가장 의심 받는 집단은 '국회의원' 등 정치인이었다. 국회의원 및 정치인이 도덕적인 편이라고 바라보는 응답자는 단 1.3%에 불과해 기존 정치권에 대한 사회적인 불신이 얼마나 심각한지를 잘 보여줬다.

물론 재벌·대기업 임원(1.7%)과 재벌가 사람들(1.7%), 고위 공무원 및 관료(2.1%), 판검사 및 변호사 등의 법조인(6.1%), 언론인(6.9%)이 도덕적이라는 시선을 찾아보기 어려운 것도 매한가지였다.

상대적으로 연예인 및 연예계 종사자(8.3%)와 의사 및 교수 등 전문가 집단(8.8%)이 도덕적이라는 의견이 개중에는 많은 편이었지만, 이마저도 전체 10명 중 1명에도 미치지 못하는 수준이었다.

이런 평가는 선진국을 바라보는 시선과는 사뭇 달랐다. 흔히 사회적 신뢰가 높다고 여겨지는 국가들의 경우 어떤 사람들이 주도적으로 노블리스 오블리주를 실천하고 있다고 생각하는지를 묻는 질문에 대부분 국회의원·정치인(63.8%·중복응답)과 고위 공무원·관료(49.2%), 재벌가 사람들(48.9%)을 꼽은 것이다. 정치인과 공무원, 기업가들이 노블리스 오블리주를 몸소 실천하기 위해 노력하는 선진국의 사례를 보면서 상당수의 사람들이 부러움을 느낄 것으로 예상된다.

◆노블리스 오블리주 실천방법, '투명한 납세' 주로 꼽아

노블리스 오블리주를 실천하는 중요한 첫걸음으로는 ‘투명한 납세’(87.1%·중복응답)를 꼽는 사람들이 압도적으로 많았다. 벌어들이는 소득만큼 그에 따른 세금을 납부하는 것이 당연함에도 불구하고, 우리사회의 상류층들은 이를 교묘하게 피해왔다는 인식이 그만큼 강하다는 것을 보여주는 결과로 읽을 수 있다. 특히 50대(92%)가 투명한 납세의 필요성을 보다 많이 강조하는 모습이었다.

또한 지금 하고 있는 일에 대한 투명성과 전문성을 높이는 것이 노블리스 오블리주를 실천하는 방법이라는 의견(76.1%)도 많아, 전반적으로 정직하고 투명한 사회에 대한 바람이 크다는 것을 확인할 수 있었다.

// 아울러 저소득층 및 소외계층에 대한 직접기부(54.2%)와 다양한 금전 기부(42.4%)와 같이 '부의 사회환원'을 촉구하는 목소리도 상당했다. 그밖에 재능기부(26.1%)와 자선행사 참여(25.9%), 봉사단체의 홍보활동(24.6%)을 통해 노블리스 오블리주를 실천해야 한다는 의견이 뒤를 이었다.

◆62.1% "상류층에게 도덕성 요구하는 사회적 분위기 형성될 것"

한편 지난 정권의 국정 농단 사태를 목도한 시민들은 향후 기득권층에게 보다 엄격한 도덕적 잣대를 들이밀 것으로 예상되었다. 전체 응답자의 62.1%(동의율)가 앞으로 상류층에게 도덕성을 요구하는 사회적 분위기가 형성될 것이라고 바라본 것으로, 특히 30대의 동의율(65.6%)이 가장 높게 나타났다.

또한 10명 중 6명은 납세의 의무(60.8%)와 정직함(59.2%), 책임과 의무(58.2%), 공정하고 투명한 일 처리(56.8%)를 지켜야 한다는 사회적 분위기가 커질 것이라는 데도 공감했다. 그밖에 일반인과의 동일한 법 적용(52.2%), 높은 세금(49.3%), 합리적인 의사 결정(45.9%), 타인에 대한 배려(45.7%), 솔선수범(44.2%)에 대한 요구가 커질 것이라는 시각도 절반 가량이 가지고 있었다.

그만큼 대한민국이 공정하고, 투명한 사회로 발전해 나가기 위해서는 사회 고위층이나 지도자 등 기득권 세력이 먼저 앞장서서 이러한 사회적 책임을 다해야 한다는 인식이 전반적으로 커지고 있다는 것을 보여주는 것이라고 할 수 있다.

김현주 기자 hjk@segye.com

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 대만의 과도한 ‘표기 생트집’](http://img.segye.com/content/image/2025/12/11/128/20251211519628.jpg

)

![[기자가만난세상] 서투름의 미학… 배우는 중입니다](http://img.segye.com/content/image/2025/12/11/128/20251211519591.jpg

)

![[세계와우리] NSS의 침묵과 한국의 역할](http://img.segye.com/content/image/2025/12/11/128/20251211519617.jpg

)

![[삶과문화] 세상의 끝서 만난 문학 축제](http://img.segye.com/content/image/2025/12/11/128/20251211519573.jpg

)