A씨는 오랫동안 사건 현장에서 잔뼈가 굵은 베테랑 형사다. 지난해 3월 경기도 수원에서 부부를 살해하고 금품을 강취해 달아난 범인을 사건 발생 4시간 만에 붙잡았다. 경기지방경찰청이 매달 선정하는 ‘으뜸형사상’에 이름을 올린 것만 네 번이다. 어지간한 살인사건 현장에는 무덤덤할 법도 하지만 올해 4월 ‘오원춘 사건’ 이후 말 못할 장애가 생겼다.

사람의 사체를 가축 도륙하듯 수백점 살점으로 잘라놓은 장면, 피해자가 겪었을 고통이 끊임없이 머릿속을 맴돌면서 정신장애를 앓고 있는 것이다. 여기에 피해를 막지 못했다는 죄책감이 더해져 밤마다 수면제를 입에 털어넣어야 하는 상황이다. 악몽에 이은 발작증세도 시작됐다. 급기야 스트레스성 위염과 장염, 혈변 등 몸에 이상이 왔고 병원을 찾는 날이 잦아졌다.

하지만 밤낮이 따로 없는 근무여건은 마음의 병까지 돌볼 틈을 주지 않는다. 경찰이 시행 중인 심리상담도 받았지만 기대했던 것과는 달랐다. 그는 “큰 맘 먹고 정신과 진단을 받아볼까 생각했지만, 시간도 없을뿐더러 혹시나 무슨 증세가 나올까봐…”라며 말을 흐렸다. 형사일을 그만둬야 할지 모른다는 두려움과 ‘정신적·육체적 고통을 극복해야만 형사가 된다’는 뿌리 깊은 정서도 적극적인 치료를 망설이게 하는 요인이다.

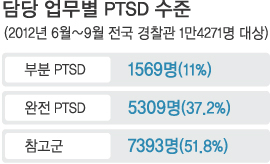

경찰이 PTSD에 시달리는 일이 늘고 있다. 경찰청이 최근 국회 행정안전위원회 민주통합당 박남춘 의원에게 제출한 ‘전국 경찰관 스트레스 조사(6∼9월)’ 자료에 따르면 전체 응답자 1만4271명 가운데 ‘PTSD를 겪고 있는(완전 PTSD)’ 경찰관이 5309명(37.2%)에 달했다. ‘PTSD를 보유한(부분 PTSD)’ 경찰관도 1569명(11%)으로 나타났다.

경찰이 PTSD에 시달리는 일이 늘고 있다. 경찰청이 최근 국회 행정안전위원회 민주통합당 박남춘 의원에게 제출한 ‘전국 경찰관 스트레스 조사(6∼9월)’ 자료에 따르면 전체 응답자 1만4271명 가운데 ‘PTSD를 겪고 있는(완전 PTSD)’ 경찰관이 5309명(37.2%)에 달했다. ‘PTSD를 보유한(부분 PTSD)’ 경찰관도 1569명(11%)으로 나타났다.

검시관 업무를 맡고 있는 여자 경찰 B씨도 상황이 비슷하다. 7년째 변사체의 사인 분석을 맡고 있는 그는 2008년 혜진·예슬양 사건을 접한 이후 불면증과 발작 증상에 시달리고 있다. 딸 같은 피해아동들이 처참한 시신으로 발견됐던 5년여 전 장면이 아직도 떠오른다. 그는 “스트레스성 폐렴으로 병원 신세를 진 것만 세 번”이라고 털어놨다.

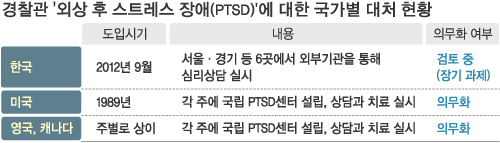

경찰은 지난 9월부터 전국 16개 지방청 가운데 서울·경기 등 6곳에 심리상담 외부기관을 지정, 희망자를 대상으로 무료 심리상담을 지원하고 있다. 올해만 600여명이 이 서비스를 받을 것으로 예상된다. 하지만 2010년 시범실시를 거쳐 꾸준히 확대한 것이 이 정도인 데다 상담만으로는 치료 효과를 기대하기 어렵다는 지적이다. 상담을 받아본 경찰관들은 “어려운 점, 힘든 점을 토로하고 나니 끝나더라”며 머리를 저었다.

표창원 경찰대 교수(경찰행정학)는 “미국·캐나다·영국 등은 전체 경찰관을 상대로 주기적으로 상담을 실시하고 그 결과에 따라 치료와 휴식을 법으로 보장한다”면서 “우리나라도 하루속히 법제화를 검토해야 한다”고 말했다.

오영탁 기자 oyt@segye.com

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 호류지](http://img.segye.com/content/image/2026/01/14/128/20260114518582.jpg

)

![[세계타워] 견제와 균형이라는 이름의 공백](http://img.segye.com/content/image/2025/11/19/128/20251119518380.jpg

)

![[세계포럼] 국방비 펑크와 무인기 ‘호들갑’](http://img.segye.com/content/image/2025/09/10/128/20250910520139.jpg

)

![[오철호의플랫폼정부] 누가 사회를 지배하는가](http://img.segye.com/content/image/2026/01/14/128/20260114518515.jpg

)