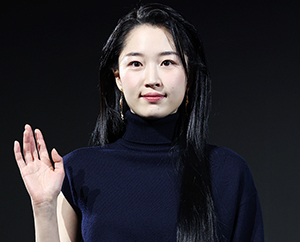

“역사가 뒤집혀 알려져 있는 경우는 고려사에서 가장 많이 발견됩니다. 기억하고 싶지 않은 역사이지만 과거를 정확히 알아야 현재에 대처하고 미래를 예측할 수 있습니다. 그래서 역사를 배우는데 한국 고교에서는 역사가 선택과목이라니 정말 어이가 없어요.” 진명출판사를 통해 ‘완간 고려왕조실록’을 펴낸 재미사학자 백지원씨(사진)의 설명이다. 세계일보와 전자메일로 인터뷰한 백씨는 “고려사야말로 적은 사료에도 불구하고 흥미진진한 얘기들이 많다”면서 “엄격한 신분사회였던 조선 시대에 비해 신분의 이동이 비교적 자유로운 호연지기 사회였으나 실상이 제대로 알려지지 않았다”고 말했다. 저자의 지적은 이어졌다.

“당시 묘청이 들고나온 주장은 단지 도참설에 의거한 것이었고, 그의 주장은 현실성이 없었습니다. 묘청은 자신의 주장을 관철하기 위하여 거짓을 주저하지 않은 그저 그런 인물이었지만, 한말 민족주의 사학자 단재 신채호가 묘청의 북벌 주장을 ‘일천년래 사건’이라고 주장해 큰 인물로 덧칠됐습니다.” 백씨는 신돈에 대해서는 다른 설명을 했다.

“당시 묘청이 들고나온 주장은 단지 도참설에 의거한 것이었고, 그의 주장은 현실성이 없었습니다. 묘청은 자신의 주장을 관철하기 위하여 거짓을 주저하지 않은 그저 그런 인물이었지만, 한말 민족주의 사학자 단재 신채호가 묘청의 북벌 주장을 ‘일천년래 사건’이라고 주장해 큰 인물로 덧칠됐습니다.” 백씨는 신돈에 대해서는 다른 설명을 했다.

“반면 신돈은 억울한 경우입니다. 신돈의 개혁은 고려사 전체를 통하여 가장 혁신적인 것이었고 그의 개혁이 고려의 마지막 희망이었습니다. 그러나 기득권을 빼앗긴 사대부들의 집단 반발과 신돈의 인기를 시기한 공민왕의 질투가 그를 죽였습니다. 신돈의 개혁이 실패로 끝난 후 고려는 멸망으로 치달았고, 유교를 건국 이념으로 내세운 조선조에 들어와 불교는 가장 멸시 받는 집단이 됐습니다.”

저자는 조선에 대한 상당한 부정적인 시각을 내보였다. “쿠데타에 성공한 조선 건국 세력들이 자신들의 역모를 합리화하기 위하여 내세운 ‘우창비왕설’(우왕과 창왕은 공민왕의 자식이 아니고 신돈의 자식이기 때문에 그들을 폐하고 살해한 것은 정통 왕조를 복원하기 위한 수순이라는 주장)의 진원지가 신돈이기 때문에 사서에서는 사실대로 적지 않고 멋대로 기술한 것이죠.” 특히 저자는 고려사 가운데 가장 왜곡된 부분이 대몽항쟁 부분이라고 적시했다.

저자는 조선에 대한 상당한 부정적인 시각을 내보였다. “쿠데타에 성공한 조선 건국 세력들이 자신들의 역모를 합리화하기 위하여 내세운 ‘우창비왕설’(우왕과 창왕은 공민왕의 자식이 아니고 신돈의 자식이기 때문에 그들을 폐하고 살해한 것은 정통 왕조를 복원하기 위한 수순이라는 주장)의 진원지가 신돈이기 때문에 사서에서는 사실대로 적지 않고 멋대로 기술한 것이죠.” 특히 저자는 고려사 가운데 가장 왜곡된 부분이 대몽항쟁 부분이라고 적시했다.

“몽골군이 침공했던 고려 후기는 무신정권이 통치하던 비왕권 시대였습니다. 몽골의 1차 침공 다음해인 1232년 무신정권의 수장 최우는 고려 조정을 이끌고 강화도로 도망쳤습니다. 이미 정규군은 모두 붕괴되어 침공군과 전투할 병력은 본토에 더 이상 존재하지 않았으며, 당시 병력이라고 부를 수 있는 것은 최우가 강화로 끌고 도망친 사병인 도방 병력 수천 명(3000∼4000명 추정)과 야별초(후에 삼별초로 재편됨) 병력 약간뿐이었습니다.” 그는 고려가 몽골에 맞섰다는 것은 어불성설이라고 일갈했다.

|

| ◇1230년대 몽골 침략군에 맞서 지금의 용인시인 경기도 처인성에서 민중들이 한 몸이 돼 격퇴하는 장면을 그린 ‘처인성 전투” 그림. |

|

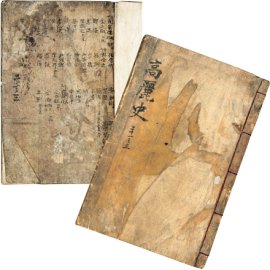

| ◇조선 말 안정복이 지은 ‘고려사’ 표지(오른쪽)와 속지. |

흔히들 고려와 고구려를 동질 국가로 보는 데 대해서도 저자는 분명히 한계를 지었다. “고려와 고구려는 사실 평면적인 비교 대상이 못 됩니다. 고려는 건국 이후 내내 송, 요, 금, 원, 명 등에 사대하는 소국이었고, 고구려가 본격적으로 성장한 시기는 강국들이 주변에 존재하지 않았습니다. 고구려는 본격적으로 성장할 시기에 중국이 오호십륙국시대의 난세여서 대국으로 성장할 주변 여건이 주어졌던 반면에 고려는 그런 기회가 없었죠. 고려는 문치 위주였으나 고구려는 군사 국가였습니다.” 그는 “실질적으로 한반도 통일을 이루고 후손에게 가장 많은 유산을 남긴 나라가 고려다. 삼국시대와 조선시대 사이에서 고려는 새롭게 조명을 받아야 한다”고 강조했다.

정승욱 선임기자 jswook@segye.com

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 한국 부자의 기준](http://img.segye.com/content/image/2025/12/14/128/20251214508711.jpg

)

![[특파원리포트] 中 공룡 유통사들 유럽 공습](http://img.segye.com/content/image/2025/12/14/128/20251214508707.jpg

)

![[김정식칼럼] 토지거래허가제의 득실](http://img.segye.com/content/image/2025/12/14/128/20251214508692.jpg

)

![[심호섭의전쟁이야기] 북베트남은 어떻게 승리했을까](http://img.segye.com/content/image/2025/12/14/128/20251214508699.jpg

)