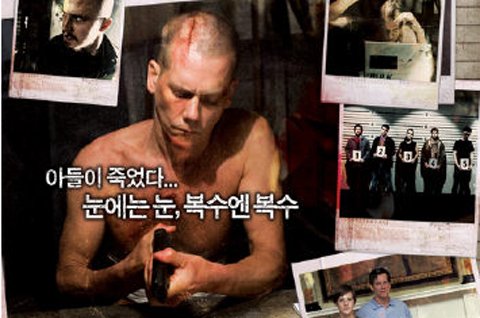

보험사 고위 간부인 닉(케빈 베이컨)은 해마다 아이들의 생일을 꼬박꼬박 챙기며 가정의 화목을 이끌어온 자상한 성품의 아버지다. 프로 아이스하키 선수가 되겠다는 큰아들의 의견에 굴곡이 심한 인생보다는 법조인처럼 평탄한 장래를 생각해 보라고 권할 만큼 매사 안전한 길을 지향한다.

하지만 아들의 출전 경기를 지켜보고 돌아오는 길에 들른 주유소에서 닉은 갑작스런 갱단의 습격에 아들을 잃고 만다. 유일한 목격자 자격으로 법정에 출두했으나 “가장 중요한 증거물인 칼이 발견되지 않았다는 점과 용의자의 옷에 묻은 피는 용의자의 것이라는 점, 목격자 또한 부자관계인 자신뿐인 점 등을 적용해 볼 때 아들을 살해한 용의자가 고작 1∼3년의 실형을 살고 나올 것”이라는 검사 측 조언을 듣는다.

단지 갱단 가입을 위한 통과의례를 치르기 위해 자신의 아들을 죽인 범인의 반성 없는 태도를 지켜보던 닉은 스스로 응징을 결심하고 증언을 번복한다. 결국 자신의 손으로 범인을 처단한 닉은 일상으로 돌아오지만 복수는 복수를 낳는 법, 갱단은 일가족을 몰살하겠다는 경고를 띄우고 닉을 조여온다.

어느 경우에도 폭력은 정당화될 수 없다. 그러나 왠지 복수를 단행하는 아버지 닉이 밉지 않다. 존 웨인의 정통 서부극에 나오는 보안관을 보듯 미더워 보이기까지 한다. 영화는 어쩌면 현대 미국 사회의 흉흉함 속에서 서부시대 개척정신을 가진 아버지상을 찾는지도 모른다. 슈퍼맨이나 배트맨이 아니라 내 가정쯤은 내가 지키는 ‘영웅’을 이야기하는 눈치다. 그래서 ‘40대 중반이나 50대 초반으로 보이는 아버지가 과연 갱단을 상대로 복수전을 치를 수 있을까’라는 의문은 더 이상 중요치 않다. 자신을 스스로 지키고 정의를 위해 나서는 정신, 이는 9·11테러 이후 공포감에 위축된 미국인들에게 고하는 메시지다.

영화는 속도감이 느껴지는 골목 추격 신부터 긴장감을 한껏 고조시킨다. 주인공 닉이 갱단에게 쫓기는 신은 기계실과 주방을 거쳐 건물 옥상 주차장까지 이어지는데, 숨이 막힐 듯한 긴박감 속에서도 자신을 끝까지 쫓아온 갱이 한 명뿐이라는 사실을 알고는 몸을 피하기보다는 금세 눈을 번득이며 반격의 기회를 엿보는 닉의 모습에선 수컷의 근성과 함께 죽은 아들에 대한 강렬한 부성애가 느껴진다.

집으로 쳐들어온 갱단이 이들을 보호하던 경찰마저 죽이고 가족을 몰살하는 장면과 의식을 잃은 채 병상에 누워 있던 닉이 두 눈을 부릅뜨고 갑자기 일어나 분노를 폭발하는 장면은 지극히 할리우드 스타일을 답습하는 대목이다. 하지만 이는 관객의 분노와 흥분을 점층적으로 끌어올리는 구실을 톡톡히 해낸다.

갱단의 두목 빌리(가렛 헤드룬드)가 자신의 아버지 본즈(존 굿먼)를 죽이는 장면은 주인공 닉의 복수에 정당성을 부여하고자 배치한 영화적 장치이다. 본즈가 비록 불법무기판매상이자 마약중개자였다 할지라도 자식이 아버지를 죽이는 패륜을 그려 빌리의 캐릭터를 철저히 악의 화신으로 몰아갈 필요가 있었기 때문이다. 선악 대비를 보다 강렬히 하고 악당은 반드시 응징되어야 할 대상임을 명시하는 것이다.

갱단의 은신처는 버려진 정신병원이다. 이는 “온 세상이 카오스(혼동) 상태”라는 주인공 닉의 말을 받쳐주는 공간적 배경이다. 주인공은 이곳을 응징의 장소로 삼았다. 악의 근원지에서 악을 처단한다는 것이다. 따라서 닉과 빌리의 최후 대결은 서부 영화처럼 권총을 뽑아든 1대 1 방식이다. 물론 악당의 비겁함을 강조하기 위해 악당 한 명이 더 끼어들지만.

영화는 경찰의 무능과 법제의 나약함을 꼬집는 것도 잊지 않는다. ‘수배령을 내렸으니 안심하라’는 경찰의 말은 이내 곧 가족이 몰살당하는 결과를 불러온다. 말뿐인 공권력을 비꼬고 있다. 사랑하는 사람들, 내 가족을 지키기 위해서라도 내가 직접 나서야 한다는 것을 부각시킨다.

폭력은 정당화될 수 없다. 그러나 ‘우리는 지금 너무나 나약해지지는 않았는가’를 영화는 묻고 있다. ‘데스 센텐스’는 멀리 있는 적군과 싸우는 이야기가 아니라 우리 주변의 악과 싸운다는 점에서 공감을 얻는다.

김신성 기자 sskim65@segye.com

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 한국 부자의 기준](http://img.segye.com/content/image/2025/12/14/128/20251214508711.jpg

)

![[특파원리포트] 中 공룡 유통사들 유럽 공습](http://img.segye.com/content/image/2025/12/14/128/20251214508707.jpg

)

![[김정식칼럼] 토지거래허가제의 득실](http://img.segye.com/content/image/2025/12/14/128/20251214508692.jpg

)

![[심호섭의전쟁이야기] 북베트남은 어떻게 승리했을까](http://img.segye.com/content/image/2025/12/14/128/20251214508699.jpg

)