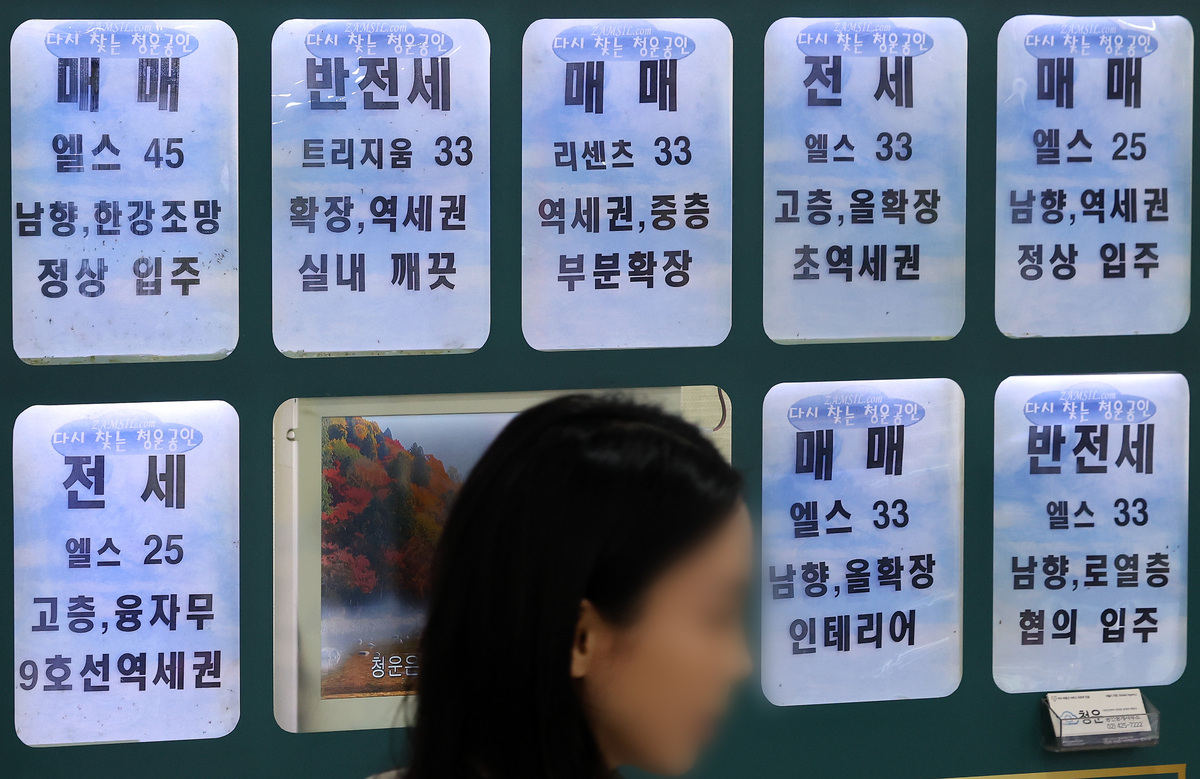

“세입자 보호” 취지지만 “전세·월세 공급 위축” 우려

정부가 15일 서울 전역을 규제지역으로 다시 묶는 ‘10·15 주택시장 안정화 대책’을 내놓은 가운데, 불과 2주 전 발의된 ‘세입자 9년 거주권 보장’ 법안이 뒤늦게 알려지며 시장의 이목이 쏠리고 있다.

한창민 사회민주당 의원이 지난 2일 대표발의한 ‘주택임대차보호법 일부개정법률안(의안번호 13489)’에는 세입자에게 최장 9년간 동일 주택 거주를 보장하는 내용이 담겼다. 이 법안에는 윤종군 더불어민주당, 정춘생 조국혁신당, 염태영 더불어민주당, 최혁진(무소속), 윤종오 진보당, 정혜영 진보당, 신장식 조국혁신당, 전종덕 진보당, 손솔 진보당 의원이 함께 했다.

◆“전세사기·갭투자 근절”… 제안 배경은 ‘보호의 전면 강화’

한 의원은 제안 이유에서 “전세사기와 보증금 미반환이 늘어나면서 ‘전세포비아’라는 신조어까지 생겼지만, 현행법은 이를 제대로 반영하지 못하고 있다”며 “법의 빈틈을 악용한 전세사기 구조를 근본적으로 차단할 필요가 있다”고 밝혔다.

개정안은 단순한 거주기간 연장을 넘어, 임차인의 권리 발생 시점을 ‘다음날 0시→그날 0시’로 앞당기고, 보증금 미반환 시 소송 없이 직접 경매를 청구할 수 있도록 하는 경매청구권 신설, 보증금 상한(주택가격의 70% 이하), 임대인 정보공개 의무 강화, 양도 시 새 임대인 정보 사전 통보제 도입 등의 조항을 함께 담았다

한 의원은 “확정일자만으로는 세입자 보호가 불충분하다”며 “주택임대차등기 활성화를 통해 임차인 권리를 실질적으로 보장하겠다”고 강조했다.

◆“9년 임대 의무, 선의의 집주인까지 묶는다”

하지만 시장에서는 “취지는 공감하지만, 과잉입법”이라는 우려의 목소리가 나온다. 계약갱신권을 두 번까지 보장하면 임대인은 9년간 사실상 임차인을 내보낼 수 없게 돼, 임대료 현실화나 주택 수리·리모델링 계획이 어려워진다는 지적이다.

부동산 업계에서는 “장기거주 조항이 도입되면 임대인들은 신규 세입자를 기피하고, 임대차 계약을 단기화하거나 월세로 전환할 가능성이 높다”고 내다본다. 한 공인중개사는 “세입자 보호라는 이름으로 시장 유연성을 완전히 묶어버리면 전세 자체가 사라질 수 있다”고 말했다.

◆“임대차 3법 후폭풍도 가시지 않았는데…”

전문가들은 “2020년 ‘임대차 3법’ 도입으로 이미 시장 경직과 전월세 전환이 진행 중인데, 9년 거주권은 이를 가속화할 수 있다”고 경고한다.

한국주택정책학회 관계자는 “4년 보장제도만으로도 전세 공급이 30% 이상 감소했다”며 “9년 보장은 사실상 시장 구조 자체를 바꾸는 개입”이라고 지적했다.

실제 KB부동산 통계에 따르면, 2020년 이후 서울의 전세 거래 비중은 45%에서 39%로 줄고 월세 거래 비중은 61%로 늘어났다.

전세 제도가 서서히 축소되는 가운데, 장기계약 의무까지 법으로 고정하면 임대차 시장의 회복 탄력성이 사라질 우려가 크다는 것이다.

◆“세입자 보호가 전세 축소로 돌아올 수도”

세입자를 보호하려는 법이 전세시장 위축과 월세 부담 증가로 이어질 가능성도 있다.

한 부동산 전문가는 “보호의 강도가 지나치면 시장이 스스로 방어기제를 작동시킨다”며 “임대차법의 목표는 ‘세입자 장기거주’보다 ‘임대인과 세입자 모두 예측 가능한 시장 질서’를 만드는 데 있어야 한다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 연명 의료 중단 인센티브](http://img.segye.com/content/image/2025/12/17/128/20251217518575.jpg

)

![[세계타워] 같은 천막인데 결과는 달랐다](http://img.segye.com/content/image/2025/12/17/128/20251217518533.jpg

)

![[세계포럼] 우리가 알던 미국이 아니라고?](http://img.segye.com/content/image/2025/09/10/128/20250910520139.jpg

)

![[열린마당] 새해 K바이오 도약을 기대하며](http://img.segye.com/content/image/2025/12/17/128/20251217518355.jpg

)