정부 2024년 쌀값 하락 방지용 20만t 수매

수요보다 많아 시장 수량 줄어 가격 올려

심리적 저항선인 20㎏당 6만원대 넘어

산업구조개혁 대책 원점서 재구축 절실

김밥 등 K푸드 인기에 가공쌀 소비 늘자

업체들 시중 쌀 구입나서 부족 현상 심화

가공용쌀 소비 2033년에 97만t 규모 예측

수요 증가대한 정부 대책 마련 목소리도

최근 넷플릭스 드라마 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 인기와 함께 우리 음식인 김밥이 관심받고 있다. 드라마 속 인물이 김밥 한 줄을 통째로 들고 베어 먹는 장면이 주목을 끌자, 해외에서는 이를 따라 하는 모습이 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 퍼졌다. 이에 발맞춰 국내외 업체들은 썰지 않은 김밥을 출시하기도 했다.

이 같은 K푸드의 인기로 쌀 소비가 늘고 있지만, 국내 쌀 시장에선 마냥 웃지 못하는 것이 현실이다. 쌀 소비가 생산량에 미치지 못하면서 생긴 ‘남는 쌀’ 문제가 해소될 것이란 기대와 달리, 냉동 김밥이나 즉석밥에 들어가는 가공용 쌀은 부족해서다.

◆‘쌀 소비’ 예측 실패로 가격↑

해마다 소비가 줄어드는 쌀은 수요와 공급을 조절하는 것이 과제다. 1인 가구의 증가와 함께 밥으로 끼니를 때우는 경우가 줄면서 쌀 소비는 지속해서 감소하는 추세다. 공급에 비해 수요가 줄면 가격은 내려가기 마련이지만, 최근 쌀값은 역설적이게도 급등하고 있다.

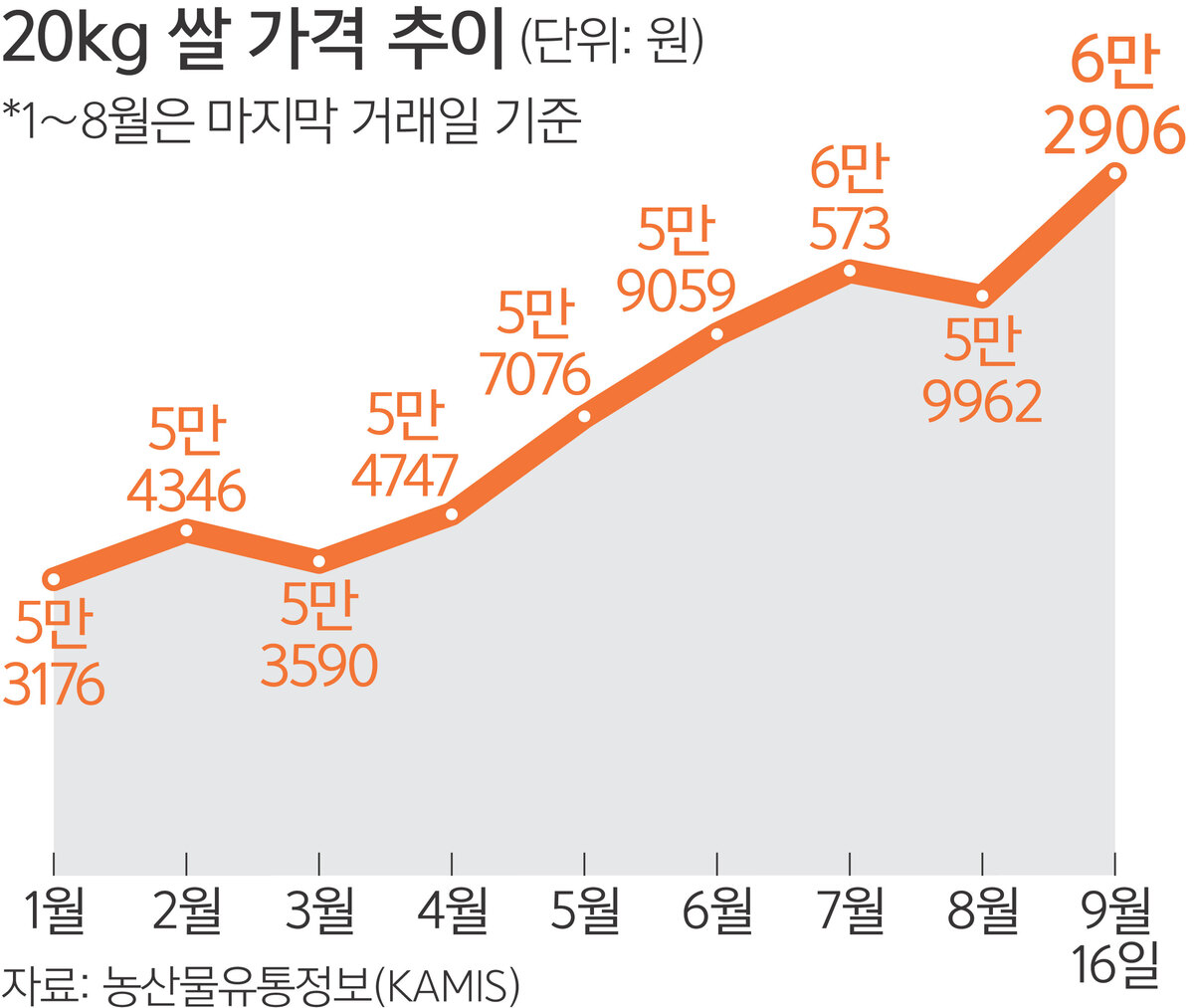

18일 한국농수산식품유통공사 농산물유통정보(KAMIS)에 따르면 이달 16일 기준 쌀 20㎏의 가격은 6만2906원으로 나타났다. 심리적 저항선인 6만원을 훌쩍 넘어선 것이다. 지난해(5만1099원)와 비교하면 1년 만에 23%나 급등했다.

쌀값이 지속해서 오른 것은 시장에서 거래되는 쌀이 부족해서다. 정부는 쌀 소비가 줄어드는 추세에 맞춰 거래량을 조절하고 있는데, 그 수요를 제대로 예측하지 못하면서 가격이 급등했다.

정부는 지난해 쌀값이 하락하는 것을 막겠다는 명목으로 쌀 20만t을 사들였다. 쌀의 시장격리 조치를 통해 쌀의 총량을 조절하면 쌀값을 방어할 수 있다는 계산에서다. 이 과정에서 정부는 실제 수요 대비 남는 쌀보다 더 많은 양의 쌀을 사들였다. 지난해 예상된 쌀 수요는 352만9000t이었는데, 생산량은 358만5000t이었다. 시장격리의 취지대로라면 정부가 5만6000t을 사들이는 것으로 충분했지만, 실제로는 20만t을 사들이면서 공급이 부족해졌다. 쌀이 남는데도 구하기 어려워지는 역설적인 상황이 벌어진 것이다. 결국 시장에서 거래되는 쌀의 총량은 수요 대비 부족해졌고 가격은 평년보다 큰 폭으로 올랐다.

냉동 김밥이나 즉석밥과 같은 가공용 쌀의 수요가 급증한 것도 쌀값 상승의 한 원인이다. 가공용 쌀의 수요는 국내는 물론 해외에서도 증가 추세에 있다. 국내에서는 1인 가구의 증가로 가공용 쌀 소비가 늘고 있고, 해외에선 냉동 김밥처럼 쌀이 들어간 K푸드가 인기를 얻고 있다.

가공용 쌀은 통상 1∼3년 묵은 쌀을 사용한다. 대신 가격은 ㎏당 1100원 수준으로 시장에서 거래되는 쌀보다 낮게 책정돼 있다. 반면 산지에서 구입할 경우 ㎏당 2000∼2200원 수준으로 정부양곡 대비 단가가 2배가량 비싸다. 가공용 쌀이 부족해지자 가공용 쌀로 냉동 김밥이나 즉석밥을 제조하는 업체들은 시중의 쌀을 사들였다. 대량생산을 하는 이들 업체가 시중의 쌀을 사들이자 쌀 부족 현상이 심화됐고, 이들 업체는 물론 일반 소비자도 비싼 값에 쌀을 사야 하는 상황에 내몰렸다.

◆쌀 시장 체질 개선 이뤄져야

정부는 지난해 ‘쌀 산업 구조개혁 대책’을 내놓으며 시장의 쌀 공급을 조절하겠다고 밝혔다. 즉석밥 등을 만드는 업체에 싼값에 공급하던 정부양곡을 차츰 줄이고, 대신 시중의 쌀을 구매하도록 유도하겠다는 취지에서다. 높아지는 가공용 쌀의 수요를 시중에서 유통되는 쌀로 분산시키겠다는 것이다. 정부는 가공용 쌀을 연간 35만t 공급했는데, 2029년까지 31만t으로 줄이겠다는 구상도 내놨다. 해마다 1만t가량의 공급을 줄이겠다는 것이다.

하지만 대책을 내놓은 이듬해 가공용 쌀의 부족이 심각해지면서 이 같은 정책은 힘을 잃었다. 정부가 예상했던 것보다 가공용 쌀의 수요가 견조했고, 그 반작용으로 쌀값이 크게 오르면서 시장의 혼란이 커진 것이다. 문제는 가공용 쌀의 수요가 앞으로도 높아질 가능성이 크다는 점이다. 한국농촌경제연구원은 2033년까지 가공용 쌀의 소비가 97만t까지 늘어날 것으로 예측했다. 지난해에만 봐도 가공용 쌀 64만4000t이 소비됐는데, 2000년의 49만2000t에 비하면 크게 늘었다. 앞으로 1인 가구가 늘면서 즉석밥과 같은 가공용 쌀의 수요가 늘어날 것으로 전망되는 만큼, 가공용 쌀에 대한 수요 예측이 정책 설계의 시작이라는 지적이 나오는 배경이다. 정부가 가공용 쌀에 대한 수요를 제대로 전망하지 못한다면, 당장 내년에도 쌀 부족 사태가 재현될 수 있는 셈이다.

결국 정부는 시장에 양곡을 추가로 공급했다. 지난달 3만t을 공급한 데 이어, 이달에 2만5000t을 추가 공급한 것이다. 통상 8월에 풀리는 조생종이 폭우의 영향으로 출하가 늦어졌는데, 시장의 공급이 부족해지자 정부양곡을 내놓기로 한 것이다.

일각에서는 정부가 쌀 공급만 조절할 것이 아니라, 늘어나는 가공용 쌀의 수요에 적극 대응할 필요가 있다는 지적이 나온다. 가공용 쌀의 공급가격은 시중의 쌀보다 낮은 편인데, 생산 비용이 낮은 쌀의 생산을 독려하는 방식으로 정책을 펼 필요가 있다는 것이다. 가공용 쌀을 기반으로 하는 산업이 정부양곡에 의존한 채 흔들리는 것은 산업 경쟁력 약화로 이어질 수밖에 없다는 지적이다. 실제 최근 국회에서 열린 ‘쌀 가공산업 발전과 식량안보 토론회’에 참석한 업계 관계자들은 쌀값이 크게 올라 납품 계약을 지키기 어렵다고 호소하기도 했다.

업계에서는 햅쌀이 본격적으로 출하하기 시작하는 10월부터 쌀값이 진정될 것으로 보고 있다. 다만 폭우의 영향으로 실제 쌀 생산량이 예상보다 줄어들 경우 높은 쌀값은 당분간 이어질 가능성도 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 탈모보다 급한 희귀질환 급여화](http://img.segye.com/content/image/2025/12/25/128/20251225508091.jpg

)

![[기자가만난세상] ‘홈 그로운’ 선수 드래프트 허용해야](http://img.segye.com/content/image/2025/12/25/128/20251225508065.jpg

)

![[세계와우리] 줄어든 도발 뒤에 숨은 北의 전략](http://img.segye.com/content/image/2025/12/25/128/20251225508090.jpg

)

![[조경란의얇은소설] 타자를 기억하는 방식](http://img.segye.com/content/image/2025/12/25/128/20251225508072.jpg

)