◆관람객과 어우러진 전통 회화 속 호랑이

박물관에는 영상이 넘쳐난다. 가상·증강현실, 미디어파사드 등 이름만으로 최첨단을 떠올리게 하는 디지털기술의 활용도 적지 않다. 옛 물건으로 가득한 박물관은 활자, 아날로그에 가깝겠거니 생각한다면 착각이다.

국립중앙박물관(중박)이 질로나 양으로나 최고다. 매점, 뮤지엄숍으로 통하는 출입구 상단에 관람객의 모습을 문화재와 함께 보여주는 대형 모니터가 설치돼 있다. 지난달 30일에는 단원 김홍도의 작품으로 전하는 ‘송하맹호도’의 호랑이, 소나무가 관람객과 함께 화면에 잡혔다. 화면 속을 거니는 호랑이를 쓰다듬어 보려 팔을 내젓는 아이들이 귀엽다. 어른들은 옛 그림과 겹쳐진 자신을 휴대전화에 담았다. 신기한 듯 화면을 바라보며 사진을 찍는 외국인 관람객의 모습에 ‘IT강국 한국’ 떠올라 뿌듯했다.

이것말고도 많다. 8월까지 열리는 특별전 ‘새 나라 새 미술: 조선 전기 미술 대전’ 전시실. 조선 공납 자기를 소개한 도입부 전시대 하나에만 영상이 세 개다. 박물관 직원들이 전시회를 직접 설명한 영상을 보고, 디지털 사진의 크기를 조절하며 주요 전시품을 꼼꼼히 살펴보는 관람객들의 모습은 익숙한 풍경이 됐다.

상설전시실로 가면 1층 ‘디지털 광개토대왕릉비’가 인상적이다. 대륙을 호령했던 시절의 뚜렷한 증거이지만 중국 땅에 있어 접하기가 어려운 광개토대왕릉비를 디지털로 옮겼다. SF영화에도 어울릴 듯한 장중한 영상은 단번에 눈길을 사로잡는다. 상설전시실 1·2층에 자리잡은 ‘디지털 실감 영상관’은 책가도, 반차도, 도자기, 고구려 고분 등을 다양한 방식으로 보여준다. 이 곳에서 문화재는 살아 움직인다.

중박만큼은 아니어도 어느 박물관이 영상, 디지털기술의 활용을 시도하고 있다. 그것을 거론하는 게 새삼스러울 정도로 박물관의 존재 방식 중 하나로 이미 자리 잡았다. 그래서 박물관은 더 화려하고, 다채로우며 재밌어졌다.

◆‘디지털 한국’ VS ‘아날로그 일본’

이런 면모를 기준으로 일본 박물관과 비교하면 한국 박물관이라 그런건가 싶어진다. 일본 박물관은 영상, 디지털 기술 활용에 인색하다.

일본의 중박 격인 도쿄국립박물관(도쿄국박)은 영상, 디지털 기술을 활용해 전시물을 소개, 설명하거나 장식하겠다는 의지를 별로 느낄 수 없다. 1년 6번 정도 하는 대규모 특별전이라면 무언가 눈길을 사로잡을 만한 것을 내세울 법도 한데 그렇지 않다. 전시실 입구에 전시 주제와 관련된 영상을 보여주는 게 거의 전부다. 게다가 그 영상은 전시회를 위해 따로 제작한 게 아니라 전시 주제와 관련된 방송사의 다큐멘큐터리 일부인 것도 적지 않다. 상설전시실에는 글자로 가득한 판넬이 전부라고 해도 무방하다.

그나마 눈에 띄는 게 도쿄국박 주요 전시관 중 하나인 호류지보물관의 ‘디지털 호류지보물관’이다. 일본 국보인 ‘쇼토쿠태자 그림 전기’를 디지털화한 것이다. 그림을 여러 구획으로 분할하고, 보고 싶은 부분을 터치하면 세부를 꼼꼼히 볼 수 있다. 도쿄국박의 주요 홍보 포인트 중 하나다. 하지만 한국의 박물관에서 흔히 보는 것과 별반 다를 게 없어 인상적이지는 않다.

이런 점을 고려하면 도쿄국박이 지난 3월에 시작한 ‘이미지 씨어터 신재패니즘∼조몬에서 우키요에, 그리고 아니메’는 이례적이다. 고정밀 영상, 기술을 활용해 신석기시대에 해당하는 조몬시대부터 에도시대까지의 주요 문화재와 일본이 자랑하는 애니메이션을 보여주는 전시회라고 한다.

한국과 일본 박물관의 차이는 어디서 비롯되는 걸까. 대형 박물관의 전시업무를 오래 담당했던 한 전문가는 “유행과 흐름에 대한 민감도가 다른 것 같다. 한국이 역동적이라면 일본은 정적”이라고 분석했다. 관람 목적의 다름을 짚기도 했다. 일본 박물관에서는 전시물을 소개한 텍스트를 꼼꼼하게 읽는 관람객들이 많아 ‘지식 획득을 위한 관람’에 방점을 두는 것이 아닌가 싶다고 했다.

◆“디지털 디톡스가 필요하다”

적극적인 영상, 디지털 기술 활용은 관람객들의 시선을 끌고, 흥미를 유발하는 계기가 된다는 점에서 긍정적이다. 전문가 위주로 흘러 딱딱하고 지루할 수 있는 소장품 소개와 전시회를 대중 친화적으로 변화시켰다는 평가도 있다. 그렇다고 마냥 흔쾌하기만 한 건 아니다. 고민이 깊은 지점이 있다.

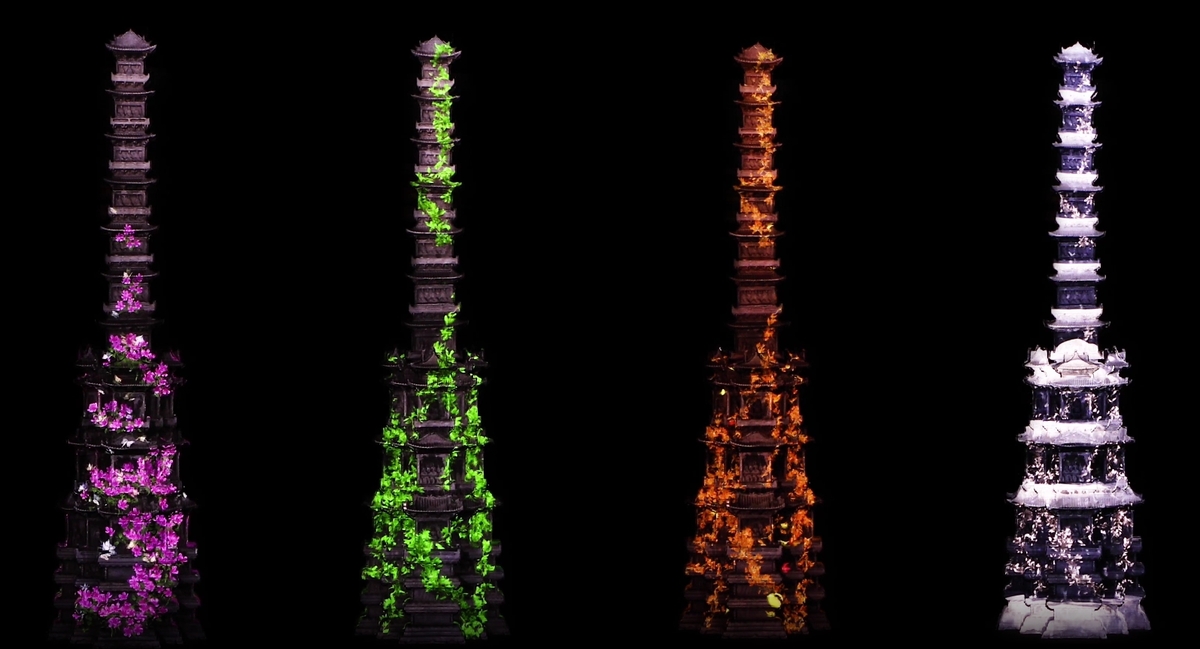

포인트는 문화재의 본질, 정체성을 훼손할 수 있다는 점이다. 영상, 디지털기술 활용은 문화재를 소개, 설명하는 보조적인 장치이고 장식이다. 주인공은 무엇보다 문화재 자체다. 하지만 주객이 바뀌어 관람 후 화려하고 현란한 영상만 남는다고도 한다. 2020년 디지털 실감 영상관이 문을 열었을 당시 경천사지 10층석탑 미디어파사드를 두고 “화려한 불꽃쇼를 본 것 같다”는 등의 평가가 있었다.

과유불급을 떠올리게 하는 경우도 없지 않다. 얼마 전 막을 내린 한 전시회는 전시 내용을 소개하기 위해 설치한 대형 영상의 소리가 끊임없이 반복되며 전시장을 넘어들어 차분한 관람을 방해했다. 전시품 중 상당수는 한국에서 만나기 힘든 꽤 볼만 것들인지라 이 박물관의 무신경이 더욱 아쉬웠다. 이런 점들 때문에 영상, 디지털 활용에 소극적인 일본 박물관 방식을 선호하는 관람객들도 적지 않다. 단순하고, 안정돼 문화재에 대한 집중도가 높아서다.

박물관에 ‘디지털 디톡스’가 필요하다는 지적은 새겨들어 볼만 하다. 한 전문가는 “한 지방박물관에서 1000만원 정도의 예산을 들여 영상을 제작한다고 그러길래 그 돈으로 전시품에 집중할 수 있는 다른 방법을 고민해 보라고 조언한 적이 있다”며 “디지털이 일종의 강박처럼 된 것 같다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 촉법소년 연령 하향 딜레마](http://img.segye.com/content/image/2026/02/25/128/20260225519440.jpg

)

![[세계포럼] 동남아 얕봤다간 큰코다친다](http://img.segye.com/content/image/2026/02/25/128/20260225519433.jpg

)

![[세계타워] K방산이 계속 성장하려면](http://img.segye.com/content/image/2026/02/25/128/20260225519281.jpg

)

![[열린마당] 합칠 것인가, 연결할 것인가](http://img.segye.com/content/image/2026/02/25/128/20260225519076.jpg

)

![[포토] 카리나 '눈부신 등장'](http://img.segye.com/content/image/2026/02/19/300/20260219508200.jpg

)