친구들을 서울로 이끌고 다니며 공연 1번가 대학로에서 ‘사의 찬미’, ‘엘리자벳’ 등 뮤지컬 관람을 즐기던 여고생은 우연히 무대 위 명작이 누군가에겐 ‘그림의 떡’이라는 사실을 알게 됐다.

“외국 청각장애인 극단 이야기를 읽다가 그들의 어려움을 알게 됐어요. 뭔가 남을 돕겠다는 마음보다 불합리하고 부당하다는 생각이 컸습니다. ‘장애나 소외는 뮤지컬에서 많이 다루는 주제인데 정작 그 사람들이 공연을 감상하지 못하면 이 예술이 의미 없는 것 아닌가’라는 생각을 했습니다.”

문제의식을 놓지 않은 여고생은 대학 전공도 사회복지를 택해 공부했고, 장애인을 위한 배리어프리 자막을 보급하기 위한 소셜 벤처를 만들었다. 지난달 27일 서울 중구 서울관광기업지원센터에서 만난 오롯플래닛 최인혜(27)대표 창업기다.

오롯플래닛이 만드는 배리어프리 자막은 일반 자막과 달리 대사뿐 아니라 배경음악과 효과음까지 자막 처리하여 청각장애인이 영상의 모든 소리 정보를 자막을 통해 이해할 수 있는 복지 서비스다. 요즘은 넷플릭스 등 해외 OTT 서비스 덕에 국내에서도 익숙해졌지만, 수년 전만 해도 보기 드물었다.

최 대표가 대학 창업 동아리에서 보육 과정을 거쳐 2020년 창업한 오롯은 지금까지 영화 등 영상 분야에서 1060편의 배리어프리 자막을 만들었다. LG디스플레이, 본그룹, 세아홀딩스 등 40여 개 기업 임직원이 봉사활동으로 제작에 참여했다. 배리어프리 영화 상영회를 개최하는 등 사회공헌 활동도 활발히 전개 중이다.

“2018년 처음에는 대학교 동아리 활동으로 배리어프리 자막 제작 안내서를 만들었습니다. 배리어프리 자막이 필요하다는 걸 다들 모를 때여서 인식 개선도 하고, 그렇게 비장애인 봉사활동으로 만들어진 자막이 많으면 보다 많은 콘텐츠를 청각장애인이 즐길 수 있겠다는 목표가 생기면서 사업화도 구상하게 된 거죠. 한국 영화·드라마에는 자막이 거의 없던 시절이었습니다.”

배리어프리에 대한 한국 사회 인식 자체가 드문 시절이라 사업 전개는 쉽지 않았다. 그러던 어느 날, 대학에 강연을 온 한 OTT 대표를 무작정 찾아가 리플렛을 건네며 “배리어프리 자막을 제공해보고 싶다”고 제안한 것이 돌파구를 만들었다. 그렇게 연결된 실무자 역시 같은 문제의식을 갖고 있었고, 첫 자막 납품이 이뤄졌다.

이후 정부의 사회적기업 지원사업에 힘입어, 휴학생 신분으로 2020년 동아리 팀원과 함께 오롯을 창업했다. 최 대표는 “창업을 하겠다는 큰 결심을 처음부터 한 것은 아니었고, 봉사 동아리 활동이 자연스럽게 창업으로 이어졌다”며 “창업 과정 자체는 어렵지 않았는데 그 후 이렇게 많은 일이 생기리라고는 생각하지 못했다”고 말했다.

대학 동아리의 봉사활동과 벤처기업의 경영 실무는 전혀 다른 세계였다. “세금 신고도 처음엔 잘 몰라서 시행착오도 많았고, 계약서 쓰는 법, 견적서 만드는 법 등을 구글에서 검색해서 더듬더듬 배웠습니다.”

경영의 어려움은 업력이 생기며 점점 더 복잡해지고 있지만, 그때그때 배우며 해결하고 있다. 최 대표는 “1, 2월에는 사업 지원서를 쓰고, 3, 4월에는 사회공헌 사업으로 기업과 협업하면서 매출을 만들어내고, 연말에는 사업 보고서를 쓰고…, 진짜 공 서너 개를 돌리는 저글링처럼 어렵다”고 말했다.

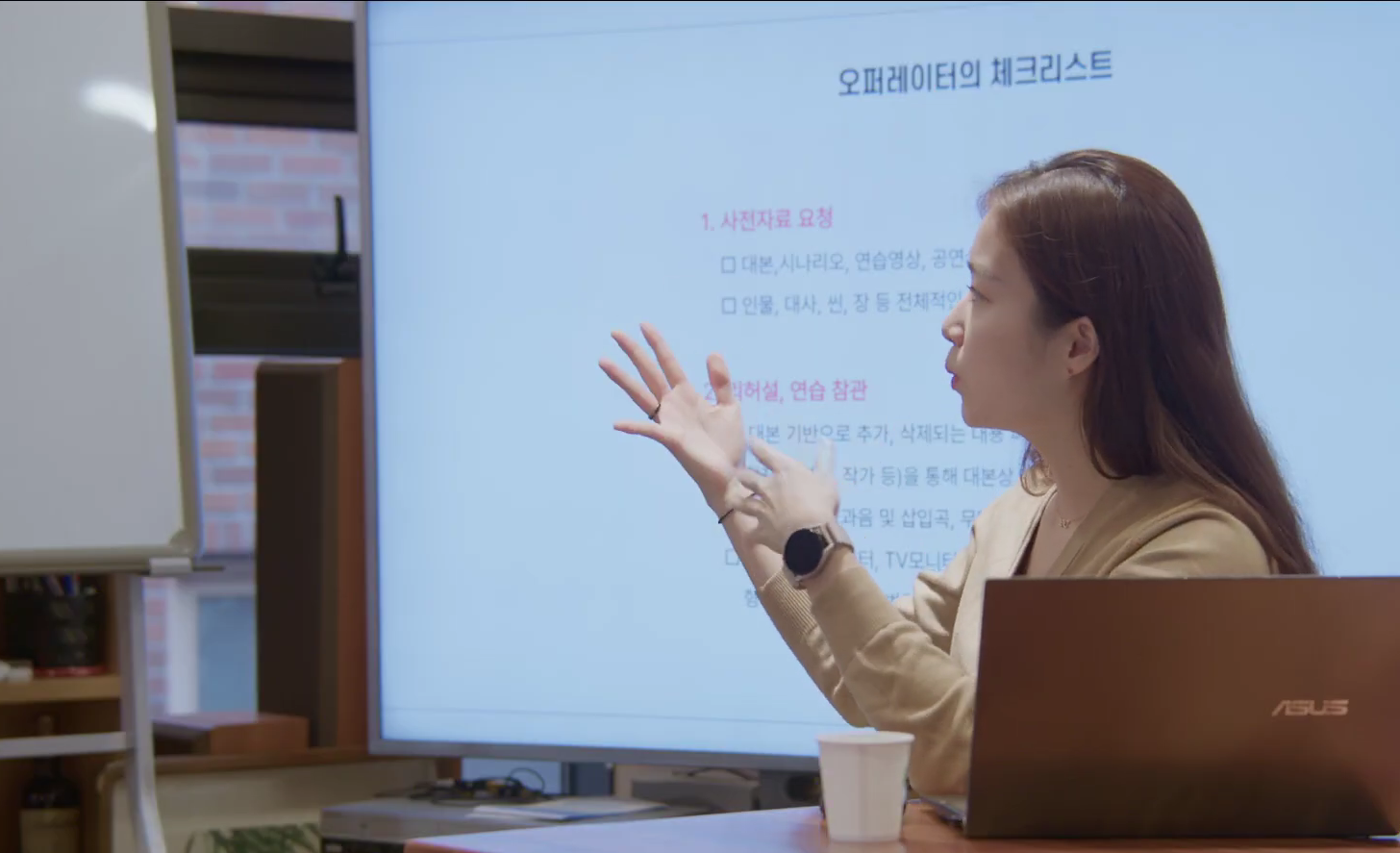

오롯의 노력과 함께 사회 전반 인권 감성이 높아지면서 영상 분야 배리어프리 자막 도입은 점차 사회적 흐름으로 자리 잡아가고 있으나, 무대 위 공연 쪽 배리어프리는 아직 갈 길이 멀고 넘어야 할 장벽도 많다. “청각장애인분들은 뮤지컬은 아예 못 보는 콘텐츠라고 많이들 생각하세요. 그래서 배리어프리 자막을 제가 그렇게 좋아하는 연극, 뮤지컬에도 적용해보겠다고 마음먹은 게 지난해 7월입니다.”

대학로 공연장과 기획사를 두루 돌아다닌 끝에 뮤지컬 ‘랭보’, ‘사의 찬미’ 등에서 배리어프리 자막 서비스를 시작할 수 있었다. “한국에 있는 기획사는 거의 다 제안서를 보낸 것 같아요. 외국인 관객도 많이 올 거고 청각장애인도 이제는 공연을 볼 수 있어야 한다고 설득했지만, 몇몇 군데만 응해주신 거죠.”

오롯의 배리어프리 자막 공연 서비스는 지금까지 총 15편의 무대에서 500여 명이 이용했다. 서비스가 더 확대되려면 자막 기기 화면에서 나오는 빛 때문에 다른 관객의 몰입이 깨질 수 있다는 인식부터 해결해야 한다. 최 대표는 “공연장이라는 공간 자체가 (자막용) 디바이스를 사용하는 데 보수적인 문화가 있고, 기존 관객의 관람권을 해치지 않으면서 서비스를 구현해야 하는 게 어려운 과제”라며 “지금은 거의 맨 뒷줄에서만 스마트폰 등 디바이스로 배리어프리 자막이 제공되는 방식인데, 사실 캠페인 등으로 인식을 좀 더 넓혀서 더 앞좌석으로 나아가고 싶은 욕심”이라고 말했다.

최 대표는 “뮤지컬 좋아하는 청각장애인은 맨 앞자리에서 배우 입모양을 읽는 식으로 공연을 봤는데 그래도 70%밖에 못 알아듣거나, 기획사와 실랑이 끝에 대본을 따로 받아 읽고 외워서 들어갔다고 한다”며 “그래서 자막과 함께 공연을 보고 나서야 ‘아, 이런 감정이 드는구나’라고 감동하는 모습을 봤다”고 말했다.

최 대표는 “창업을 같이 한 팀원 2명과 함께 동아리 시절까지 포함하면 6~7년을 같이 해오니 호흡이 잘 맞아서 간신히 버티고 있는 것 같다”며 “처음에는 월급 없이 월 30만 원씩 활동비만 같이 쓰면서 나중에 월급 받을 수 있을 때까지 계속 키워나가자고 했다”고 말했다.

“이렇게 재밌는 뮤지컬, 연극을 누군가는 못 본다는 게 여전히 너무 억울해요. 그래서 힘들더라도 앞으로 계속 해나가려 합니다.”

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 징글징글한 경우의 수](http://img.segye.com/content/image/2026/03/10/128/20260310520019.jpg

)

![[데스크의 눈] 중동 포화가 들춰낸 韓경제 취약성](http://img.segye.com/content/image/2026/01/06/128/20260106517325.jpg

)

![[안보윤의어느날] 연극이 끝나고 난 뒤](http://img.segye.com/content/image/2026/03/10/128/20260310519975.jpg

)

![[WT논평] What is Voice of America, and how is Trump reshaping it?](http://img.segye.com/static/2019_segye/resources/images/sw_noImg_340.jpg

)

![[포토] 나나 '단발 여신'](http://img.segye.com/content/image/2026/03/10/300/20260310512678.jpg

)

![[포토] 하지원 '여신의 손하트'](http://img.segye.com/content/image/2026/03/10/300/20260310512738.jpg

)