2022년보다 열흘 일찍 민원 폭주

市, 6월에만 5100여건 접수

대벌레 방역때 포식자 사라진듯

“무차별적 살충제 사용 자제해야”

지난 주말에 서울 종로구 인왕산을 찾은 장모(30)씨는 쉴새없이 얼굴과 옷으로 달려드는 날벌레 떼로 고생했다. 최근 기승을 부린다는 ‘러브버그’를 산에서 만난 것이다. 장씨는 “더위 속에 산을 오르면서 거친 숨을 삼키는 것보다 러브버그를 떼놓는 것이 더 힘들었다”면서 “여기저기서 팔을 휘저으며 눈앞의 벌레를 쫓는 등산객들이 많더라”고 전했다.

지난해에 이어 올해도 러브버그가 서울 은평구와 경기 고양시 덕양구 일대에 대량으로 번식해 민원이 속출하고 있다. 민원 접수도 지난해보다 열흘가량 일찍 접수됐고, 동작구·강남구 등 더 넓은 지역에서 러브버그가 발견되고 있다. 전문가 사이에서는 비정상적인 수준의 러브버그 대발생을 억제하려면 결국 생태계 균형 회복이 필요하다는 지적이 나온다.

26일 서울시에 따르면 이번달 시에 접수된 러브버그 관련 민원은 이날까지 5100여건이다. 이 중 2900여건은 은평구에서 발생했다. 마포구 상암동에서 근무하는 이모(31)씨는 “회사에서 야근할 때 잠깐 창문을 열어뒀다가 천장에 다닥다닥 러브버그가 붙어서 책상으로 떨어지기도 했다”며 “한 쌍만 봤을 땐 무덤덤했는데 너무 많으니까 징그럽고 혐오감이 든다”고 말했다.

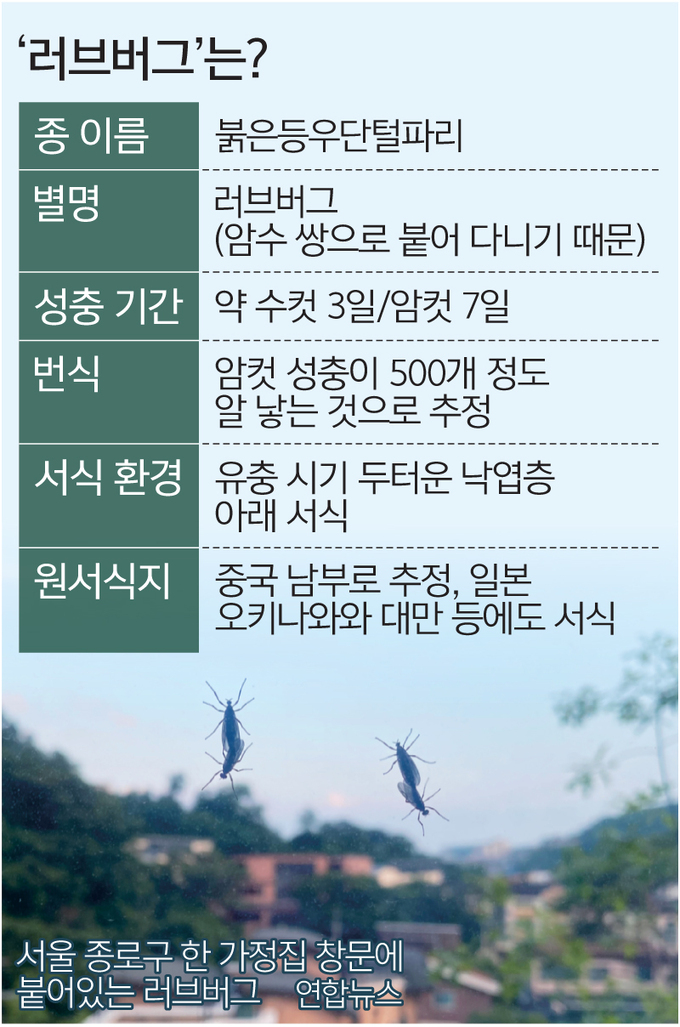

새까맣고 길쭉한 형태로 암수가 쌍으로 붙어 있는 러브버그는 붉은등우단털파리의 별명이다. 이 벌레의 출몰 배경으로는 온난화와 도시화, 살충제 남용 등이 종합적으로 거론된다. 러브버그의 국내 서식은 2018년부터 확인됐다.

지난해 갑작스러운 대발생 배경 중 하나로는 재작년 출몰했던 대벌레 방역이 꼽힌다. 당시 대벌레도 은평구와 고양시 경계에 있는 북한산 자락인 봉산에서 많이 나타났는데, 이때 다량으로 뿌린 살충제가 대벌레만이 아닌 다양한 곤충을 죽였고 그중 러브버그를 잡아먹던 포식자도 포함됐을 것이라고 전문가는 추측했다.

신승관 서울대 교수(진화계통유전체학)는 “러브버그 대발생 지역이 대벌레 대발생 지역과 같다”며 “재작년 방역 당시 대벌레도 사라졌지만 다른 곤충까지 사라지면서 생태계가 단순해지고 러브버그를 먹을 사마귀나 지네 같은 곤충까지 죽은 것 같다”고 추정했다. 이어 “현장 조사를 나가 보면 인천 등에서는 포식자 곤충이 보이는데 대발생이 심한 고양시나 은평구에서는 이런 종을 거의 못 봤다”고 설명했다.

러브버그 유충은 두터운 낙엽층 아래 산다. 박선재 국립생물자원관 연구관은 “낙엽을 유기물로 분해하고 토양을 비옥하게 만들어 지렁이 같은 역할을 한다”고 비유했다. 그러나 이런 서식 환경 탓에 살충제 영향은 거의 받지 않았을 것이란 추측도 나온다. 신 교수는 “지난해 러브버그 방역을 대대적으로 했는데도 올해 이렇게 발생했다면 사실상 알이나 유충에 영향이 거의 없었던 듯하다”고 분석했다. 러브버그 알이나 유충은 살아남고 의도하지 않은 다른 곤충만 살해된 셈이다.

기후변화나 도시화도 곤충 대발생의 또 다른 배경으로 거론된다. 러브버그는 동아시아에서 중국 남부나 대만, 일본 오키나와 등이 주요 서식지로 꼽히는데 모두 우리나라보다 덥고 습한 기후다. 또 산 깊은 곳까지 개발할수록 기존 서식지를 잃은 포식자는 없어진다. 천적이 사라지면 새로운 종이 대발생하기 쉬운 환경이 조성된다.

박 연구관은 “인간에게 이롭고 해롭고를 떠나 생태계에서는 각 종이 중요한 역할을 한다”며 “러브버그가 박멸되면 또 다른 종이 대발생할 수도 있다”고 말했다. 이어 “살충제만 뿌릴 게 아니라 러브버그 서식처에서 천적을 활성화해야 한다”고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 탈모보다 급한 희귀질환 급여화](http://img.segye.com/content/image/2025/12/25/128/20251225508091.jpg

)

![[기자가만난세상] ‘홈 그로운’ 선수 드래프트 허용해야](http://img.segye.com/content/image/2025/12/25/128/20251225508065.jpg

)

![[세계와우리] 줄어든 도발 뒤에 숨은 北의 전략](http://img.segye.com/content/image/2025/12/25/128/20251225508090.jpg

)

![[조경란의얇은소설] 타자를 기억하는 방식](http://img.segye.com/content/image/2025/12/25/128/20251225508072.jpg

)