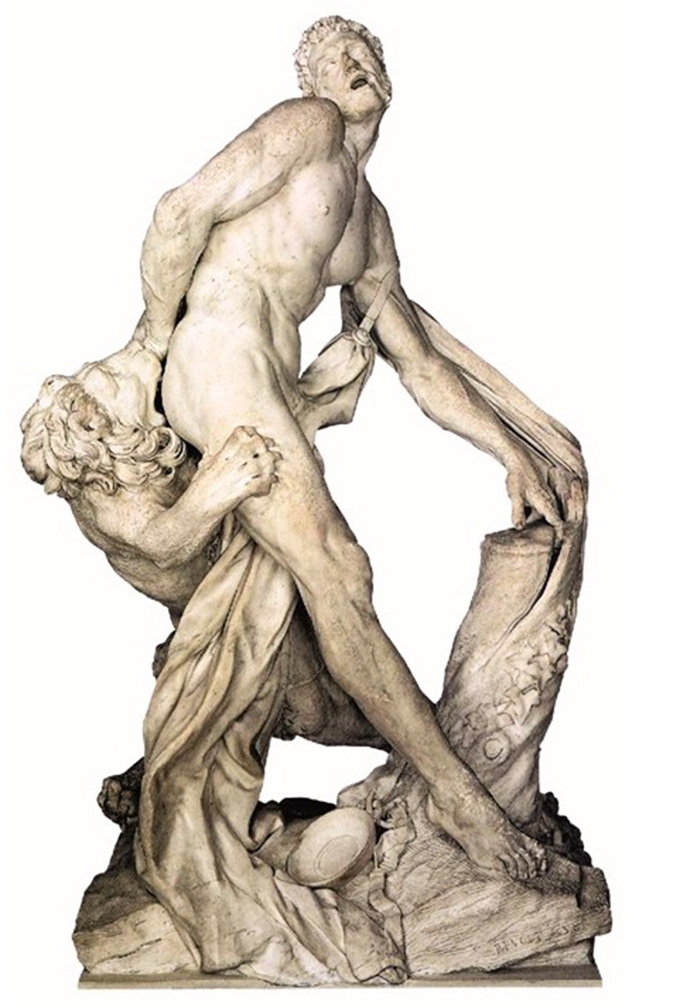

고대 그리스 시대 이야기다. 밀로란 이름의 병사가 어쩌다 나무줄기 틈새에 손이 끼자 손을 비틀며 고통스러워 한다. 당황하는 모습이 역력한데, 이때를 놓치지 않고 사자가 달려들어 그의 엉덩이를 물어뜯고 있다. 엎친 데 덮친 격이다. 17세기 프랑스 조각가 피에르 퓌제의 작품인데 당시 고전주의 비평가들에 의해 모진 비판을 받았다. 고전주의 이론에 맞지 않는다는 이유에서였다.

17세기 프랑스 고전주의 미술은 고대 그리스의 예술정신을 본받고, 고대의 부활을 외친 르네상스 미술의 양식적 특징도 되살리려 했다. 미술가들이 두 시대 미술의 특징인 균형과 조화와 절제의 방법을 고전처럼 신봉했기 때문이다. 이성적 규칙에 의한 작품을 이루는데 루이 14세가 설립한 왕립 회화조각 아카데미도 앞장섰다.

아카데미가 표현 방법의 기준을 설정하고 규범적 사례를 만들어서 창작 지침으로 제시했다. 이른바 ‘아카데미즘’이라는 관학파 미술의 전형이 이렇게 탄생하고 다듬어졌다. 지금 우리는 아카데미즘 하면 자유로운 창작보다 규칙에 입각한 판에 박힌 미술이라는 부정적인 의미로 사용한다. 하지만 당시에는 아카데미가 중심이 돼 미술 전반을 통제했다

‘크로토나의 밀로’가 어떤 점에서 고전주의자들을 불편하게 했을까? 퓌제가 병사와 사자의 역동적인 자세를 강조하고, 중심축 밖으로 퍼져나가는 형상으로 만들어서 불균형의 구조가 두드러졌기 때문이다. 난폭한 사자와 병사 얼굴의 표정을 전율을 일으킬 정도로 사실적으로 묘사하고, 순간적인 동작을 실감나게 표현한 점도 아카데미의 눈 밖에 났다.

반면 퓌제가 대리석 부분 부분에 생명력을 불어넣어 사자의 포악함과 병사의 고통, 뒤틀린 팔 등을 긴장감 넘치게 표현한 점, 이성적 절제보다 감정이 살아 넘치는 작품으로 만든 점이 생기 넘치고 활력 있는 새로운 조각의 지평을 열었다는 평가도 있었다.

그런데 그리스 병사는 위기를 잘 극복했을까? 이어지는 이야기가 없어 그저 상상의 모습을 그려볼 뿐이다. 잘 벗어났길 바라는 마음을 담아서.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] “비행기 못 드려 죄송”](http://img.segye.com/content/image/2025/05/22/128/20250522518592.jpg

)

![[기자가만난세상] ‘RE100이 뭐죠?’ 시즌2 안 된다](http://img.segye.com/content/image/2025/02/13/128/20250213519395.jpg

)

![[삶과문화] 생의 마지막 순간 먹고 싶은 음식](http://img.segye.com/content/image/2025/05/22/128/20250522518462.jpg

)