모델을 기용할 경제적 여유 없던 화가는 거울에 비친 자신을 그린다

스무 살 넘어 그림에 입문했지만 당대 유행이던 인상주의를 따르기보다

비평적 시각과 회화적 실험에 집중해 후기 인상주의 새 화풍 만들고

생전에 평가받지 못했지만, 유작전 통해 20세기 작가들의 지표가 되다

#Remember me, 나를 기억하는 일

2021년은 전에 없이 소란스럽고 커다란 사건이 많은 한해였다. 전염병이 사라질 줄 알았으나 사라지지 않았고, 백신으로 극복하기를 바랐지만 극복하지 못했다. 전염병에서 비롯한 아시아 혐오는 애틀랜타 총격 사건으로 이어졌으며 백신 이기주의는 변이 바이러스를 만들었다. 팬데믹의 혼란 속 미얀마에서는 군사 쿠데타에 대항해 유혈사태가 일어났고 아프간은 무장단체 탈레반이 점령했다. 카불 국제 공항에서 철조망 너머 미군에게 자식을 넘기던 부모의 모습은 아직도 잊히지 않는다.

뉴스 속 소식에 공감하고 함께 슬퍼하니 개인의 일상도 평안하지 못했다. 자신을 되돌아보거나 들여다보는 시간을 갖지 못한 채 한 해를 보냈다. 어느새 새해가 왔고 언제나처럼 새로운 시작을 위한 다짐을 하게 된다. 그래서 이번에는 소란에 동요해 나를 잊지 말고 여느 때보다 더 많이 기억하고 발견하기를 바라본다. 이렇게 자기를 기억하고 기록하며 그린 그림, 자화상으로 유명한 작가들이 있다. 렘브란트(Rembrandt Harmenszoon van Rijn), 에곤 실레(Egon Schiele) 그리고 빈센트 반 고흐(Vincent van Gogh, 1853-1890)다.

#반 고흐의 끝없는 이야기

빈센트 반 고흐는 7회에서 소개한 바 있듯 네덜란드 출신의 세계적인 화가다. 그가 세상을 떠난 지 벌써 백여 년이 훌쩍 지났지만, 그와 그의 그림에 관한 이야기는 끝이 없이 이어진다. 반 고흐는 알려진 대로 숙부가 운영하는 갤러리에서 판화 복제 일을 하며 스무 살이 넘어 그림에 가진 관심이 이후 생의 전부를 차지했다. 특히 암스테르담 신학 대학에 낙방한 이후에는 그림 그리는 일에서 구원이자 의미를 찾으려 더 몰두했다. 그는 모네 등이 이끌었던 당대 주요 사조인 인상주의에서 벗어나 한발자국 나아가려 한 후기 인상주의 작업을 펼쳤다. ‘감자 먹는 사람들’(1885), ‘해바라기’(1888), ‘별이 빛나는 밤’(1889) 등 미술사에 남은 작품들을 남겼다.

반 고흐는 1903년 유작 전시 이후로 높이 평가받으며 20세기 초 작가들의 지표가 되었다. 아쉽게도 살아생전에는 그의 과격한 성격과 새로운 시도를 반영한 작품이 받아들여지지 않았다. 프랑스 남부 아를에서 작업실을 나눈 고갱(Paul Gauguin)과 갈등을 겪으며 자기 귀를 자른 사건이 대표적이다. 정신병에 의한 발작 또는 주변 사람 관심의 갈구에서 비롯했을 이 사건은 그를 병원에 입원하게 했다. 이후 생-레미의 요양원에서 그는 빛과 함께 시시각각으로 변하는 자연을 객관적으로 묘사하려던 시대의 흐름과 다른 그림을 그리기 시작했다. ‘별이 빛나는 밤’에서와 같이 그리는 순간의 감정에 따라 화면은 주관적 표현으로 휘몰아쳤다.

이렇게 그가 남과 다른 작품을 그려 후대에 인정받은 것은 그의 비평과 실험 정신 덕이다. 반 고흐는 유행을 그대로 받아들이기보다 비평적 시각으로 새롭게 창조할 줄 알았다. 더 나은 그림을 그리기 위해 고뇌했고 생각의 결과를 표현하기 위해 새로운 방식들을 연습했다. 이 연구와 실험의 흔적으로 남은 것이 약 40여 점에 이르는 자화상들이다.

#자신을 아는 일, 자신을 그리는 일

네덜란드 반 고흐 미술관에 의하면 반 고흐를 기록한 사진은 한 장이 남아있다. 1886년 파리 근교 강변에서 동료와 이야기 나누는 모습을 포착한 것이다. 다만 흑백이며 원거리에서 촬영해 반 고흐의 외모를 세밀하게 알기는 어렵다. 오히려 반 고흐를 실물과 흡사하게 묘사한 것은 피터 러셀(John Peter Russell)의 초상화다. 반 고흐는 자기를 닮은 이 초상화에 애정을 가졌고 남동생 테오에게 다음 같이 말한 바 있다. “러셀이 그려준 내 초상화를 잘 관리해 주렴. 내게 의미 있는 그림이야.” 러셀의 초상화에 기반하면 반 고흐는 붉은 머리카락을 가졌고 눈동자는 초록색이었다. 하지만 반 고흐는 자화상 속에서 자기 눈동자는 푸른색 또는 회색으로 그리기도 했다. 사실적 묘사보다 회화적 실험의 측면에 집중해 작업한 결과물이라는 것을 알 수 있다.

반 고흐는 파리에서 외사촌 안톤 마우베(Anton Mauve)의 화실 등에서 미술 수업을 받았다. 마우베는 일찍이 헤이그에 머물며 풍경화를 그렸는데 반 고흐 역시 헤이그 등의 도시에서 작가 활동을 시작했다. 하지만 그는 곧 미술의 중심지인 파리로 돌아와 화숙(畵塾)에 머무르며 파리 미술계를 돌아봤다. 인상파의 밝은 그림과 일본의 우키요에 판화를 접했고 새로운 시도를 펼치고 싶어졌다. 반 고흐는 보고 배운 것을 그리려 모델을 기용하거나 캔버스 천을 사용하기에 경제적으로 어려웠다. 결국 거울에 자기 모습을 비추어 보며 기존에 작업한 캔버스 천 뒷면을 재활용해 실험을 펼치기 시작했다. 파리에 체류한 1886년부터 1888년 사이 그린 자화상은 무려 스무 점에 달한다.

‘화가로서의 자화상(Self-Portrait as a Painter)’(1886)은 1886년 파리로 돌아온 직후 작업실에서 그린 작품이다. 이 작품은 초기 자화상 중 하나인 동시에 반 고흐가 자기를 예술가로 묘사한 최초의 자화상으로 알려졌다. 여기에서 반 고흐는 재킷을 입고 모자를 쓴 채 이젤 앞에 서 있다. 그의 손에 든 팔레트는 다양한 색의 물감으로 뒤덮였다. 자세히 보면 혼합하지 않은 이제 막 물감을 덜어 놓은 상태다. 그 옆에는 물감을 희석하는 테레빈유 병과 붓이 보인다. 반 고흐의 진지한 표정은 앞으로 그려질 그림에 관한 고민의 깊이를 알게 한다.

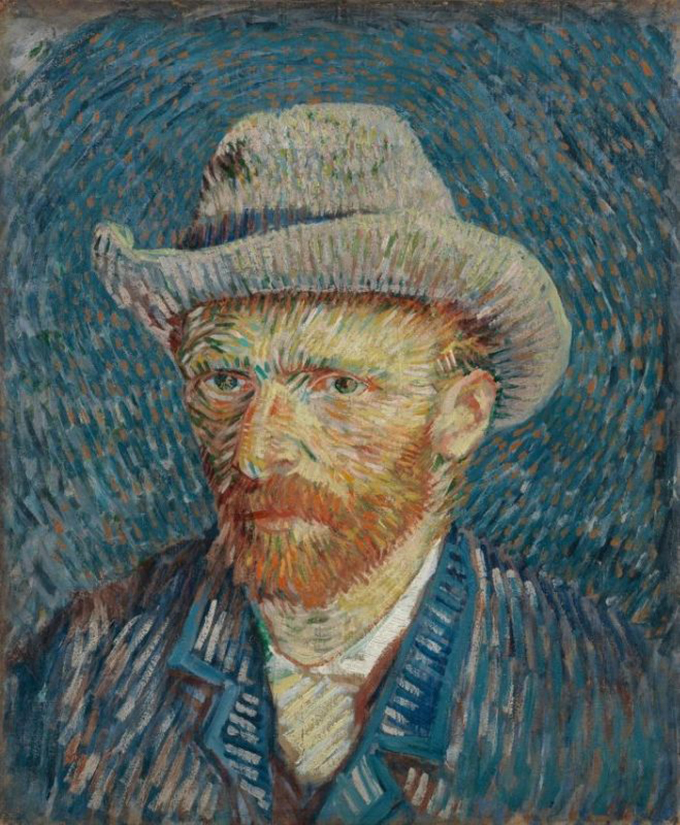

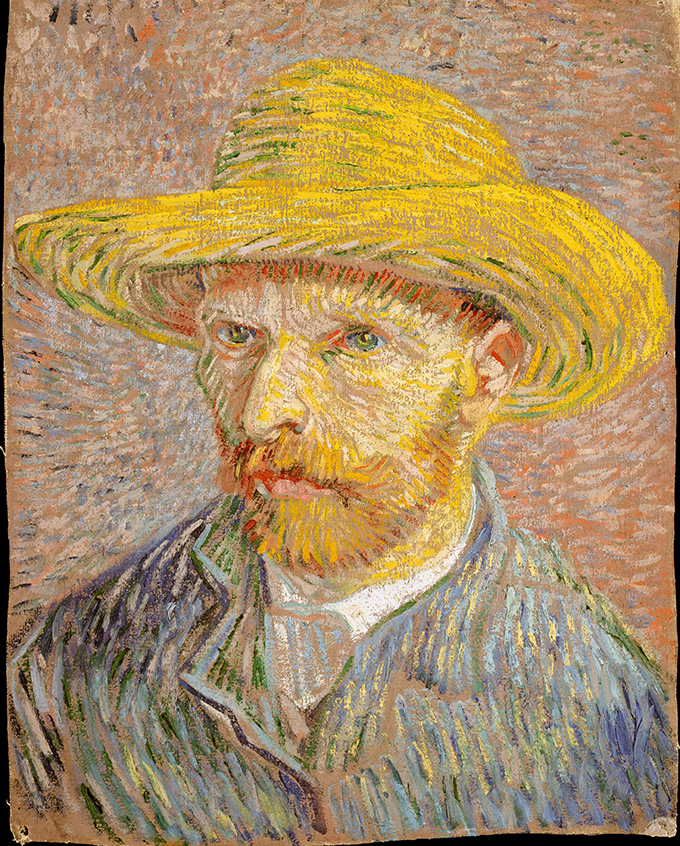

‘밀짚모자를 쓴 자화상(Self-Portrait with a Straw Hat)’(1887)도 마찬가지로 파리에서 제작한 자화상이다. ‘만종(The Angelus)’(1857-1859) 등을 그린 밀레(Jean Francois Millet)의 영향을 받은 ‘감자 껍질 벗기는 사람’(1885)의 뒷면에 그려졌다. ‘회색 펠트 모자를 쓴 자화상’(1887-1888)과 모자만 다를 뿐 같은 복장을 해 당시 반 고흐의 외출 차림새를 추측하게 한다. 여기서 반 고흐는 화면 속에서 밀짚모자를 쓴 채 강렬한 눈빛으로 정면을 보며 앉아있다. 의지나 다짐이 서린 것 같은 눈빛이 압도하는 얼굴은 턱수염이 둘러쌌다. 얼굴은 무표정이지만, 남색 자켓과 주홍색의 턱수염, 그리고 화사한 배경색이 분위기를 밝게 만든다.

‘화가로서의 자화상’과 ‘밀짚모자를 쓴 자화상’은 단 일 년의 간격을 두고 그려졌지만, 전혀 다른 모습을 보인다. 앞의 그림이 렘브란트 풍의 전통적 회화를 따라 명암에 집중해 어두운 톤으로 그려졌다면 뒤의 그림은 전반적으로 밝고 순수한 색 사용과 함께 보색의 효과를 드러낸다. 더불어, 앞의 그림이 여러 번의 붓질을 통해 면으로 화면을 구성했다면 뒤의 그림은 점 같은 짧은 붓질이 모여 만든 결로 형태를 드러낸다. 이 붓질의 결은 화면에 운동감을 선사해 빛 또는 공기의 흐름이 보이는 듯한 착각을 일으킨다. 대상의 전통적 묘사와 색의 사용에서 벗어나 동시대 미술가로서 자기 정체성을 드러내려는 시도다.

고흐는 몇 년 뒤 테오에게 자화상과 관련해 다음 같은 내용의 편지를 보냈다. “사람들은 자신을 아는 일이 어렵다고 말하고 나는 그것을 믿어. 하지만 자신을 그리는 것 역시 쉽지 않은 일이야.” 자기를 아는 것도, 자기를 그리는 것도 쉽지 않은 일이다. 하지만 반 고흐처럼 끊임없이 자기 실험을 펼치는 일은 세상을 바꾸는 과정 중 하나가 될지도 모른다. 새해가 되면 매번 바라는, 나은 내일을 향한 과정 중 하나 말이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 한·일 여권 없는 왕래](http://img.segye.com/content/image/2025/12/18/128/20251218518473.jpg

)

![[기자가만난세상] ‘강제 노역’ 서술 빠진 사도광산](http://img.segye.com/content/image/2025/12/18/128/20251218518441.jpg

)

![[세계와우리] 사라진 비핵화, 자강만이 살길이다](http://img.segye.com/content/image/2025/12/18/128/20251218518464.jpg

)

![[기후의 미래] 사라져야 새로워진다](http://img.segye.com/content/image/2025/12/18/128/20251218518446.jpg

)