이면엔 5공 권위주의 정권의 ‘무소불위’ 국정 운영

‘대법관 시절 살던 연립주택이 홍수로 침수 피해를 입었을 정도로 청빈한 법조인.’

‘현직 대법관이 임기도 채우기 전 여당 국회의원으로 옮겨 논란에 휩싸인 정치인.’

2일 94세를 일기로 별세한 이성렬 전 헌법재판소 재판관은 법조인이자 정치인이다. 고인의 ‘이력’은 화려할 뿐더러 다채롭기까지 하다. 고시에 합격하고 오랫동안 판사 생활을 한 끝에 1981년 대법관(당시 명칭은 ‘대법원판사’)에 올랐다. 하지만 임기 도중인 1985년 당시 여당인 민정당에 비례대표(당시 명칭은 ‘전국구’) 국회의원 후보로 영입돼 12대 의원을 지냈다. 정계를 떠난 뒤인 1988년에는 신설 헌법기관인 헌법재판소의 초대 재판관에 임명돼 1991년 65세로 정년퇴임할 때까지 약 3년간 재직했다. 결국 이 ‘헌법재판관’이 고인의 마지막 공직이 되었다.

남들은 평생 셋 중 한 개도 되기 힘든 대법관, 국회의원, 헌법재판관 세 직책을 역임했지만 고인의 출발은 그렇게 특별하진 않았다. 전남 담양이 고향인 고인은 광주 조선대에서 법률을 전공하고 고등고시(5회)에 합격한 뒤 1958년 판사로 임용됐다.

법관으로서 고인의 발자취는 평범했다. 전주지법 부장판사, 그리고 대전지법원장을 지낸 것을 제외하면 줄곧 광주고법과 광주지법에서만 근무한 전형적인 ‘향판’이었다.

고향이 호남이고 또 호남에서만 오래 활동한 점이 1980년대 5공 전두환정부 시절 고인에게 되레 유리하게 작용했다. 1980년 5·18 광주민주화운동을 유혈진압하며 출범한 전두환정권은 호남 민심에 신경을 쓰지 않을 수 없었고 이 때문에 고인은 광주지법원장으로 재직하던 1981년 대법관에 발탁됐다. 훗날 국무총리와 대통령 후보를 지낸 이회창 전 한나라당 총재가 고인과 함께 대법원에 입성한 ‘동기’다.

고인은 평생 ‘청빈한 공직자’로 살았는데 이를 보여주는 대법관 시절의 일화가 전해진다. 1984년 9월 서울에 폭우가 쏟아져 한강이 범람하는 등 큰 홍수가 났다. 당시 강동구 풍납동의 한 연립주택에 살던 고인의 가족도 큰 피해를 입었다고 한다. 현직 대법관이 수해를 입었다는 소식은 법조계에서 일종의 ‘미담’처럼 거론되며 새삼 고인의 청빈함이 주목을 받았다.

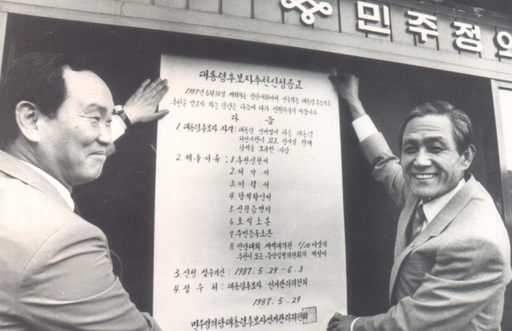

당시만 해도 대법관 임기는 지금과 달리 5년이었다. 따라서 고인도 1986년까지 근무해야 했으나 임기만료를 한 해 앞둔 1985년 민정당 비례대표 의원으로 사실상 ‘차출’되며 법원을 떠났다. 호남 민심에 부쩍 신경을 쓰던 전두환정부가 호남 출신으로 대법관까지 지낸 고인한테 ‘눈독’을 들인 것이다.

다만 고인이 민정당 비례대표 후보자 명부의 16번째에야 이름을 올린 것은 두고두고 논란의 대상이 됐다. 법조계에선 ‘현직 대법관을 영입하며 1번도 아니고 고작 16번이 무엇이냐’ ‘3권분립이나 사법부 존중 같은 건 안중에도 없나’ 등 비판의 목소리가 나왔다. 말이 입법·행정·사법 3권의 분립이지 행정부, 특히 청와대가 모든 것을 좌지우지하고 대법원 정도는 우습게 알던 시절의 슬픈 단면이다.

민주화 이후 1988년 13대 국회가 출범하며 3년간의 짧은 의정활동을 마감한 고인은 같은 해 또 고위 공직자가 되었다. 이번에는 신생 헌법기관인 헌재의 초대 재판관 자리가 그를 기다렸다. 당시만 해도 ‘헌재=정치적 사법기관’이란 인식이 강했고 대법관과 국회의원을 둘 다 경험한 고인이 최적의 후보로 거론됐다. 다만 재판관 취임 당시 나이가 이미 62세였던 고인은 헌법재판관 임기(6년)를 채우기 전 65세 정년을 맞아 1991년 8월 헌재를 떠났다. 이후로는 광주로 낙향, 그곳에서 변호사 생활을 하며 여생을 보낸 것으로 전해진다.

유족으로 부인 용영자씨, 자녀 이수영(전 광주 대성여고 교사)·이희경·이수향·이승영(전 국민체육진흥공단 근무)·이송희씨, 사위 라채규(법무법인 대동 변호사)·염웅철(법무법인 동인 변호사·전 대전지검 홍성지청장)·김상수(순천대 교수)씨, 외손자 염준범(창원지검 검사)씨 등이 있다. 빈소는 광주 남문 장례식장 201호실, 발인은 4일 오전 8시다.

김태훈 기자 af103@segye.com

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 남산 케이블카 64년 독점](http://img.segye.com/content/image/2026/01/08/128/20260108517225.jpg

)

![[기자가만난세상] 탈모가 생존 문제라는 인식](http://img.segye.com/content/image/2022/05/13/128/20220513513395.jpg

)

![[삶과문화] 클래식 음악 앞에 긴장하는 당신에게](http://img.segye.com/content/image/2023/02/10/128/20230210519107.jpg

)

![[박일호의미술여행] 솟아라, 희망과 활력](http://img.segye.com/content/image/2026/01/08/128/20260108517164.jpg

)