비위행위로 파면·해임된 공직자에게 지급되는 월급이 생계유지 이상으로 과도하게 지급되면서 징계 불복을 유도한다는 비판의 목소리가 높아지고 있다. 특히 성 비위 문제 등 폐쇄적인 조직문화를 앞세워 내부 비위행위에 미온적으로 대처한 군이 국가직 공무원보다 느슨한 인사규정을 적용하는 바람에 과도한 봉급을 지급하고 있는 것으로 나타났다.

◆비위로 업무 배제됐지만, 월급은 또박또박

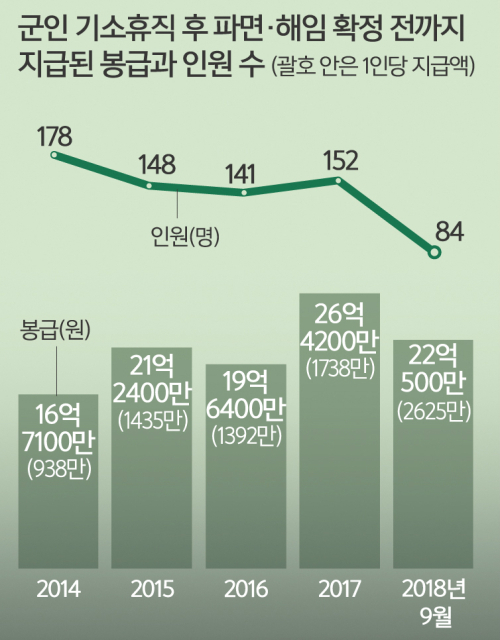

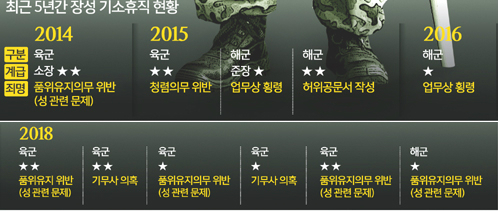

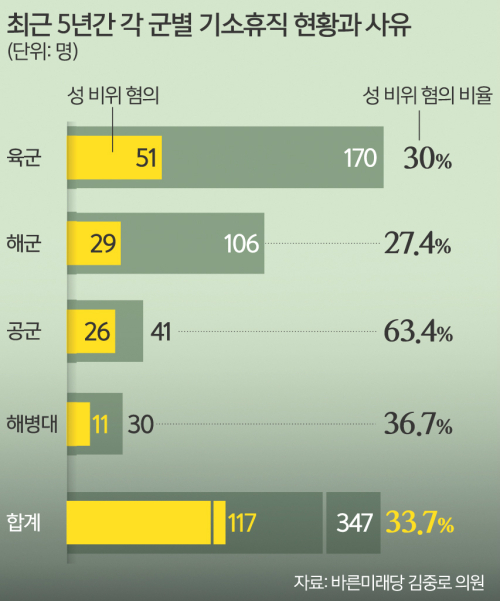

12일 바른미래당 김중로 의원에 따르면 지난 9월까지 올해 기소휴직 이후 최종 유죄 판결을 받아 파면·해임된 군인은 84명이다. 이들에게 지급된 봉급은 22억500만원으로 1인당 2625만원에 달했다. 기소휴직 후 파면·해임이 확정된 인원은 2014년 178명에서 지난해 152명으로 다소 감소하는 추세를 보이고 있다. 반면 이들에게 지급된 봉급은 2014년 16억7100만원, 2015년 21억2400만원에서 지난해 26억4200만원으로 증가했다.

지난해 기준 군 간부는 약 20만7000명, 국가직 공무원은 약 16만1000명으로 군 간부가 국가직 공무원보다 1.3배가량 많았지만 비위행위로 직무에서 배제된 뒤 파면·해임된 인원은 군인(152명)이 국가직 공무원보다 3.2배 많았다. 일하지 않는 동안 받은 보수는 지난해 기준으로 군인(1738만원)이 국가직 공무원보다 약 2배 많았다. 더 많은 비위행위가 일어나는 조직에서 더 많은 세금을 봉급으로 챙겨가고 있었다.

◆공무원은 -60%인데 군인은 -50%… 느슨한 인사규정과 ‘내 식구 감싸기’ 가 원인

군인과 국가직 공무원이 파면·해임 확정까지 받는 봉급 차이가 큰 까닭으로는 군에만 적용되는 느슨한 인사규정과 내부의 폐쇄적인 조직문화가 원인으로 꼽힌다. 우선 국가직 공무원은 국가공무원법에 따라 수사기관에서 조사나 수사 중이거나 내부 징계에서 파면·해임 등 중징계 의결이 요구되는 경우 임용권자가 해당 직원을 직위에서 해제할 수 있다. 직위해제 될 경우 최초 3개월은 봉급과 수당의 70%만 지급되며 이후는 40%만 지급된다. 봉급이 감액되는 것은 비위행위에 대한 불이익이지만 동시에 가족 생계에 미치는 영향을 고려해 봉급의 일부가 지급된다.

반면 군인은 직위해제 제도가 없으며 기소가 됐을 때만 휴직이 가능하다. 기소 후 봉급과 수당은 50%만 지급된다. 비위 사실이 드러났을 경우 보직해임이 가능하지만 봉급에는 아무런 영향을 미치지 못한다. 결국 일반 공무원과 달리 군인은 직위해제 제도 자체가 없어 봉급 감액 시점이 늦고 감액 비율도 낮아 훨씬 더 많은 월급을 수령할 수밖에 없는 구조다.

국방부 관계자는 “관행적으로 적용해 온 내용이라 왜 군인만 봉급의 50%를 감액하는지는 알 수가 없다. 확인해보겠다”고 해명했다.

내부 비리에 온정적인 문화도 군인들의 비위 행위를 부추긴다는 지적이 나온다. 최근 감사원은 동일한 비리에 연루된 군인과 군무원에 대한 징계 결과가 다른 사실을 적발해 국방부에 관련 규정 개선을 요구했다. 군무원은 징계위원회에서 파면 의결을 받았지만 현역 군인은 군인 징계위원회에서 견책 처분을 받았다. 임태훈 군인권센터 소장은 “폐쇄적인 군에서 자신이 통솔하던 부하를 징계하는 군인 징계위원회가 공정하고 객관적인 잣대로 판단할 것이라고 기대하기 어렵다”며 “내가 잘못을 저질러도 감싸줄 것이라는 문화가 있으니 군인들이 더욱 비위행위에 둔감할 수밖에 없다”고 지적했다.

인사혁신처는 군인과 공무원의 형평성이 어긋난다는 지적에 대해 “특정직 공무원과 일반 공무원의 인사제도 전반을 살펴보고 특정 직군에 유리한 제도는 개선해서 기준을 통일하도록 부처 간 협의하겠다”며 “봉급 감액률을 올려 생계유지 이상으로 봉급이 지급되는 경우를 줄이는 방향으로 제도를 개선하겠다”고 밝혔다.

이창훈 기자 corazon@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 카타르 왕실의 비행기 선물](http://img.segye.com/content/image/2025/05/13/128/20250513520327.jpg

)

![[데스크의 눈] 한국정치, ‘라그랑주’ 도달하려면](http://img.segye.com/content/image/2025/05/13/128/20250513520307.jpg

)

![[오늘의시선] 한반도 평화와 유엔 제5사무국 유치 운동](http://img.segye.com/content/image/2025/05/13/128/20250513520377.jpg

)

![[김상미의감성엽서] 사모님의 손길](http://img.segye.com/content/image/2025/05/13/128/20250513520230.jpg

)