지난 8월23일 미국 오하이오주 영스타운시 북동부에 자리한 맥거피 하이츠(McGuffey Heights) 지역의 한 한적한 도로에서 빌 다비뇽 커뮤니티개발담당 국장이 콘크리트 장애물을 가리키며 이렇게 말했다. 이 장애물 앞에는 ‘도로 폐쇄’를 알리는 표지판이 설치돼 있었다. 장애물 너머는 잡초가 수북이 덮여 도로의 흔적을 찾아보기 힘들었다. 폐쇄 구간으로 이어진 도로 또한 관리가 제대로 되지 못해 손상된 도로포장 조각들이 모래처럼 버스럭거렸다. 맥거피 하이츠 내 도로 20% 정도가 현재 폐쇄 조치된 상태다.

|

| 지난 8월23일 미국 오하이오주 영스타운시 북부에 있는 에머슨 플레이스 내 한 빈집이 완전히 철거되고 터만 남아 있는 모습이다. 영스타운=김승환 기자 |

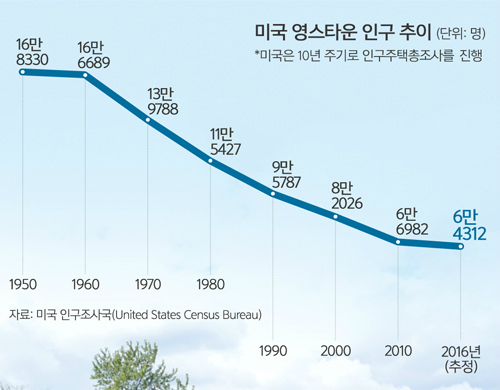

한국의 지방 중소도시는 영스타운과 닮았다. 현재 인구가 과거 정점 대비 반토막이 나는 등 심각한 인구 유출 현상이 그렇다. 그러나 대응은 완전히 정반대다. 재원의 효율적 지출을 위해 외곽지구 축소에 애쓰는 영스타운과 달리 한국은 여전히 비현실적 인구 전망을 설정하고 도시의 몸집을 불리는 외곽 개발에 힘을 쏟고 있는 게 현실이다. 구형수 국토연구원 책임연구원은 “우리나라는 도시 외연 확장이 곧 지자체장의 능력으로 평가받는다”면서 “도시가 작아져도 주민들은 잘살 수 있다는 인식 확산이 필요하다”고 지적했다.

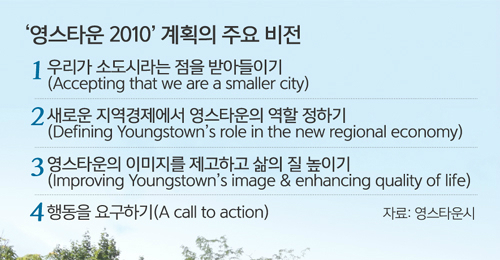

영스타운도 2000년 전까지만 해도 성장을 목표로 움직였다. 그러나 반전의 기미는 쉽사리 나타나지 않았다. 수십년째 쇠퇴를 거듭하던 영스타운은 생각을 바꾸기 시작했다. 끝날 줄 모르는 쇠퇴 속에서 희망을 찾기로 한 것이다.

이 비전은 탁상공론에 그치지 않았다. 태생부터 영스타운 시민사회에 뿌리를 깊게 내렸다. 2000년 시 정부는 민간 기업에 의뢰해 ‘영스타운 2010’의 초안을 만들었다. 이후 시민사회 각계각층 참가자 50명씩, 6개 주제별 그룹이 구성돼 토론회를 진행했다. 여기서 나온 의견이 초안 단계인 도시계획을 다듬고 구체화했다. 2002년 1월 공청회가 열렸고 영스타운 시민 1600여명이 현장에 모였다. 이례적인 숫자였다. 다비뇽 국장은 “도시가 쇠락하면서 주민들의 시 정부에 대한 불신이 팽배한 시절이었다”면서 “열악한 현실을 인정하자는 시 정부의 제스처가 설득력을 가질 수 있었던 것 같다”고 말했다. 당시 시 정부는 ‘영스타운 2010’의 브랜드화에도 많은 노력을 기울였다. TV, 신문 등 매체를 통해 적극 ‘영스타운 2010’을 알렸다. 이는 결국 주민 참여가 이 계획의 성패를 좌우한다는 시 정부의 인식이 확고했기 때문이었다.

|

| 지난 8월23일 미국 오하이오주 영스타운시 북동부 외곽지역인 맥거피 하이츠 지역의 한 도로가 폐쇄 조치된 모습이다. 영스타운=김승환 기자 |

이를 위해 시 정부는 세금 납부율과 연체율, 기반시설 노후 정도 등을 고려한 현장조사를 거쳐 전체 시를 11개 구역으로 구분했다. 맥거피 하이츠가 포함된 북동부 외곽지구인 10번 구역은 수요가 없는 도로에 대한 폐쇄 조치가, 전통적 구도심으로 과거 주거밀집도가 높았던 1번 구역은 빈집 정비가 집중적으로 진행되는 식이다.

이날 1번 구역에 속한 에머슨 플레이스(Emerson Place)엔 최근 철거가 진행된 집터를 쉽게 찾아볼 수 있었다. 철거된 집은 대부분 장기간 세금이 연체돼 일정한 법 절차를 거쳐 소유가 정부로 넘어온 것들이다. 연평균 빈집 300채가 이 과정을 거쳐 계속 정리되는 중이다. 이런 조치는 주거의 질을 높일 뿐만 아니라 유휴시설로 인해 발생할 수 있는 미래 예산 수요를 사전에 차단하는 역할을 한다.

‘영스타운 2010’의 비전이 10년 넘게 실천되고 있는 가운데 최근 영스타운시는 도시를 가로지르는 마호닝강 주변에 친환경 산업시설의 입주를 추진하기 시작했다. 총 6개 업체 입주가 목표며 현재 1개 업체가 입주를 확정지은 상태다. 다비뇽 국장은 “이 또한 기존 도시 성장이라는 패러다임에서 이뤄지는 정책이 아니라 현재 소도시로서의 영스타운이 지속가능하도록 하기 위해 추진되는 사안”이라고 말했다.

영스타운(미국 오하이오주)=김승환 기자 hwan@segye.com

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 한·일 여권 없는 왕래](http://img.segye.com/content/image/2025/12/18/128/20251218518473.jpg

)

![[기자가만난세상] ‘강제 노역’ 서술 빠진 사도광산](http://img.segye.com/content/image/2025/12/18/128/20251218518441.jpg

)

![[세계와우리] 사라진 비핵화, 자강만이 살길이다](http://img.segye.com/content/image/2025/12/18/128/20251218518464.jpg

)

![[기후의 미래] 사라져야 새로워진다](http://img.segye.com/content/image/2025/12/18/128/20251218518446.jpg

)