|

| . |

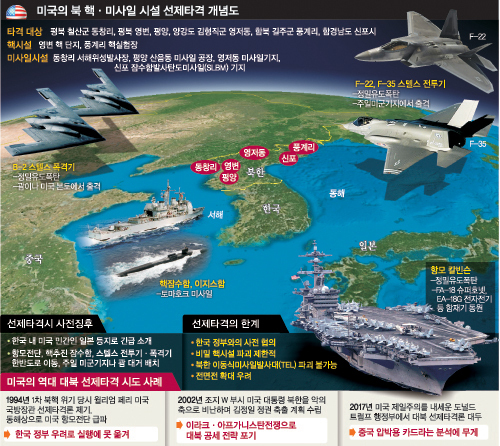

대표적인 것이 1993년 3월 북한의 핵확산금지조약(NPT) 탈퇴로 촉발됐던 1차 북핵 위기다. 1994년 6월 북한이 핵 연료봉 추출이라는 미국의 레드라인(Redline·정책 변화의 한계선)을 넘어서자 빌 클린턴 행정부는 북한의 핵시설만 제거하는 외과수술식 정밀폭격을 준비했다. 북폭(北爆) 시나리오는 강경파였던 윌리엄 페리 당시 국방부 장관 손에서 다듬어졌다. 이런 위기 상황은 개인 자격으로 북한을 방문한 지미 카터 전 미국 대통령이 CNN에 출연해 방북 성과를 선전하고 북·미 회담 재개를 촉구하면서 반전됐다.

한국 정부의 반발도 영향을 미쳤다는 분석도 있다. 김영삼 전 대통령은 회고록에서 “제임스 레이니 미국 대사를 불러 강력히 항의하는 한편 미국이 독자적 대북 군사행동을 취할 경우 한국군을 동원하지 않겠다는 뜻을 미국 측에 전달했다”고 밝혔다.

2002년 조지 W 부시 정부 때도 북폭이 거론됐다. 이른바 2차 북핵 위기로 그해 10월 당시 제임스 켈리 국무부 동아태차관보의 평양 방문 시 북한이 우라늄 농축 프로그램의 존재를 인정하면서 촉발됐다. 부시 전 대통령은 북한을 악의 축으로 비난하며 김정일 정권을 축출한다는 목표를 세웠으나 9·11테러 후 미국이 아프가니스탄·이라크전쟁을 일으키면서 대북 공세에 쏟을 여력이 없었다.

도널드 트럼프 행정부 들어 대북 선제타격론이 부상한 것은 북한의 핵무기와 대륙간탄도미사일(ICBM)이 미국 본토를 위협할 정도의 완성 단계 수준에 올라선 것이 가장 큰 이유다. 대화와 타협보다는 힘으로 밀어붙이는 트럼프 대통령의 스타일이 화학무기를 사용한 시리아 정부에 대한 미사일 공습으로 확인되면서 대북 선제타격론은 더욱 힘을 받고 있다.

|

| 美 최고경영자들 만난 트럼프 도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)이 11일(현지시간) 워싱턴 백악관 아이젠하워 행정동에서 열린 ‘미 최고경영자(CEO)들과의 전략·정책 회의’에서 스티븐 슈워츠먼 블랙스톤그룹 CEO를 옆에 두고 북미자유무역협정(NAFTA) 재협상 및 일자리 창출 방안 등을 설명하고 있다. 워싱턴=AP연합뉴스 |

다만 대북 선제타격에 대해 한국의 동의 여부가 결정적인지에 대해서는 회의론도 있다. 페리 전 장관과 대화했던 전 청와대 고위관계자는 “페리 전 장관에게서 1994년 전쟁 위기 때 한국의 입장은 전혀 고려 사안이 아니었다는 인상을 받았다”며 “김 전 대통령의 반대 때문이 아니라 카터 전 대통령의 방북 성과 덕분에 대북 타격이 중단됐다는 설명이었다”고 전했다.

박병진 군사전문기자 worldpk@segye.com

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 전업자녀](http://img.segye.com/content/image/2026/01/11/128/20260111509892.jpg

)

![[특파원리포트] 21세기 ‘흑선’ 함대에 마주선 한·일](http://img.segye.com/content/image/2026/01/11/128/20260111509858.jpg

)

![[박영준 칼럼] 美 국방전략 변화와 한·미 동맹 과제](http://img.segye.com/content/image/2026/01/11/128/20260111509810.jpg

)

![[심호섭의전쟁이야기] 과감한 결단이 얻어낸 ‘전장의 운’](http://img.segye.com/content/image/2026/01/11/128/20260111509814.jpg

)