|

| 추석인 지난 27일 오전 경기도 파주시 임진각에서 고향을 떠나온 탈북민 가족이 철조망 건너 이북 쪽을 향해 절을 하고 있다. 파주=연합뉴스 |

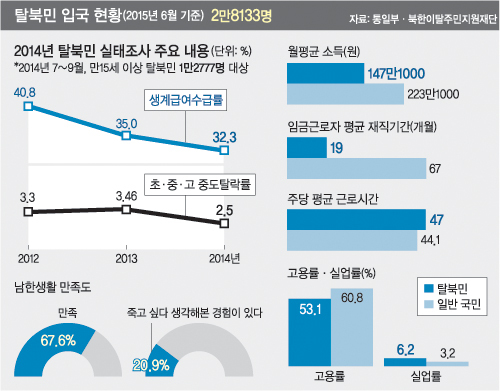

광복 70년·분단 70주년을 맞아 통일준비 역량 결집을 강조하는 목소리가 크지만 ‘먼저 온 통일’이라 불리는 탈북민의 남한사회 정착은 여전히 쉽지 않다. 사선(死線)을 넘어 남한행에 성공했으나 상대적 박탈감과 적응 실패 등으로 인해 제3국행을 선택하거나 심지어 재입북을 하는 경우도 있다. 이에 따라 통일을 말하기에 앞서 우리 사회 내부적으로 탈북민부터 제대로 보듬어야 한다는 지적이 나오지만 해법을 찾기는 쉽지 않다.

문제의 심각성은 임금 격차가 발생하는 근본적 원인을 극복하기 쉽지 않다는 데 있다. 탈북민은 비숙련·저임금 직종 종사비율이 높고 평균 재직기간도 짧다. 임금 격차가 발생할 수밖에 없는 조건이다. 탈북민의 고용형태를 보면 일용직 비율이 19.8%로 일반 국민의 3배에 달한다. 직업 유형도 ▲단순노무직(32.6%) ▲서비스직(23.1%) ▲기능직(12.2%) 등이 대부분으로 숙련도와 전문성을 갖추기 어려운 상황이다. 이는 국내 입국 탈북민 가운데 여성이 70%를 차지하고 재북 당시 직업 분류 가운데 ‘무직·부양’이 1만3199명으로 가장 많이 분포해 있다는 점과도 맞닿아 있다. 탈북민의 재북 학력도 중학교 졸업이 1만9271명으로 가장 많다.

남한 생활에 대한 탈북민의 기대치에 뒤떨어지는 현실은 곧 상대적 박탈감을 초래한다. 목숨 걸고 넘어온 이들이 다시 남한을 버리고 제3국으로 떠나는 ‘탈남’을 선택하는 이유다. 정부가 공식적인 통계를 집계하지 않고 있지만 미국이나 영국, 북유럽 국가 등으로 이민을 가는 이들도 상당수이고 심지어 북한으로 다시 되돌아가는 경우도 있다.

심윤조 새누리당 의원이 통일부로부터 제출받은 국정감사 자료에 따르면 탈북민 가운데 북한 매체를 통해 재입북이 공식 확인된 탈북민은 모두 16명으로, 2000년 1명, 2012년 7명, 2013명 7명, 2014년 1명으로 나타났다. 통일부 당국자는 “탈북민 개개인의 특성에 맞는 ‘100% 맞춤형’ 지원정책은 현실적으로 구현하기 어려운 게 현실”이라며 “탈북민의 자활과 자립을 돕는 방식의 지원이 바람직하고, 탈북민 스스로도 새로운 사회에 적응하기 위한 노력을 더 많이 할 필요가 있다”고 말했다.

김민서 기자 spice7@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 카타르 왕실의 비행기 선물](http://img.segye.com/content/image/2025/05/13/128/20250513520327.jpg

)

![[데스크의 눈] 한국정치, ‘라그랑주’ 도달하려면](http://img.segye.com/content/image/2025/05/13/128/20250513520307.jpg

)

![[오늘의시선] 한반도 평화와 유엔 제5사무국 유치 운동](http://img.segye.com/content/image/2025/05/13/128/20250513520377.jpg

)

![[김상미의감성엽서] 사모님의 손길](http://img.segye.com/content/image/2025/05/13/128/20250513520230.jpg

)