개봉 규모에 따라 차이가 있기는 하지만 요즘의 영화 홍보는 참 다양하게 진행된다. 기자간담회, VIP 시사회, 일반 시사회 등을 통해 영화를 미리 공개하는 것은 물론, 다양한 버전의 예고편 영상을 극장뿐 아니라 텔레비전, 인터넷 포털사이트 등 다양한 매체를 통해 예비관객들에게 선보인다.

이에 앞서 취재진을 대상으로 제작보고회를 갖거나 촬영장을 공개하는 경우도 있고, 출연 배우나 감독이 텔레비전 예능 프로그램에 출연해 시청자들의 눈도장을 찍기도 한다. 특히 요즘에는 사회관계망서비스(SNS)를 통한 ‘바이럴 마케팅’이 중요한 홍보수단으로 떠오르고 있다.

관객들이 워낙 다양한 매체를 통해 정보를 접하다보니, 영화 홍보 역시 다양한 매체를 이용해 진행할 수밖에 없는 것이다.

그렇다면 1960~70년대에는 어떠했을까? 원로 영화인들이나 그 시절 극장 근무자들에게 영화 홍보에 대해 물어보면, 당시 영화 홍보에서 가장 중요한 것은 ‘신문 광고’였다고 한다. 각 가정에 텔레비전 수상기가 보급되는 시기가 1970년대 중반 이후였으니 정보 제공 매체로서 신문의 역할이 컸기 때문이다.

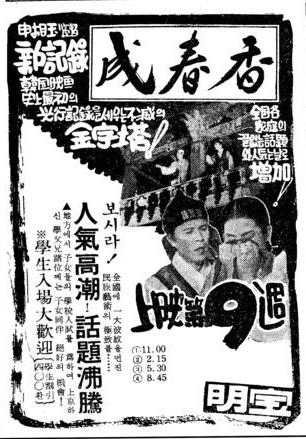

당시 신문에 실리는 영화 홍보는 요즘의 상품 광고처럼 신문 하단에 들어가는 광고였다. 지면을 채우는 크기는 천차만별이었지만, ‘개봉 예정’, ‘개봉 박두’, ‘절찬 상영중’ 등의 문구와 함께 개봉 날짜, 상영관 이름, 상영시간표 등이 모두 들어간 포스터와 유사한 디자인으로 영화 광고가 실렸다. 여러 개의 신문에 매일 광고를 싣다보니 홍보비의 80% 이상이 신문 광고료로 지출되었다고 한다.

신문사 근처 다방에는 영화 홍보 담당자들이 상주해 있기도 했다는데, 개봉 영화관이 결정되기 이전에는 영화사 담당이었고, 개봉 영화관이 결정된 이후에는 영화관 담당이었다고 한다.

요즘처럼 영화 홍보 대행사나 전문 회사는 없었다. 광고 디자인은 대부분 영화사 담당이었다. 외국영화의 경우 수입 절차를 밟는 과정 중 확보한 포스터나 프로그램의 디자인을 거의 그대로 따랐다고 한다. 사진의 위치를 조금 바꾸고, 외국어를 한국어로 변경하는 정도였다.

한국영화는 촬영 현장에서 찍은 사진을 주로 이용했는데, 카피 문구는 영화사나 영화관 홍보 담당자들이 아이디어를 모았고, 광고 디자인은 영화사나 극장에 고용된 도안사나 외부 도안사가 담당했다.

도안사는 글자 한 자 한 자를 그리는 식으로 신문 광고, 포스터, 전단지에 사용될 동판 제작 직전 단계까지의 일을 맡았다. 도안이 완성되면 영화사가 주로 거래하는 인쇄소에서 동판을 제작하고 인쇄에 들어갔는데, 인쇄소들은 충무로 인근인 을지로에 밀집되어 있었다고 한다.

당시 인쇄소 중에는 영화 포스터와 전단지를 전문으로 하는 곳들도 몇 곳 있었고, 인쇄소 가까이에 도안을 전문으로 하는 곳도 있었다고 한다. 그리고 한편에서는 동일한 도안을 바탕으로 극장에 고용된 담당자가 극장 건물에 걸릴 거대한 간판을 직접 그리기 시작했다.

가끔 개봉 예정이었던 영화가 갑작스럽게 개봉이 무산되거나 개봉일이 연기되면, 신문 광고에 상영관 이름이 들어갈 곳이 빈칸으로 처리되어 인쇄됐고, 카피 문구가 검열에 걸리기라도 하면 급하게 수정하거나 시간을 맞추지 못하면 그 때도 빈칸으로 나갔다고 한다. 신문 인쇄 시간에 맞춰 영화 광고를 싣는 일이 단순한 일은 아니었던 듯하다.

신문 광고 외에 공을 들인 홍보는 ‘포스터 부착’이었는데, 보통은 영화관에서 일당을 주고 고용한 사람들이 포스터를 붙였다. 개봉관의 경우 개봉관 주변에 주로 부착했다고 하는데, 변두리 지역은 인근 재개봉관 상영 영화의 포스터가 붙여지는 것이 일종의 ‘룰’이었다고 한다. 전단지 역시 영화관 근처에서 배부되었다.

그런데 당시 ‘포스터 초대권’이라는 것이 있었다고 한다. 필자에게도 낯선 포스터 초대권은 일반 상점 옆 벽이나 현관 등에 포스터를 붙이게 되면 초대권을 업주에게 주는 경우도 있었고, 부지런한 관객들이 떼어 갈 수도 있었다고 한다. 시골에서 어린 시절을 보낸 필자 주변 지인은 동네 어귀에 포스터를 붙이러 온 사람이 동네 학생들에게 초대권을 나눠주었기 때문에 친구들과 그 사람을 기다린 기억이 있다고 한다. 온라인을 통해 일반시사회 관객을 모집·추첨하는 오늘날과 비교하면 꽤나 흥미로운 풍경이다.

영화관에서 개봉 예정 영화의 예고편는 보통 1~2주 전부터 상영되었는데, 너무 미리 상영을 시작할 경우 현재 상영 중인 영화의 인기가 떨어졌다고 소문이 날까 우려했기 때문이었다. 당시 영화 상영 계약서에는 정확한 개봉 날짜와 종영 날짜 대신 현재 상영 영화 다음 개봉, 다음 상영 영화 다음 개봉 식으로 명시되었고, 일일 관객이 몇 명 이하인 경우 종영 식으로 명시되었다. 현재 상영 영화의 종영이 예측되는 시점부터 다음 개봉 영화의 홍보가 본격적으로 시작되었던 것이다.

그밖에 외국영화의 경우 해외에서의 흥행이나 영화제 수상 소식, 한국영화의 경우 신문에 실리는 신인배우 모집 광고가 영화 홍보를 대신하기도 했고, 1970년대 중반 이후 주간지의 인기가 높아지면서 주간지에 영화 광고나 관련 기사가 실리기도 했다. 영화 전문 잡지에 시나리오 등이 실리기도 했지만, 영화 홍보비에서 차지하는 비율은 크지 않았다.

취재진을 대상으로 한 보도자료 배포 같은 것도 없었다. 정부로부터 허가 받는 영화제작/수입사가 20여개였던 시절이었으니, 담당 기자가 영화사들을 방문하는 식이었다. 시사회를 진행하는 경우에는 영화사가 기자들을 초대했다. 텔레비전 보급 이후에도 한동안 영화 예고편이 방영되는 경우는 거의 없었는데, 컬러영화를 흑백 텔레비전으로 광고하는 것이 홍보를 하는 입장에서도 매력적인 방법은 아니었던 것 같다.

요즘과 비교하면 과거 영화 홍보가 단순해 보일지 모르지만, 효과는 유사했을 것으로 짐작된다. 일단 그 시절 관객들이 영화 정보를 접하는 매체가 많지 않았고, 서울 시내 개봉관은 10여개 안팎이었다. 제작되는 한국영화는 연간 100편을 훌쩍 넘겼지만 볼만한 영화가 많지 않았고, 수입되는 외화가 30편 안팎이었던 적도 있다. 게다가 대부분의 영화는 개봉관 1곳에서 개봉되었으니 요즘처럼 첫 주말 관객 동원을 위한 물량 공세는 불필요했을 것이다.

지방의 경우 지방 배급업자들이 홍보를 맡았기 때문에 영화사나 서울 개봉관에서는 신경을 쓸 필요가 없었다. 변두리 재개봉관의 경우 개봉관에서의 흥행과 입소문이 홍보 역할을 대신했다.

요즘 관객들이 쇼핑이나 외식을 나갔다가 근처 멀티플렉스 영화관에서 시간이 맞는 영화를 관람하기도 하는 것처럼, 과거 관객들은 영화관이 밀집된 지역을 걷다가 관람할 영화를 고를 수도 있었다. 사전 예약이 가능했던 시절도 아니니, 어차피 관람 당일 영화관에서 표를 구입해 봐야했다.

가끔은 너무 많은 정보가 선택을 어렵게 한다. 지나친 기대나 예측은 실망으로 이어지기도 한다. 그러나 요즘처럼 스크린이나 상영 영화가 많지 않았던 그 시절, 영화 홍보 또한 지금과는 전혀 다른 아날로그적 방식으로 진행됐다.

서일대 영화방송과 외래교수

사진=1961년 3월31일 경향신문 4면에 실린 영화 '성춘향' 광고

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 카타르 왕실의 비행기 선물](http://img.segye.com/content/image/2025/05/13/128/20250513520327.jpg

)

![[데스크의 눈] 한국정치, ‘라그랑주’ 도달하려면](http://img.segye.com/content/image/2025/05/13/128/20250513520307.jpg

)

![[오늘의시선] 한반도 평화와 유엔 제5사무국 유치 운동](http://img.segye.com/content/image/2025/05/13/128/20250513520377.jpg

)

![[김상미의감성엽서] 사모님의 손길](http://img.segye.com/content/image/2025/05/13/128/20250513520230.jpg

)