앞서 살펴보았듯이 민화에는 여러 상징성을 가진 동물들이 선조들의 바람을 표현하는 매체로 등장한다. 이 중 닭을 그린 그림이 있는데 닭은 12지신 중 유일하게 날개를 가진 동물로서 우리 선조들은 닭을 하늘과 땅을 연결하여 천지를 여는 신이며 광명을 가져오는 창조적 힘을 가진 동물로 여겨왔다.

닭이 울면 어둠이 물러가고 여명이 밝아 오듯 민화에서 닭은 어두움의 세력, 곧 잡귀를 물리치는 벽사(?邪)의 의미를 담고 있어 가정집의 본채와 사랑채 사이의 중문(中門)에 귀신 들지 말라고 정초에 붙였던 세화(歲畵)중의 하나이다.

또한 닭의 머리에 있는 벼슬은 우리 인간 사회에서 '관직에 나간다'는 '벼슬'과 독음이 같아서 입신출세하여 벼슬길에 오르기를 바라는 바람을 담고 있기도 하다. 특히 두 마리의 닭을 그린 그림을 쌍계도(雙鷄圖)라고 하는데 쌍계도(雙鷄圖)는 두 마리 닭의 벼슬위의 벼슬과 같이 높은 벼슬(관직)에 올라 공명을 누리며 살기를 바라는 염원을 담은 그림이라고 볼 수 있다.

닭이 맨드라미와 함께 그려진 경우도 있는데 여기서 맨드라미는 닭의 벼슬을 닮았다 하여 계관화(鷄冠花)라고 불리듯 닭의 벼슬을 상징하여 쌍계도(雙鷄圖)와 마찬가지로 관상관(冠上冠), 즉 높은 벼슬(관직)에 오르기를 바라는 바람을 담은 그림으로 선비들의 사랑을 받았다.

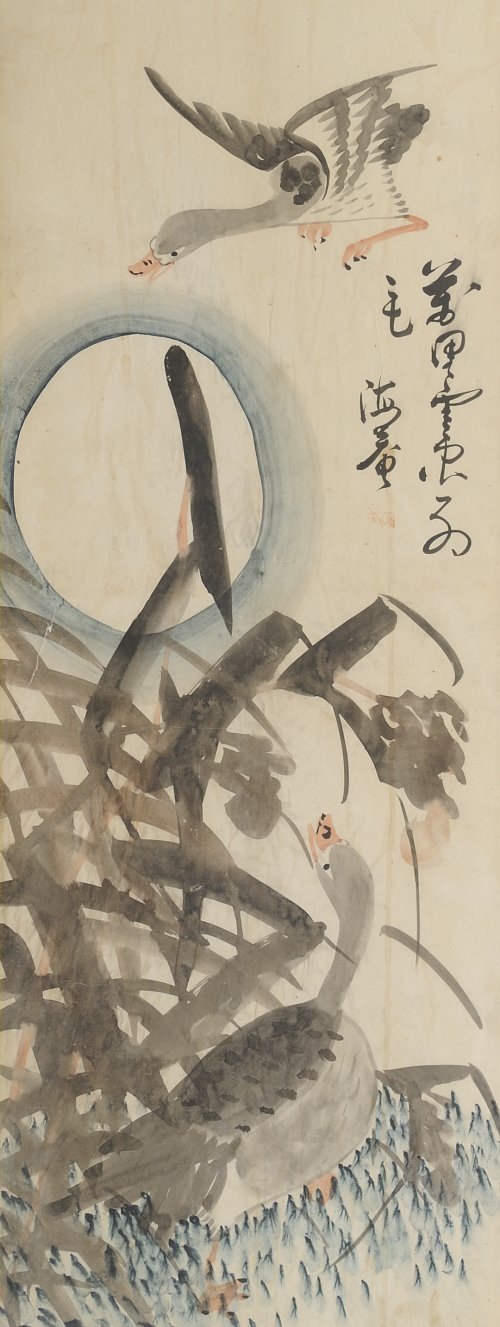

또 날짐승의 다른 종류인 기러기가 등장하는 민화도 있는데 이 경우 기러기가 갈대와 함께 등장하여 노안도(蘆雁圖)라고 하는데 이는 ‘갈대 노(蘆)’자와 ‘기러기 안(雁)’자에서 온 명칭이다.

노안도(蘆雁圖)는 독음이 같은 노안(老安)의 뜻으로 노후의 안락을 기원하는 그림으로서 새해 정초나 노인들의 환갑, 생신 때 선물로 주었던 그림이며 주로 노인들의 방을 장식하는데 사용되었다.

요즘에도 새해가 되면 기러기와 갈대를 그린 노안도(蘆雁圖)가 연하장으로 많이 제작되어 사용되는데 노안도(蘆雁圖)가 담고 있는 의미로 볼 때 젊은이들끼리 주고받는 그림이라기보다는 주로 나이가 지긋하신 어른에게 보내는 그림으로서 한해의 평강과 안녕을 기원하는 바람을 담은 그림으로 볼 수 있다.

조선민화박물관 www.minhwa.co.kr

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 대전차 방벽](http://img.segye.com/content/image/2025/12/28/128/20251228508849.jpg

)

![[특파원리포트] 트럼프행정부 NSS를 대하는 자세](http://img.segye.com/content/image/2025/12/28/128/20251228508622.jpg

)

![[이종호칼럼] AI 대전환 시대, 과감히 혁신하라](http://img.segye.com/content/image/2025/12/28/128/20251228508590.jpg

)

![[심호섭의전쟁이야기] 이길 때 멈춘 핀란드의 계산된 생존 전략](http://img.segye.com/content/image/2025/12/28/128/20251228508582.jpg

)