시민 자산화 시도 위해 영국 연수까지

“땅·건물, 소유보다 생산적인 일에 써야”

“땅 그 자체보다 결국 중요한 건 땅을 기반으로 할 수 있는 가치있고 생산적인 일들 아닌가요. 우리 사회는 토지를 어떻게 최대한 가치있게 활용할 수 있는가에 집중하는 게 아니라 그저 땅과 건물의 사적 소유 그 자체에 지나치게 집중된 느낌입니다. 그도 그럴 것이, 시민들이 토지가 공공재로서 기능하는 경험을 해보지 못한 상황에서 땅은 그저 사적 소유의 대상으로 여겨질 수 밖에 없습니다.”

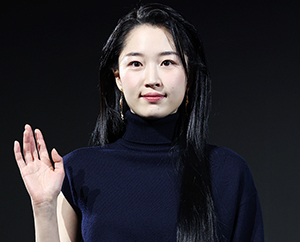

23일 서울 마포구 성산동 성미산 마을활력소에서 만난 ‘해빗투게더 협동조합’(해빗투게더)의 박영민 상무이사는 젠트리피케이션과 부동산 문제 등 우리 사회가 직면한 문제를 해결하기 위해서는 토지에 대한 관념부터 바뀔 필요가 있다고 강조했다. 부동산을 다시 공공재로 만들자는 ‘리커머닝’ 운동도 박 이사의 생각과 맥락을 같이 한다.

박 이사는 “어떤 공간의 가치가 있다고 하면, 그 공간을 임대해준 소유주의 기여도 있을 거고 그 공간을 활용해 가치있는 일을 이룬 임차인의 기여도 있을 거고 그 공간을 이용해준 이용자의 기여도 있을 것”이라며 “그렇게 만들어진 가치에서 발생한 이익이 모두에게 적절히 공유되어야 하는데 지금 구조에선 토지나 건물 소유주에게만 이익이 지나치게 집중된다”고 말했다.

지난 9월 시민자산화로 건물 매입에 성공한 해빗투게더 협동조합은 수년째 젠트리피케이션의 고통에 시달리고 있는 서울 마포구에서 출발했다. 박 이사가 원래 속한 ‘우리동네나무그늘 협동조합’은 2011년 마포구 염리동의 마을 골목에 ‘우리동네 나무그늘 카페’를 열고 5년간 동네 사랑방 역할을 하며 지역사회를 활성화했지만 임대료 상승으로 정든 공간을 떠나야 했다. 보증금 3000만원에 월세 290만원이었던 임대료는 5년새 보증금 1억원에 월세 350만원이 됐다. 쫓겨나면 새로운 공간에서 다시 시작할 순 있겠지만 일정 시간이 지나면 임대료 상승으로 또 쫓겨나길 반복할 거라는 위기감이 들었다. 공동체의 관계망도 안정적이지 못하고 소실될 거라는 생각이 들자 다른 돌파구를 찾아야겠다는 생각이 들었다.

다행히 뜻이 맞는 다른 조합들이 있었다. 박 이사는 “당시 염리동에 60평대 건물 매입하려면 16억원 정도에 리모델링과 사업비를 포함하면 20∼25억 정도의 돈이 필요했는데 우리 조합이 감당하기에 너무 큰 금액이었다”며 “마을 주민들과 조합원들이 동참하더라도 너무 큰 돈이라 마침 비슷한 고민을 안고 있던 ‘삼십육쩜육도씨’와 ‘홍우주협동조합’에 함께 해보자고 제안을 했다”고 말했다.

당시에는 생소했던 ‘시민 자산화’를 시도하기 위해선 공부가 필요했다. 박 이사를 포함해 세 조합의 대표자들은 자산화 사례를 직접 보기 위해 서울시 마을공동체종합지원센터 국외연수 프로그램으로 영국 연수를 떠났다. 박 이사는 “연수 이후 여러 차례 보고회도 하고 매주 최소 한 번씩은 회의를 하며 열정을 쏟았다. 2018년 1월쯤 마포에서 제작발표회를 열었는데 그 때 지은 슬로건이 ‘해피투게더, 해빗투게더(Happy together, Have it together)’였다. 그게 우리의 이름이 됐다”고 말했다. 그는 “연수를 갔다온 직후가 2017년 9월18일이었는데 저희가 건물을 매입한 게 2020년 9월18일이었다. 정확히 3년 만에 실제 시민자산화 실현에 이른 것”이라며 “‘모두의 놀이터’라는 이름을 갖게 될 건물의 1∼3층을 1단계로 내년 봄에 문여는 것이 목표다. 최종적으로 내년 안에는 5층까지 모두 오픈을 할 수 있지 않을까 생각한다”고 덧붙였다.

해빗투게더가 행안부 지역자산화 지원 사업과 서울시 사회투자기금 민간자산클러스터 융자 지원 사업을 통해 건물 매입에 필요한 33억원 중 약 30억원의 자금을 마련한 만큼 박 이사는 공공부문의 시민자산화 지원 중요성을 강조했다. 그는 특히 지원 시스템의 필요성을 강조했다. 그는 “첫 시도자인 저희는 법률, 재무, 부동산 등 각 분야별 전문가들을 일일이 찾아다니며 공부하느라 많은 시간과 노력을 들였다”며 “정부 차원에서 자산화 관련 조언과 정보를 제공하는 등 종합 지원 시스템을 마련한다면 큰 도움이 될 것”이라고 말했다. 이어 “공동체 주식을 매치해주거나 시스템적으로 지원하는 영국의 ‘파워 투 체인지’와 같은 소위 ‘시민자산화 재단’이 생기면 기업의 CSR(사회적 기업)성 지원 등과 연계해서 더 큰 도움을 줄 수 있을 거라고 생각한다”고 덧붙였다.

시민자산화를 먼저 도전해본 입장에서 시민자산화를 생각하는 또 다른 시민들에게 해줄 조언을 묻자 박 이사는 “첫 세대보다 더 빨리, 더 잘 할 수 있다는 자신감을 갖고 일단 시작하셨으면 좋겠다. 저희도 어떤 방식으로든 도울 생각”이라고 말했다.

그러면서 “10명이 1000만원씩 모아 1억을 만드는 것보다 수백명이 몇십만원씩 모아 1억을 만드는 게 당연히 어렵지 않겠나. 그 많은 사람들이 동참하도록 설득하는 것도 쉬운 일이 아니다”라며 “주도하는 사람들 간의 팀워크와 참여하는 모든 사람들 사이의 신뢰가 아주 중요하다. 실무적, 기능적 운영보다도 조합의 문화를 잘 형성하고 신뢰를 얻는 게 시민자산화 성공에 더 중요한 요소라는 점을 유의했으면 좋겠다”고 조언했다.

박지원 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] ‘징벌적 판다 외교’](http://img.segye.com/content/image/2025/12/16/128/20251216517712.jpg

)

![[데스크의 눈] 내년 3월 통합돌봄 시행에 부쳐](http://img.segye.com/content/image/2025/12/16/128/20251216517704.jpg

)

![[오늘의 시선] ‘똑부형’ 지도자가 경계해야 할 것](http://img.segye.com/content/image/2025/12/16/128/20251216517681.jpg

)

![[김상미의감성엽서] 나의 다크호스](http://img.segye.com/content/image/2025/12/16/128/20251216517691.jpg

)

![[포토] 한소희-전종서 '여신들의 미모'](http://img.segye.com/content/image/2025/12/17/300/20251217500695.jpg

)