|

| 여학생 동성애/1930년대 여학생의 동성연애 모습을 그린 삽화. 당시 자유연애의 확산 속에 정조관념이 옅어지자 차라리 동성연애를 하라는 분위기가 조성돼 지금과 같은 사회적 편견, 금기가 없었다. 민음사 제공 |

경성고민상담소/ 전봉관 지음/ 민음사/ 1만9800원

1930년대의 한국에서는 근대와 전근대의 가치와 행동방식이 뒤섞이며 힘겨루기가 한창이었다. 근대적 가치가 힘을 발휘하며 수면 위로 떠올랐지만, 전근대적 윤리는 여전히 막강한 지배력을 행사하던 시절이었다. 그 속에서 사람들은 갈팡질팡했다. 사생활의 가장 내밀한 영역인 가정, 성과 사랑 등에 대한 것이라면 고민은 더욱 깊었다.

‘평북 일 고민생’이라고 자신을 밝힌 22살의 주부는 밖으로만 도는 남편, 구박을 일삼는 시부모 때문에 겪는 마음 고생을 털어놓았다. 시집에서 “이럭저럭 쓸쓸한 세월을 보내던” 이 여성이 친정에 간 사이 시부모는 이혼을 요구했다. “호적에 아내로 올라온 이상 시집은 당신의 집이나 절대 나오지 말라, 대신 아이를 잘 기르고, 시부모를 잘 섬기라”는 조언이 돌아왔다.

미모의 19살 신여성인 ‘시내 일 소녀’는 ‘현대적인 이모’와 함께 외출을 하면 종종 ‘히야카시(희롱)’을 당했다. 고약한 행동에 소녀는 당차게 맞섰지만 “이것(남자)들이 더 야단을 친다”며 어찌해야 할 지를 물었다. “가는 데마다 희롱을 당하는 데는 당신네들이 희롱을 당하도록 벗고 다니시지 않습나까?” 돌아온 대답이다.

고민과 대답 속에서 근대와 전근대의 가치들이 충돌하고 있다. 평북 일 고민생의 상담 내용은 고부갈등의 원초적 형태를 보여준다. 시부모-며느리간의 수직적 관계는 역사가 깊지만 전근대에는 ‘고부갈등’이라 부를 만한 것이 없었다. 시부모의 위치는 압도적이었고, 며느리에게는 복종의 길 밖에 없었기 때문이다. 하지만 이때에 이르면 시부모의 구박에도 ”이럭저럭 세월을 보내던” ‘저항하는 며느리’가 등장해 힘의 균형을 찾아가며 ‘갈등’이라 부를 만한 양상이 나타났다. 시부모의 이혼 요구는 무시하라는 투의 조언 내용도 바뀐 시대상을 보여준다. 하지만 지극한 시부모 공양을 궁극적 해결책으로 내놓은 것은 전근대적 사고의 연장이다.

시내 일 소녀의 고민에서는 가치 충돌이 더 분명하다. 거리를 활보하는 여성과 희롱하는 남성, 벗고 다닌 것은 아니냐며 희롱을 원인을 여성에게 돌리는 조언자가 그렇다.

책에 소개된 사례는 1930년대 신문 연재 내용을 옮긴 것이다. 독자들이 고민을 보내면 기자나 저명인사, 전문가들이 상담을 했다. 저자는 이때 지금 우리의 사생활을 규정하는 가족 문화와 성 윤리가 만들어졌다고 설명한다. 수백 년간 이어졌던 병폐가 공론화되고, 지옥같은 결혼 생활의 해법으로 이혼이 제시되었으며 양육비나 위자료 같은 개념이 생겨난 것이 이즈음이었다는 이야기다.

|

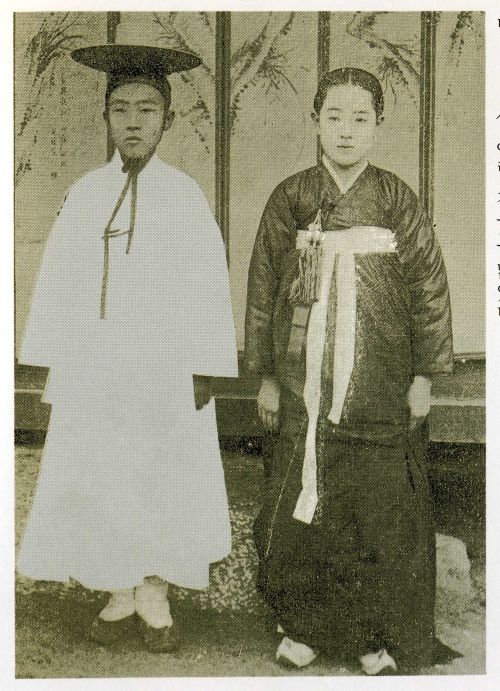

| 어린 부부와 이광수 가족/어린 부부의 모습과 춘원 이광수가 둘째 부인, 아들과 찍은 가족사진. 사랑이 배제되기 십상인 조혼의 풍습은 남성들이 자유연애를 통해 두번째 부인을 얻는 현상으로 이어졌다. 이광수는 첫째 부인에게는 냉정했지만, 둘째 부인에게는 다정한 남편이었다고 한다. 민음사 제공 |

남성들의 성적 방종, ‘제 2부인’의 문제, 가정 폭력의 기저에 있는 조혼 풍습, 정조관념 등을 인문학자 특유의 날선 시선으로 다룬다. 저자는 서문에서 “인간에 대한 이해를 지향하는 인문학은 공적 생활과 사생활을 함께 다루어야 한다”며 “며칠 밤을 뜬 눈으로 지새우며 고심한 사람의 절절하고 애끓는 하소연을 기록한 내밀한 자료가 필요했다”고 썼다. 1930년대 한국인의 내밀한 사생활, 이를 통해 더욱 풍부해진 시대상을 만날 수 있다.

강구열 기자 river910@segye.com

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 담배 소송](http://img.segye.com/content/image/2026/01/15/128/20260115518642.jpg

)

![[기자가만난세상] 이 배는 여전히 테세우스 배입니다](http://img.segye.com/content/image/2026/01/15/128/20260115518568.jpg

)

![[세계와우리] 관세 너머의 리스크](http://img.segye.com/content/image/2026/01/15/128/20260115518628.jpg

)

![[기후의 미래] 트럼프를 해석하는 우리의 자세](http://img.segye.com/content/image/2026/01/15/128/20260115518573.jpg

)