뇌전증 환자들이 사회적 차별과 편견에 고통받고 있는 것으로 나타났다. 보건복지부가 ‘간질’이란 명칭을 쓰지 않기로 하는 등 인식 개선에 나서고 있지만 차별은 여전하다는 지적이다.

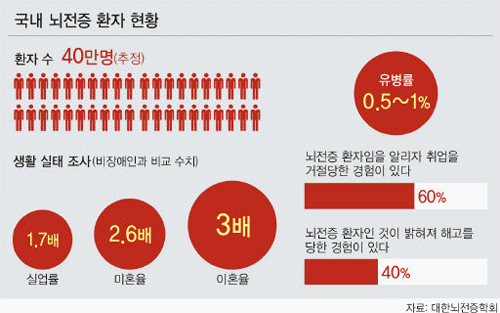

뇌전증이란 뇌신경세포가 과도하게 흥분되거나 억제되면서 신체가 의지대로 움직이지 않고 경련성 발작을 일으키거나 의식을 잃는 증상을 말한다. 100명 중 한명 정도가 앓고 있을 정도로 비교적 흔한 질병으로, 전문가들은 국내에서만 40만명 정도의 환자가 있는 것으로 추정하고 있다.

복지부의 결정에 대해 관련 협회 등은 우선 환영한다는 입장이다. 한국뇌전증협회의 한 관계자는 “의학은 발달하지만 차별은 갈수록 더 심해지는 면이 있다. 다른 장애에 비해 장애 등록율이 현저히 낮은 것도 그런 이유 때문”이라며 “간질이란 단어가 주는 편견과 사회적 낙인이 있기때문에 이번 결정이 인식개선에 도움이 될 것으로 본다”고 말했다.

용어 변경만으로는 부족하다는 의견도 나온다. 뇌전증 환자들이 취업 등 일상생활에서 많은 불이익을 당하고있는만큼, 실질적 제도 개선 등의 적극적 노력이 수반돼야한다는 것이다. 실제 환자의 70∼80%는 약물치료로 발작이 완전히 조절되고 정상생활이 가능하지만, 경중 차이 없이 뇌전증을 앓고 있다는 이유 하나만으로도 해고 되는 등 병에 대한 편견과 오해가 큰 것으로 나타났다.

대한뇌전증학회 따르면 취업시 뇌전증 환자라는 것을 알리면 60%가 취업을 거절당하고, 직장 생활 중 뇌전증 환자임이 밝혀질 경우 40%가 해고 처분을 받는 것으로 조사됐다. “(자녀를) 뇌전증환자와 결혼시키겠는가?”란 질문에 “아니오”라고 답한 비율은 60%로 아시아 지역에서 가장 높았다. 반면 선진국의 경우 반대율은 5%에 그쳤다. 뇌전증 환자의 실업률은 비장애인의 1.7배였으며, 이혼율은 3배, 미혼율은 2.6배였다. 상황이 이렇다보니 환자 10명 중 7명은 우울증을 앓고있었으며, 병을 숨기거나 심지어 치료를 받지 않는 경우도 많았다.

결혼을 앞두고 있는 B(26·여)씨도 최근 고민이 크다. 어릴때부터 뇌전증 치료를 받아온 B씨는 몇년 전 수술을 하면서 발작 증상은 없어졌지만, 남자친구에게 뇌전증 이야기를 하지 못했다. B씨는 “평생 속일 수 없다는 생각을 하지만 남자친구 집에서 사실을 알면 결혼을 반대할 것 같아 두렵다”며 “하나의 질병일 뿐인데 뇌전증에 대한 부정적 이미지가 너무 큰 것 같아 괴롭다”고 토로했다.

뇌전증협회에서는 인식 개선을 위한 교육이 필요하다고 강조한다. 주변사람에게서 발작 증상이 일어난다고 하더라도 평소 생활에는 큰 지장이 없다는 것을 인식 하고, 심폐소생술을 배우는 것처럼 발작시 대처법을 습득할 수 있게 해야한다는 것이다. 이와함께 중증질환 등록 등 정부의 치료 지원 확대도 주문했다. 암·뇌혈관 등 중증질환으로 등록된 질병의 경우 수술시 환자의 부담은 5%지만, 뇌전증은 20%에 달한다. 연간 수술이 500건에 그치는 것도 비용 부담 때문이라는 지적이다. 협회의 한 관계자는 “용어 변경은 인식 개선의 시작에 불과하다”며 “치료 지원과 인식 교육 등 차별을 없앨 수 있는 실질적 제도가 필요하다”고 지적했다.

김유나 기자 yoo@segye.com

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 연명 의료 중단 인센티브](http://img.segye.com/content/image/2025/12/17/128/20251217518575.jpg

)

![[세계타워] 같은 천막인데 결과는 달랐다](http://img.segye.com/content/image/2025/12/17/128/20251217518533.jpg

)

![[세계포럼] 우리가 알던 미국이 아니라고?](http://img.segye.com/content/image/2025/09/10/128/20250910520139.jpg

)

![[열린마당] 새해 K바이오 도약을 기대하며](http://img.segye.com/content/image/2025/12/17/128/20251217518355.jpg

)